高齢女性の可能性を引き出し、職住一体の生活を充実させ、糸と織物のコミュニティを育みながら年を重ねることを熟練の喜びに替えてきた島人の古来の知恵を見る思いがしました。ある程度、辛抱強さを覚える60歳という年齢が糸を始める適齢期であるという考え方にも唸りました。

つまり、人生のひと段落がついた高齢女性たちが抱える「社会課題」を解決しているのが、ほかならぬ宮古上布の生産であるとも言えるのです。琉球王国時代は貢納布として生産しているので、もっと複雑な問題が絡むのですが、現代における宮古上布の生産はソーシャルデザインそのものでは? 「島のばあば」はどなたもそんな言葉を口にしませんが。

つまり、人生のひと段落がついた高齢女性たちが抱える「社会課題」を解決しているのが、ほかならぬ宮古上布の生産であるとも言えるのです。琉球王国時代は貢納布として生産しているので、もっと複雑な問題が絡むのですが、現代における宮古上布の生産はソーシャルデザインそのものでは? 「島のばあば」はどなたもそんな言葉を口にしませんが。ここに有能な経営者が参入して資本を投入し、合理的な改革をおこない、若い職人をがんがん育てて「生産性」を上げてしまえば、産業として大きく発展するかもしれません。ただ同時に、宮古上布の稀少価値も低くなり、高齢女性たちが心身の拠り所としてきた行き場をなくしてしまうことになるというリスクを伴います。

彼女たちが選択したいのは、グローバル化がもたらす経済の恩恵よりもむしろ、年齢を重ねることを喜びながら仲間と一緒に手を動かして働き続ける幸福のほうだろうな、と一緒に笑いながら感じた次第です。もちろん、この両者が矛盾なく両立するならば何の問題もありませんが。

単純な賃上げができない村の状況、問屋さんを省略するわけにもいかない流通の問題など、抱える課題はまだまだ山積しています。玲子さんのことばを借りれば、「糸の世界はデリケート」です。

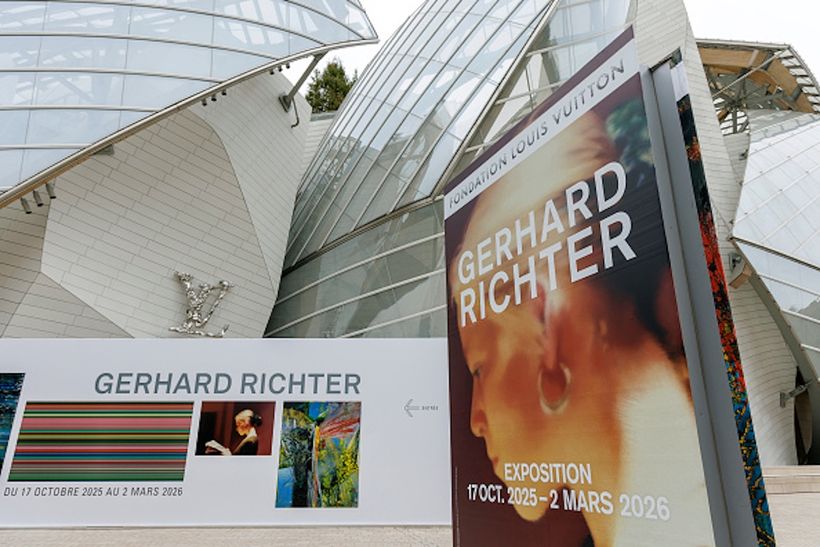

伝統工芸を世界に通用するラグジュアリーに、という機運も高まっておりますが、こうした領域を扱うには、経営のロジックやデザインのアプローチのみならず、産地の生活をありのままに見る文化人類学的な視点や、職人の心の機微、村の人間関係の綾を感じ取る心理学的な視点……いや、そもそも「学」をとった人間としての感受性や共感力そのものを同等に大切に養っていく必要があるでしょう。