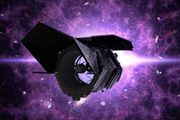

英ケンブリッジ大学が率いる天文学者チームが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いた観測で、地球から124光年離れた惑星の大気中に「生命の痕跡」を検出したと発表した。太陽系外に生命が存在する可能性を示す「最も強力」な証拠だとしている。

この惑星は水に覆われた海洋惑星かもしれないといわれており、今回の観測結果と生命活動との関連が確認されれば、海洋生物に「あふれる」海が広がっている可能性がある。

研究チームは「K2-18b」と呼ばれる太陽系外惑星の大気中に、ジメチルスルフィド(硫化ジメチル、DMS)とジメチルジスルフィド(二硫化ジメチル、DMDS)という化学物質が存在する痕跡を検出した。DMSとDMDSは、地球上では海洋植物プランクトンなどの微生物によってのみ生成される物質で、天文学では生命が存在する可能性を示す指標となるデータ「バイオシグネチャー(生命存在指標)」とされている。

K2-18bの大気には、地球の数千倍という高濃度でDMSとDMDSが含まれているようだ。ただ、その起源は不明である。DMSは生命の存在しない彗星からも発見されており、必ずしも生物学的副産物とはいえないのだ。今回検出されたバイオシグネチャーは、未知の化学反応によって産出されたものにすぎないかもしれないし、もしかしたら「プランクトン惑星」の発見につながるかもしれない、というのが実情だ。

K2-18bは地球の約2.6倍の大きさをもつ太陽系外惑星で、赤色矮星の周りを公転している。液体の水が天体の表面に理論上存在可能な「ハビタブルゾーン(生命居住可能領域)」に位置しているが、地球と似た環境を持つ「地球2.0」(第2の地球)ではない。

今回DMSとDMDSを確認した研究チームは、「ハイセアン惑星」という太陽系には存在しない、大気と海に水素を豊富に含んだ惑星の概念を提唱している。一方、K2-18bはガス惑星か、溶岩の海に覆われた惑星だと考える天文学者もいる。

今後数年間かけてウェッブ望遠鏡を用いた観測が計画されており、今回の発見を裏づける証拠が見つかる可能性がある。だが、124光年離れた惑星を直接探査する方法はない。米航空宇宙局(NASA)の誇る史上最速の宇宙探査機パーカー・ソーラー・プローブでさえ、到達するには約19万年かかる。