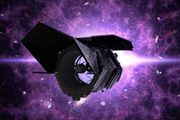

ベテルギウスやアンタレスのような赤色超巨星(Red Super Giant、RSG)は、天の川銀河(銀河系)全体にとって、宇宙生物学的な側面を豊かにする存在だ。進化が進んだ大質量星であるRSGは、太陽に似た恒星を新たに形成するための化学物質の供給に大きな役割を果たしている。

これら短命の星の大半は、膨張して温度が下がり、最終的に重力崩壊型(II型)超新星となる。この過程で、RSGは山ほどの塵(固体微粒子)と、大量の炭素、窒素、酸素、鉄を放出する。これらはすべて、知られている形態の生命の構成要素になる。

大質量星は非常に大きいので、太陽系の中心の太陽の位置にあるとすると、その半径は木星にまで達すると考えられると、米バージニア工科大学の博士候補者(天体物理学)のサラ・ヒーリーは取材に応じた電子メールで述べている。それでも、RSGの進化を後押しする複雑なメカニズムについては、まだ解明できていないという。

恒星理論の予測では赤色超巨星はすべて重力崩壊型超新星になる可能性がある一方、高光度の赤色超巨星が引き起こす爆発現象はこれまで一度も観測されたことがないと、ヒーリーは指摘する。

超新星の前駆天体(爆発を起こす前段階の天体)のこのグループが欠落していることは、いわゆる20年来の「赤色超巨星(RSG)問題」をもたらしている。

天文学誌The Astrophysical Journalに掲載が受理された論文では、この問題を超新星爆発前の画像で検出される高光度の前駆天体が明らかに欠落していることと説明している。だが、ヒーリーと研究チームはこの論文の中で、RSG問題は主として観測的なバイアス(内在する系統的な誤差要因)の産物だと主張している。

巨大な塵の雲

論文の筆頭執筆者のヒーリーによると、この研究では、爆発前に撮像されていた前駆星のサンプル群とRSGのサンプル群との比較を行った。RSGについては、銀河系内に位置するRSGの最新のサンプル群と、局所銀河群に属する他の銀河のRSGを最近まとめた統計的に完全なサンプル群を用いた。

慎重に比較分析を行った結果、RSG前駆星に欠落がある証拠は見つからなかったと、ヒーリーと研究チームは主張している。