2025年2月25日発売の「Forbes JAPAN」4月号第二特集では、「地銀・信金ベストマッチング事例集」を掲載。地域経済のキープレイヤーである地方銀行や地域金融機関によるさまざまな協業のケーススタディを通して、地域から始まる新時代への希望のヒントを探っていく。財政指標のランキングだけでは浮かんでこない、千差万別の事例には、地域のこれからのカタチが詰まっている。

第二地銀系のベンチャーキャピタルとしては最も早い1996年、宮崎太陽キャピタルは誕生した。母体行に公的資金が注入されているため、地域経済の安定を目的とする。そこから見えてきたものとは。

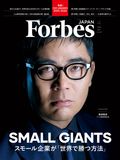

「べンチャーキャピタルですが、社名からベンチャーを抜いているのは理由があります」と話すのは、宮崎太陽キャピタル代表取締役の野村公治だ。同社の設立は、第二地銀系VCとして最も古い1996年。

「設立時にIPO(新規株式公開)でキャピタルゲインを狙うのではなく、地銀のお金を通して地元を元気にする企業を応援しようと設立されました」と、野村は言う。

通常のVCと異なるため、社名からベンチャーを抜いたのだが、「1号ファンドで3社が上場し、2号、3号でも上場の準備に入っている企業が複数あり、IPOを目指さないと言いつつも、結果的にパフォーマンスはまずまずです」

同社の母体行である宮崎太陽銀行は2022年まで、金融機能強化法に基づく公的資金の注入を受けていた。同法は「金融機能の強化を通じ、地域経済の再生を後押しする」のが狙いだ。

宮崎太陽キャピタルも、投資メニューに期限一括返済の長期型の普通社債が入っていることが特徴だ。事業リスクが高いスタートアップ向けの資金提供手段としては珍しいが、融資を受けにくい企業を支援することで、地元経済の成長に寄与する。そもそも宮崎や鹿児島にスタートアップ企業があるのかと思われるかもしれないが、地元の中心産業である第一次産業従事者を支援する会社が多い。

例えば「10年100社1000人の雇用創出」を目標にしている宮崎県新富町で創業した、ピーマンなどの自動収穫ロボットで有名なアグリストがある。23年に米NVIDIAのパートナーとしてCES2023に出展。イノベーションアワードを受賞している。また、AI画像解析で牛の分娩のタイミングを通知するファーマーズサポート、サツマイモ栽培で蔓延している「基腐病」に抵抗できる品種開発を宮崎大学と共同開発している「くしまアオイファーム」などがある。

こうした投資先の特徴は、地方ならではの「ソーシャルペイン」が明確であり、その解決に特化した研究開発系企業が多い点だ。

例えば、温暖化で漁獲高が激減するなか、養殖を「陸上水槽と海上いけすを利用した漁業二毛作」にしようとする宮崎大学発ベンチャーにSmoltという会社がある。サケのようにサクラマスも川で生まれて海で育ち、再び川に戻ってくる。これを独自の循環型養殖技術により、育成とD2Cブランド展開を実現させている。

医療DXのAMIは、心音と心電を同時に取得して心疾患の診断をアシストする医療機器「超聴診器」を開発。過疎地や離島など遠隔地の無医村でも質の高い医療を受けられる遠隔診療支援システムの社会実装を目指している。人間とペットの両方の高品質な抗体医薬品を開発するMabGenesis、宮崎県と連携し、「オープンネーム型」の事業継承マッチングプラットフォームrelayを運営するライトライト、鹿児島大学と連携して愛犬のパーソナライズド・ヘルスケアの提供に取り組むBuddycareなど、産官学連携が目立つ。「スタートアップ育成5カ年計画が地方にも降りてきて、『J-Startup KYUSHU』が発足するなど機運は盛り上がっています」と野村は言う。

課題が明確な地方こそ、宝となる企業が生まれやすいのかもしれない。