国立天文台(NAOJ)や米アリゾナ大学スチュワード天文台などの天文学者チームが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の観測データを用いて、太陽系には見られない特異な種類の太陽系外惑星の存在を明らかにした。

「エナイポシャ(Enaiposha)」と命名されたこの系外惑星GJ 1214bは、地球からの距離がわずか48光年で、太陽系のすぐ近傍にある。

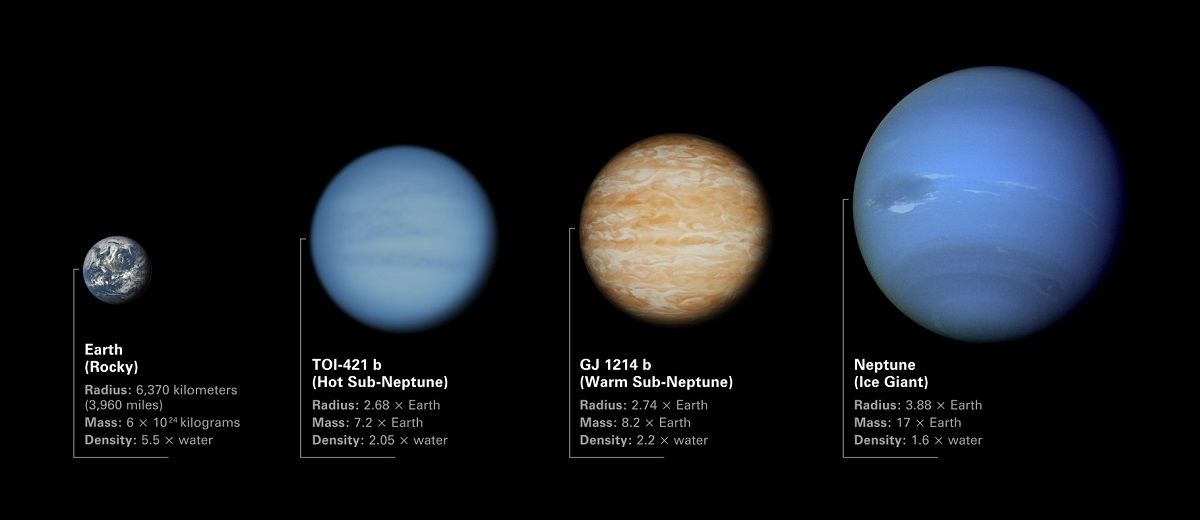

地球の約3倍の半径と約8倍の質量を持つエナイポシャは十分近くにあることから、天文学的観測で大気の有無と種類を確認できる。研究チームが今回実施したこの種の観測では、予想外のことが明らかになった。

「スーパービーナス」

エナイポシャ(GJ 1214b)の最新観測データは、二酸化炭素(CO2)に富む大気を持つことを示唆しており、このサイズの系外惑星の組成に関する従来説に異を唱える結果となっている。

太陽系外惑星はスーパーアース(地球より大きく半径が地球の2倍までの岩石惑星)か、ミニネプチューン(スーパーアースより大きいが海王星型惑星より小さい氷惑星)に分類される場合が多いが、エナイポシャはCO2を主成分とする大気を持つことから「スーパービーナス(金星)」に分類される可能性が高い。

研究を共同で主導した国立天文台の大野和正は「今回の初めての観測で検出されたCO2信号は微弱なため、本物であることを確認するために慎重な統計的解析が必要だった」と述べている。

海洋惑星ではない?

エナイポシャは2009年の発見以来、詳細な調査が行われてきたが、JWSTの登場によってようやく天文学者は、表面を覆う厚い雲を透過して観測することが可能になった。エナイポシャは中心星の光の多くを反射する厚い雲に覆われているため、予想されるよりも温度が低くなっていると考えられている。

エナイポシャを対象とする過去の研究では、JWSTの中赤外線観測装置(MIRI)を用いた大気の観測を行っていた。英オックスフォード大学などの研究チームは2023年5月、当時はミニネプチューンとされていたエナイポシャが中心星の周りを1周期公転する間に放射する熱(赤外線)の変化を測定する位相曲線の観測を実施した。