日本で蘭州拉麺を広めたのは日本人

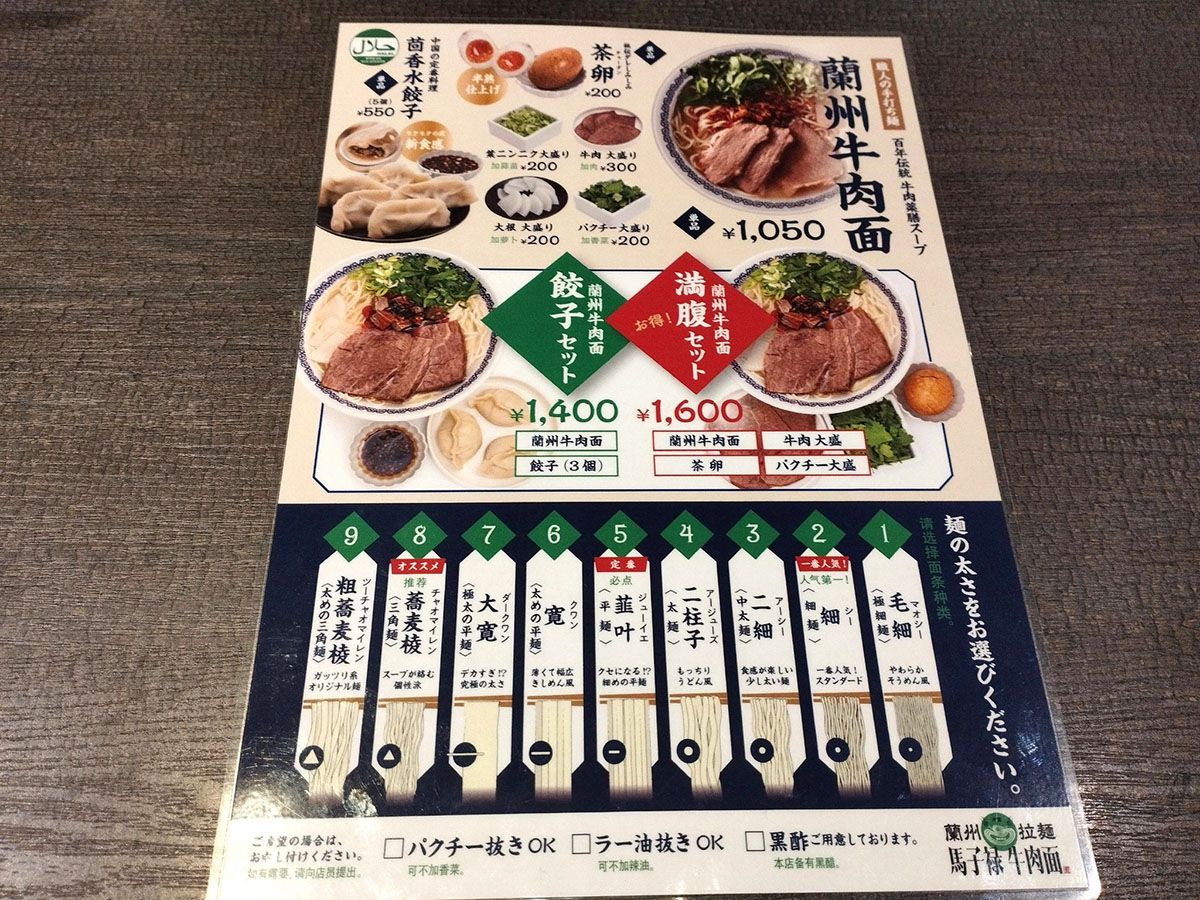

しかし、同じローカル飲食チェーンでも前述の「沙县小吃」や「楊銘宇黄燜鶏米飯」に比べ、蘭州拉麺の店が日本では圧倒的に多いのはなぜだろう。蘭州拉麺を日本に広めた第一人者は、間違いなく「馬子禄」の清野烈さんだ。彼は北京外国語大学の留学時に蘭州拉麺と出会い、その味わいに魅了され、帰国後、日本で店を開くことを決意。蘭州の老舗「馬子禄蘭州牛肉面」で修行し、留学時代の友人と神保町で現在の店を始めた。

清野烈さんの北京外国語大学留学は1997年のこと。羊肉食の促進活動を始めた羊齧協会の菊池一弘さんは同級生だという。2人は中国の本場の味を日本に伝えようとする思いを共有している

清野さんによると、同店の客層は「日本人5、中国人4、ムスリム客1」の比率で、男女は半々。一般のラーメン店では考えられないほど女性比率が高いうえ、年齢層も少し高いという。

「当初は中国で蘭州拉麺の味を知っている日本人くらいしか来ないと思っていましたが、意外に地元にお勤めの方も来店してくれました」(清野さん)

同店が人気になった背景には、清野さんの蘭州修行から開店に至る軌跡を中国メディアが熱心に取り上げたことがあると彼は話す。

「オープン前に中国メディアやSNSで盛んに拡散され、その結果、日本国内の中国人コミュニティで話題になったことが大きかったです。中国の食文化を日本人が学び、日本に伝えようとしたことが歓迎されたのだと思います」

オープン当日、100人を超える行列ができたことで、日本のメディアからも注目され、情報番組などで取り上げられたという。

清野さんがいちばん大切にしているのは「現地の味を再現」することだ。日中両国の人たちの心をつかんだのは、その真摯な姿勢だったと言っていい。

「私が初めて蘭州を訪ねたのは2013年ですが、そのとき現地の蘭州拉麺の店を1日10軒くらい食べ比べしました。1週間で100軒近く訪ねたのではないか。そのなかで『馬子禄』が断然おいしいと思いました。それがここでの修行を決意した理由です」

こうした話を聞いていると、清野さんの熱意が広く支持され、「馬子禄」の前に行列までできたと報じられたことが、「蘭州拉麺はいけるぞ」と中国人オーナーたちをその気にさせたのではないかと思えてくる。それがこれほど多くの蘭州拉麺出店の真相なのではないかと。

こうした話を聞いていると、清野さんの熱意が広く支持され、「馬子禄」の前に行列までできたと報じられたことが、「蘭州拉麺はいけるぞ」と中国人オーナーたちをその気にさせたのではないかと思えてくる。それがこれほど多くの蘭州拉麺出店の真相なのではないかと。