凸版印刷は本の印刷から始まり、文字を印刷して誰かに情報を伝えることを一貫して行ってきました。今はパッケージや建築材などにも広がっていますが、情報を伝えるインターフェースを増やして、新たな価値を提供してきたともいえます。

その文脈の中で、ミラーワールドの世界でも役割があるんじゃないかと考えました。

「何これ?」から思考を深める、アート的なアプローチ

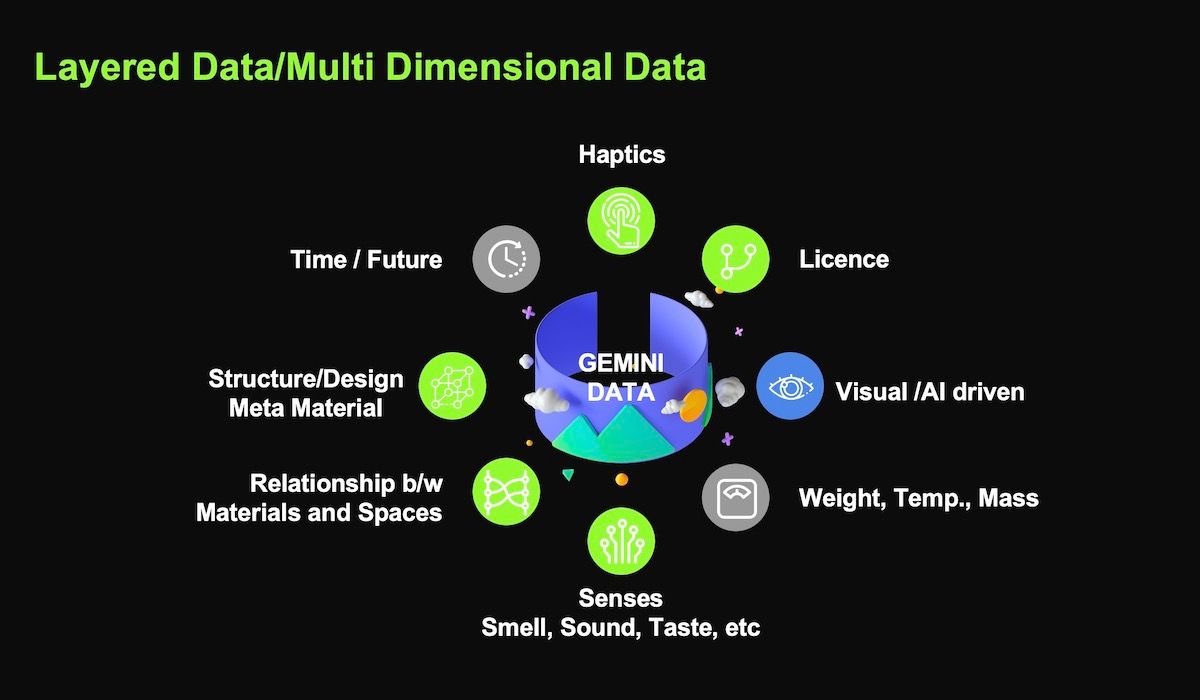

——GEMINI Laboratoryでは今、どんな取り組みを進めていますか。コアとして進めているのはデータベースの構築です。凸版印刷が持つ木目や石など素材のテクスチャ・質感のデータを集約して、リアル・デジタル両面に実装できるデータベースをつくっています。

素材データはハプティクスなどの五感データや、誰がつくって誰が所有しているかといったデータ継承の機能も含めています。

データベースの構想

データベースの構想——デジタルとリアルの各領域を横断するような、多様なデータが集まるプラットフォームですね。

データベースの周辺で、「Community」「Prototype」「Drive」という3つのユニットを発足させて、ミラーワールドの社会実装を目指す活動も進めています。

例えばコミュニティは、ミラーワールドを考える・実現に参加できる場としています。クリエイターや建築家、学者などを招いてイベントを開いたり、誰でも参加可能なMeetupというサロンを開催したりしています。

「GEMINI Laboratory Meetup vol.1」の様子。「『バーチャル建築の修理』から考える、XR化する都市・空間のデザイン」をテーマに、従来の空間を越境した建築の未来と持続可能性に焦点を当てたクロストークが行われた

「GEMINI Laboratory Meetup vol.1」の様子。「『バーチャル建築の修理』から考える、XR化する都市・空間のデザイン」をテーマに、従来の空間を越境した建築の未来と持続可能性に焦点を当てたクロストークが行われたまた、2022年10月には、6人の現代アーティストがGEMINI Laboratoryの世界観を表現した展示『GEMINI Laboratory Exhibition:デバッグの情景』を行いました。

出典作品の例を一つ挙げると、MITメディアラボに所属する酒井康史氏による、ヒトの意思決定にある曖昧さを描いた『MCP [roppongi] 』というものがあります。

これは、来場者の投票によって街の様子が変わっていく様をシミュレーションできる作品です。会場のインターフェイスから来場者に「住宅を増やしたほうがいいですか」「商業に重点を置いたほうがいいですか」といった“稟議書”が提示され、承認か却下かを選択してもらう。すると画面上の地図に、どんどん反映されるのです。

ただ、その“稟議書”は暗号で、全員が内容を知ることができないようになっています。来場者が「なんだかよくわからないけれど合意している」という状況をつくっているのです。

不透明で発展途上な部分もあるミラーワールドは「一体誰のためにつくられるものなのか?」という問いを投げかけるような作品になっています。

MITメディアラボで都市における合意形成などを研究する酒井康史による、物理空間とデジタル空間の関係性とヒトの意思決定にある曖昧さを描いた作品『MCP [roppongi] 』

MITメディアラボで都市における合意形成などを研究する酒井康史による、物理空間とデジタル空間の関係性とヒトの意思決定にある曖昧さを描いた作品『MCP [roppongi] 』