EY Entrepreneur

Of The Year™ 2022

Finalist Interview

Finalist

Interview

アントレプレナーたちの熱源

アリーナ

代表取締役社長

高山 慎也

#07

福島県の沿岸地域は浜通りと呼ばれている。その最北エリアにあり、人口約3万3,500人を抱えているのが相馬市だ。国の重要無形民俗文化財に指定されている相馬野馬追など相馬中村藩の気風がいまも残る。

「社長の息子」

というあだ名が本当にいやだった

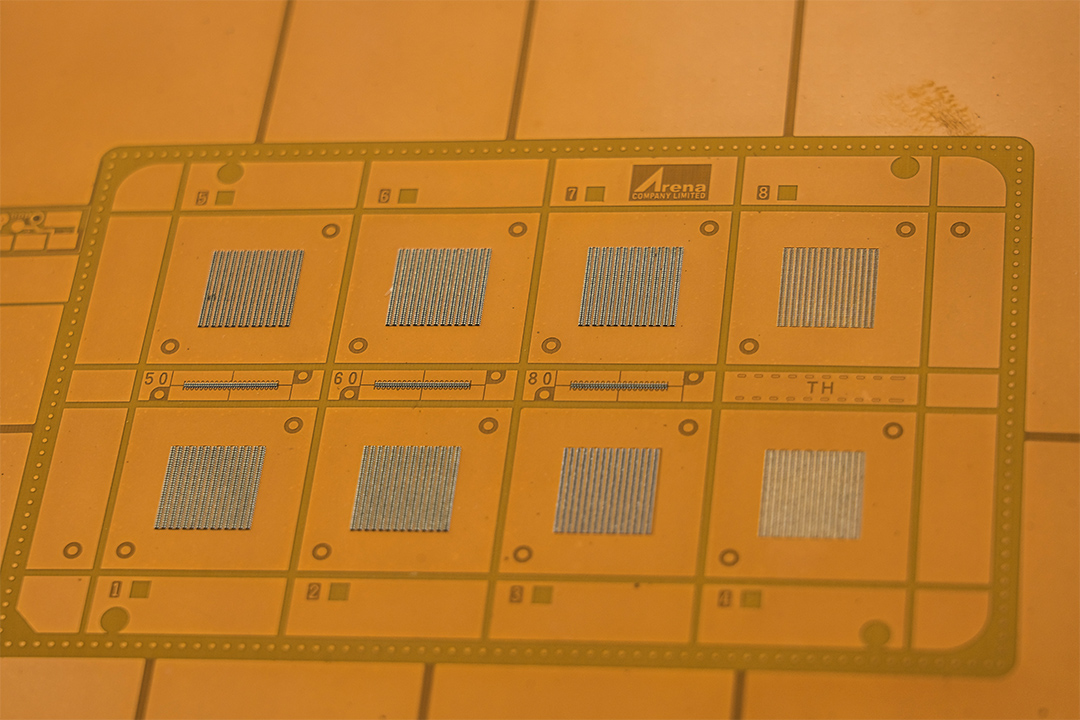

この地において高精密電子部品の組み立てを行っているのが、アリーナだ。その強みは、世界に冠たる「隣接高密度実装」の技術である。代表取締役社長の高山慎也が言う。

「平たく言えば、いかに多くの機能を小さな電子基板に納めていくかという技術です。私たちは、この分野において世界一であると自負しています。現状では、『0201(=0.2mm☓0.1mm)』という極小サイズの部品を50μ(ミクロン)の間隔で正確に並べていくことが私たちにはできます」

例えば、いまでは重さの負荷をそれほど感じずにパソコンや電話が携帯できることを考えてみてほしい。技術の進歩とは、機能性を大きく前進させながらいかにサイズやウエイトを小さくしていくかという道のりだった。「機能性のアップ」と「サイズやウエイトのダウン」という二律背反を成し遂げることは、容易ではない。当然ながら避けては通れないのが、それぞれの製品に内蔵される電子部品を組み立てる工程だ。

「電子部品の世界では小さいことこそ正義と言えるでしょう。競争優位性の源泉になるからです。しかし、基板に載せる部品の一つひとつがどれほど小さく進歩したとしても、それらを基板に実装していく技術がなければ意味がありません」

あるひとつの新製品が、この世界にリリースされるとき。それは、あらゆる技術がよどみなくつながったときである。そもそもの素材から部品になり、完成品に至るまでには、いくつもの会社の技術が川の流れのようにつながっている。ものづくりは、スタンドプレーでは成し得ない。アリーナのような会社が自分のもち場で最高のファインプレーを成し得ているからこそ、この世界のさまざまな不便や不満は解消されてきた。

ここでひとつの疑問が浮かぶ。どうしてアリーナは、世界でも最高水準のファインプレー=「狭隣接高密度実装」を成し得るようになったのだろうか。

「『マウンター』と呼ばれるマシンの最新版があれば、どこの工場でも『狭隣接高密度実装』ができるのではないかと思われるでしょう。しかしながら、違います。私たちには積み上げてきたノウハウがあります。私たちのトライ&エラーの歴史が個人の匠につながり、組織としての巧みへと結実しているからこそ、できることなのです」

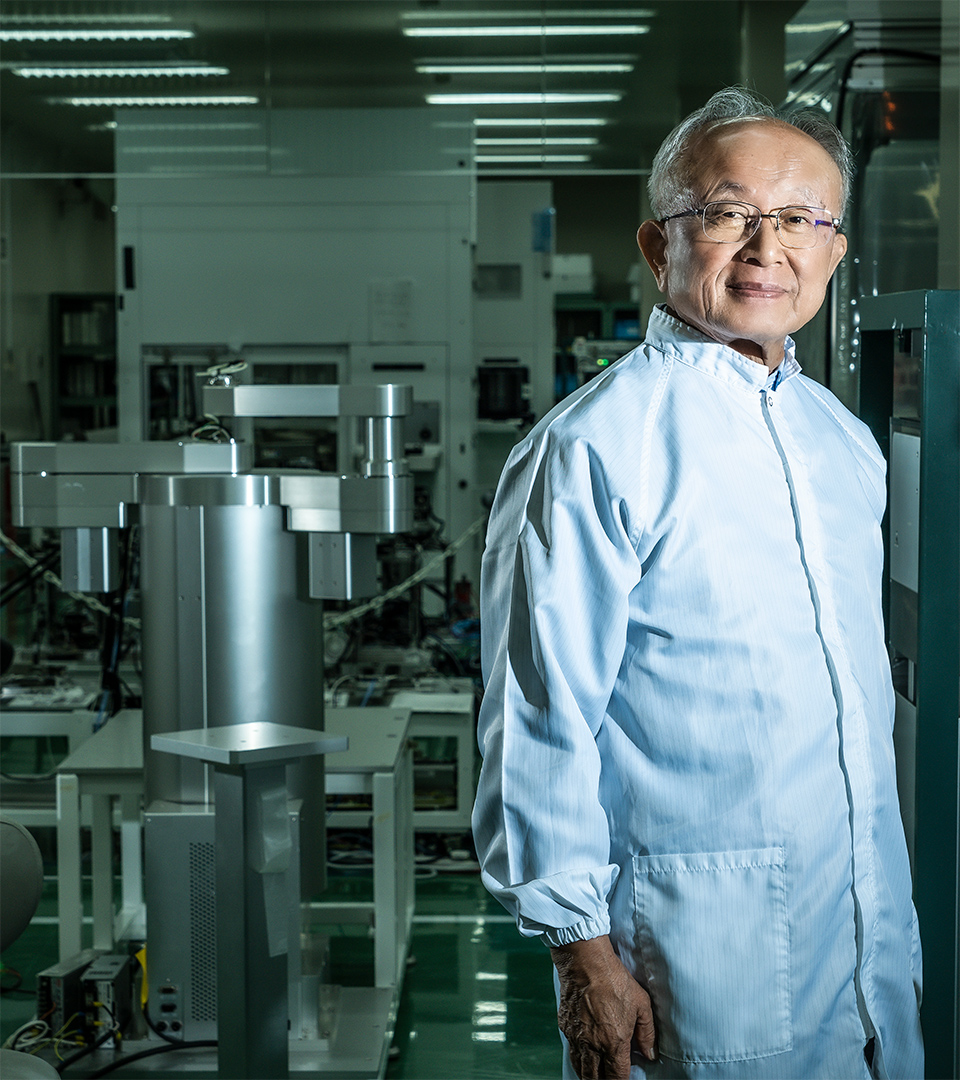

トライ&エラーの濃密な歴史は、1990年代から始まったという。アリーナは高山の父、高山照敬が70年にテレビのチューナーを組み立てる業務を開始したのが起源だ。息子は、92年にアリーナにジョインしている。

「私は、小さいころから『社長の息子』というあだ名で呼ばれてきました。それがいやで、とにかくこの街から出たいと考えていました。高校卒業後は東京で浪人し、そのまま千葉の大学に入って経営学を学んでいます。なぜ、いくつもある学科のなかで経営学を選んだのかはよく覚えていないのですが、いやだいやだと言いながらも、やはり自分がやらなければという気持ちがあったのかもしれません」

ソニーと松下電器を巻き込んだオープンイノベーション

転機は突然に訪れた。東京の大手電機メーカーで働いていた彼のもとに「オヤジが倒れた」との一報が入る。高山は、25歳で故郷に戻ることを決意する。

「幸いなことに父は再び元気になって社長業に復帰しました。昔気質な父からの厳命により、私はアルプス電気さん(現:アルプスアルパイン)の現場で3年ほど修行するところからアリーナでのキャリアをスタートさせました」

90年代当時、アリーナがつくった部品がアルプス電気へ、さらにアルプス電気でつくられた部品がソニーへという流れがあった。ある日、ソニーから伝説のエンジニアとされている高山金次郎が講演のためにアルプス電気を訪れたという。

「私は、講演後の懇親会で生意気を言ってしまったんです。『いろいろとあなたはおっしゃるけど、現場はもっと大変なんですよ』と。それで、私はすっかり目をつけられてしまいました(笑)。以降の3年間、高山さんは頻繁に東京から福島にお越しくださり、いろいろと指導してくださったのです」

高山が現場で働く人間として抱えていた自信と誇り、さらには自身の会社に対する強い想いが、立場を超えて偉大なるエンジニアにも物申すという行動につながった。生意気を言われた方のソニーのエンジニアも粋だ。憤慨することなどなく、逆に若き高山を可愛がってくれた。「それでは、お前のところの現場を見せてみろ」という言葉をかけて、その自身の言葉に忠実に、何度も福島のアリーナの工場に足を運び続けた。まだ20代だった高山のある種の若気の至りが、その後のアリーナ躍進の契機となったのだ。

ソニーのエンジニアと若き高山は、プロセス管理という思想に基づいて工場の全工程を細かくチェックしていき、課題を洗い出していったという。そのなかにおいて、松下電器製のマウンターといかに付き合っていくか、いかにチューニングしていくかという細部の話も当然ながら突き詰めた。

「そうすると、私たちだけでは解決できない課題が見つかります。その改善点の提案を九州松下電器(現:パナソニックファクトリーソリューションズ)にするようになりました。マウンターという実装機を製造している松下電器、その機械を使って電子部品をつくっているアリーナ、その電子部品を使って最終的な製品をつくっているソニー。いつの間にか、この3者が共同で技術開発するという構図ができあがっていたのです」

いまでこそ、ありとあらゆる現場でオープンイノベーションの重要性が叫ばれているが、高山はそれを90年代の中盤から20代の若さで取り組んでいたのだ。天下のソニーと松下電器を味方につけて、アリーナは自らの発想と技術に磨きをかけてきた。

「機械が抱える熱膨張や気温などの外的条件。これらの変化を勘案しながら、機械の『繰り返し精度』を一定に保たなければなりません。たった1枚のチャンピオン基板(世界一の隣接高密度実装を成し得た基板)をつくるだけではだめで、それを長期間に渡って量産していくことの難しさをクリアしていかなければならないのです。そのためのノウハウは一朝一夕では積み上がりません。私たちは長年をかけ、しっかりと積み上げてきました。結果として90年代中盤以降、現在の『0201/50μ』に至るまで、隣接高密度実装の世界記録を達成し続けてきたのは私たちだと自負しています」

磨き抜いてきた技術、

そして不屈の精神で、空へ、宇宙へ

アリーナの技術はいま、空を飛んでいる。

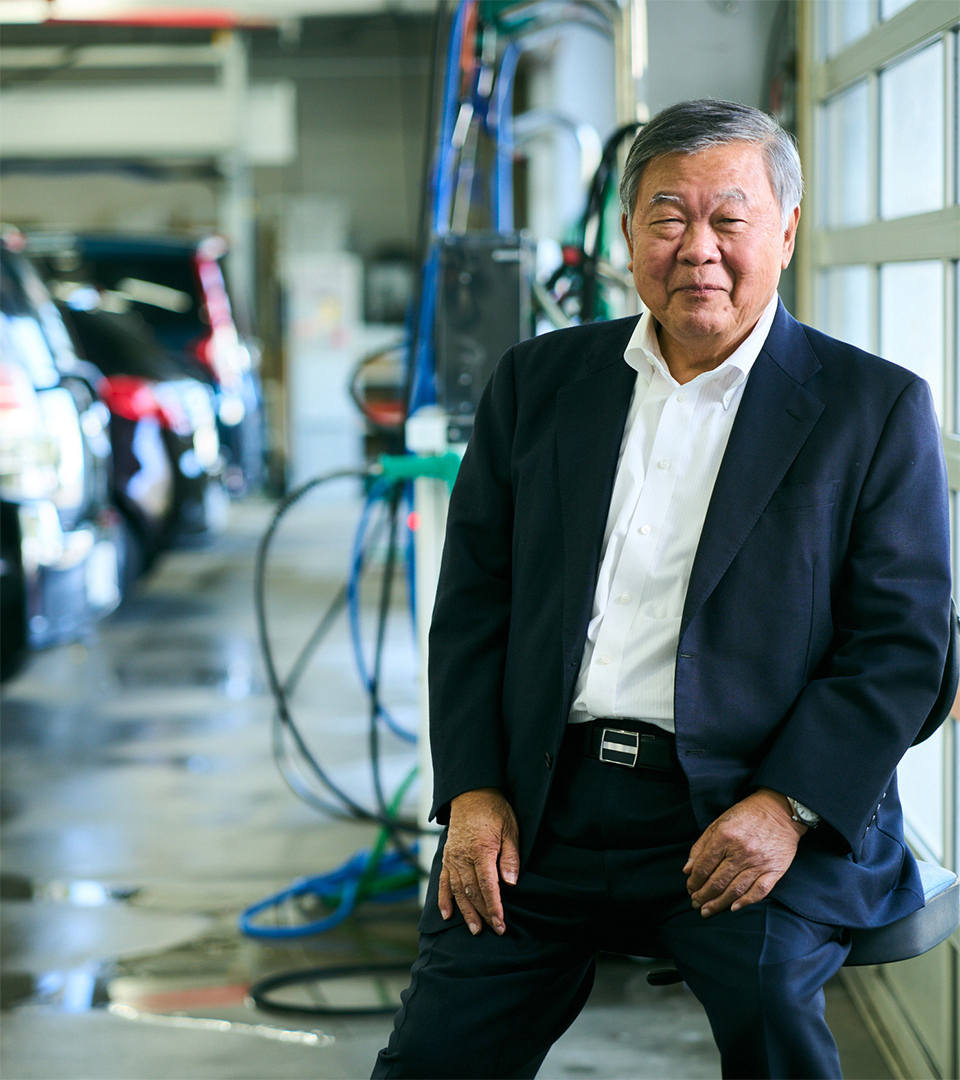

「いわゆる空飛ぶクルマと呼ばれる垂直離着陸航空機を開発するスタートアップ、テトラ・アビエーションにも部品を供給しています。プロペラを制御するための基板はアリーナ製なのです。テトラ・アビエーションはいま、南相馬市にある『福島ロボットテストフィールド』に福島支社を構えて、フィールド内で試験飛行を鋭意行っています」

高山は現在、南相馬ロボット産業協議会の幹事も務めている。そのなかでも航空宇宙産業に注力する研究会を立ち上げ、地元の企業12社をとりまとめて精力的に活動している。今後は、小型のロケットを独自開発・製造しているインターステラテクノロジズに対してもアリーナは基板を供給していくという。

また、高山は「南相馬航空宇宙産業研究会」の活動を進めながら、「福島県航空宇宙産業技術研究会」「福島県輸送用機器関連産業協議会」「福島空港エリア航空産業研究会」「ふくしま次世代航空戦略推進協議会」「東北航空宇宙産業研究会」の各団体が個別に活動している現状に疑問を感じて動いた。それぞれの代表者と福島県の調整役として奔走したのである。

「『みんなで協力してやりましょう!』という意見で一致しましたので、全6団体がひとつになって『福島県航空宇宙関連団体連絡会(FALcom)』を立ち上げています。この会の活動を通して、福島県内に航空宇宙産業のクラスターを生み出していきます」

福島県の浜通りにある企業群は、11年の東日本大震災で甚大なる被害を受けた。アリーナでは社屋の天井が崩壊し、装置が壊れるなどの被害を受けている。そうした厳しい状況にありながら、アリーナは発災からわずか10日目で工場を再稼働させた。なかには自分の家族がまだ行方不明であるという事態をおして復旧作業に参加していた社員もいたという。

「10日目で再び工場が動き始めたときの感慨は生涯忘れることができないでしょう。そのときに現場に居合わせた社員20名で撮影した写真があります。みんな、何とも言えない顔をして写っているんですよね。その写真が、私のアントレプレナーとしての宝物です」

取材時に目の前に置いていたタブレット端末に宝物は保存されているのだという。これまでに磨き抜いてきた技術、そして不屈の精神で、地元の企業とともに今後もアリーナは前進を続ける。高山は、そのオープンイノベーションの先陣で旗を振り続ける。

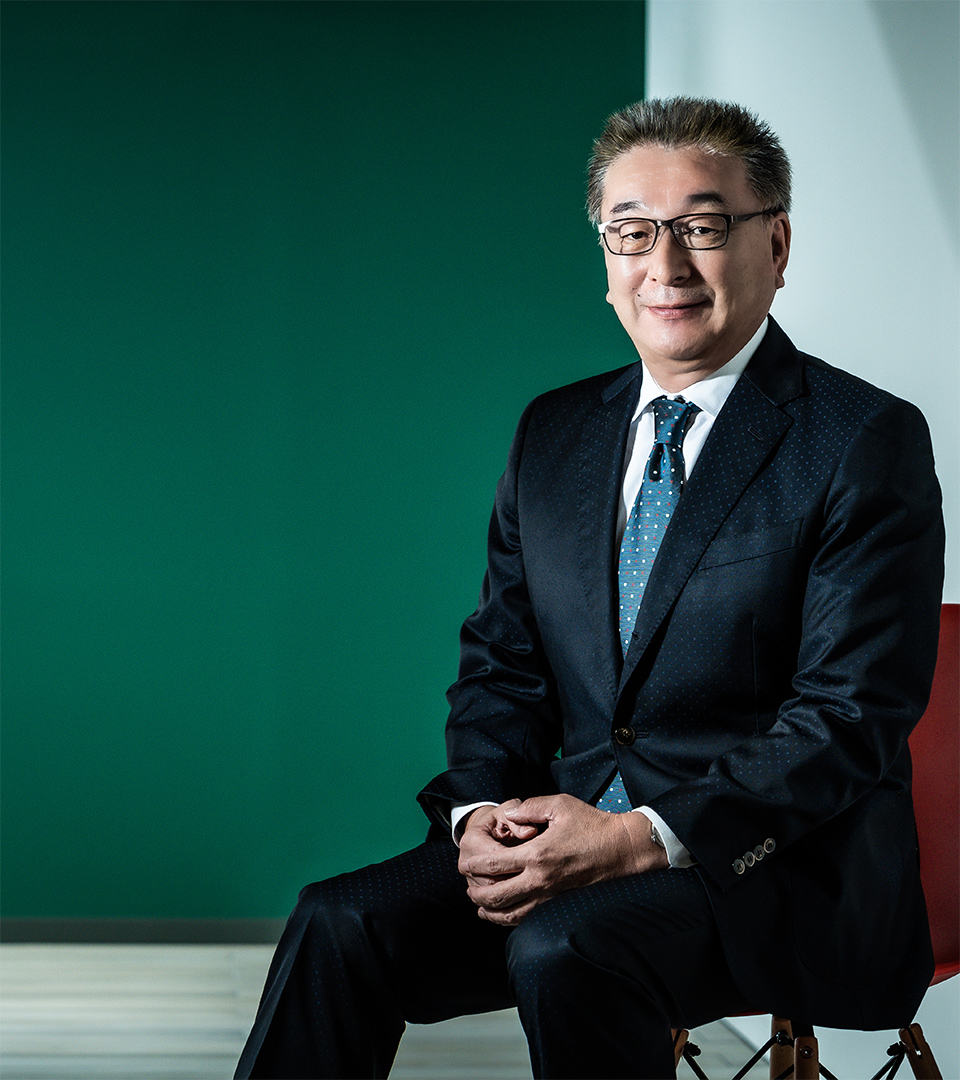

高山慎也

1992年、アリーナに参画。2003年、取締役経営企画室長から代表取締役社長に就任。南相馬ロボット産業協議会の幹事も務め、「福島ロボットテストフィールド」への進出企業と地元企業とのマッチングにも尽力。また、同会のなかで立ち上げた航空宇宙産業研究会の会長も務めている。

アリーナ

本社/福島県相馬市石上字宝田69

URL/http://www.arena-net.co.jp

従業員/150名(平成28年12月現在)

Promoted by EY Japantext by Kiyoto Kuniryophotographs by Shuji Gotoedit by Akio Takashiro