「Code is Law(コード・プログラムこそ法律だ)」。

気持ちよさそうにヒップホップ調で歌う男性のYouTube動画が、イベント会場のスクリーンに流れた。男性は、自作の曲を毎日1曲アップロードして配信し、それをNFT(非代替性トークン)として販売しているという。

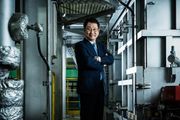

動画を停めると、プレゼンをしていた世界的サイバー法学者のローレンス・レッシグ(61)は少し顔をしかめた。NFTを売ること自体にまったく問題はない。だが歌詞のほうに問題があった。

「確かに、私は『Code is Law(コードは秩序を築く法則だ)』というフレーズを繰り返し使ってきました。ところが、世の“クリプト・ブロー”たちは『コード・プログラムで実現できることはすべて正当化される』という、別の意味で使っています」

レッシグが例に挙げた一部の人々は、仮にバグがきっかけで暗号資産取引所をハッキングして暗号資産を不正入手したとして、それすら“正当化できる”と考えている節がある。彼はこうした例を引き合いに、「私が訴えてきた『Code is Law』とはまったく意味が違う」と軽く憤りを見せると、ここでいう「Law」とは、「あるべき状態を変えるために人間によって作られた枠組み」と理解すべきだと解説した。

つまり、司法で定められた法律に限らず、社会規範や市場、そしてコード・プログラムといった、人間の生活が織りなすさまざまな要素も現実的に「Law」として機能しているというわけだ。私たちの社会は、こうしたかたちの異なる枠組みによって守られ、同時に制約を受けてきている。

そして冒頭のNFTのように、ブロックチェーン技術やスマートコントラクト(契約の自動化)を用いた「Web3(ウェブ3.0)」関連の製品やサービスならば、テクノロジーと仕組みそのものに著作権者を優位にするビジネスモデルを組み込むことができる。従来の法律では保護しきれなかったクリエイターを守り、彼らが生計を立てやすくする可能性があるのだ。

Web3による「真の共有経済」という未来

ビットコインの登場以来、相次ぐ暗号通貨の誕生、価格の乱高下、取引所からの資産の流出、果ては取引所そのものの破綻に至るまで、暗号資産を含む、いわゆる「Web3(ウェブ3.0)」市場は、ジェットコースターのような目まぐるしい変化を見せてきた。2022年3月の米銀行大手シティの調査によると、Web3の代表的なユースケースのひとつとして挙げられる「メタバース(仮想世界)」の市場規模は、2030年までに8兆〜13兆ドルに達するとの概算を発表している。レッシグ自身はWeb3の否定派でもなければ、懐疑派でもない。それどころかレッシグは、著作者が自分の著作物の再利用を許可できる仕組みである「クリエイティブ・コモンズ」の創設者として、インターネット黎明(れいめい)期からコンテンツを共有するコミュニティを整備し、「シェア・エコノミー(共有経済)」という理想像の実現を追求してきた。

冒頭の「Codeis Law」も彼が掲げてきた言説のひとつである。だが、それはあくまで人類にとっての「社会善」としての英知や経験を共有できる場の創出を考えてのことである。そしてレッシグは、Web3ならばクリエイターが真にポテンシャルを発揮できるインフラを提供できるのではないか、と考えている。