多様なプレイヤーが共創し、新たな産業を生み出すことで、人類は時代と共に経済圏を創生あるいは革新してきた。今、その舞台は宇宙へと広がっている。本連載では全3回にわたって、これまで数々のイノベーションを支え、新たな産業の誕生において重要な役割を果たしてきたMUFGが挑む、「宇宙産業が生み出す新たなエコシステム」の形成に迫る。宇宙を活用した事業者ではなく、金融という俯瞰した視点だからこそ見えてくる、これからの時代に求められる産業創造の可能性とは何か。

第1回では、衛星データを活用した温室効果ガスの観測が地球規模のサステナビリティにどう貢献するのか、そしてそこから生まれる新たな価値と経済圏の姿を探る。

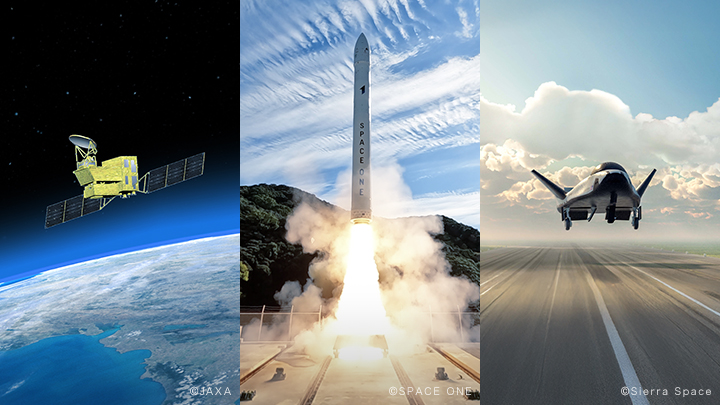

現在、世界における宇宙ビジネスの市場規模は約68兆円だ。2030年に101兆円、40年には171兆円にまで拡大すると予測されている。そこで大きな割合を占めるのが、「衛星で取得したデータを地上において利活用するビジネス」だ。宇宙産業と聞いて、まず脳裏に浮かぶビジュアルは「ロケットの打ち上げ」ではないだろうか。ではその打ち上げの目的はどこにあるのか。例えば、自然環境や社会インフラなどを観測・解析し、企業や自治体が独自に設備投資をすることなく利活用できるとしたら……。その仕組みがロケットによって軌道に投入された衛星からのデータを基に構築されれば、さまざまな課題解決の効率化・迅速化につながる可能性がある。経済価値や社会価値のみならず、環境価値の観点からも、かつてないレベルの増進が期待できるだろう。

MUFGは今まさに、金融と非金融の両面からそうした価値の創出に取り組んでいる。

産業を創成期から支え、発展させるという使命

「MUFGは、日本の宇宙産業へのファイナンスはもちろんですが、宇宙産業の発展に資するバリューチェーンの構築、さらには宇宙開発が本業ではない『非宇宙企業』が今後宇宙を『使う』ことを推進していくための需要と供給のマッチングを行っていきます。私たちは、金融と非金融のあらゆる取り組みを通じて、日本の宇宙産業を起点とした新たな価値創出のエコシステムを生み出していきたいのです」

そのようにMUFGのミッションについて語る橋詰卓実は、サステナブルビジネス部宇宙イノベーション室の室長を務めている。そもそも、なぜMUFGが宇宙産業に深く関わっているのだろうか。

「それは、銀行が何のために存在しているのかという原点からお話をするべきかもしれません。銀行法の第一条には『国民経済の健全な発展に資する』という文言があります。これまでの歴史を振り返ると、私たちMUFGは自動車産業など数多くの産業を創成期から支えながら、国民経済の健全な発展に資する仕事をしてきました。今、日本の宇宙産業は、まさに創成期にあります。宇宙産業の発展は、『これまでのあらゆる産業の成果物を宇宙という傘のもとに統合しようとする試みでもある』と言えるでしょう。実際に、宇宙産業は日本が得意としている自動車や家電、半導体や電子部品といったさまざまな産業において脈々と生み出されてきた成果の結晶です。すなわち、これまでにMUFGが日本のさまざまな産業を支えてきたなかで積み重ねてきた知見、あるいは共創のノウハウといったものをオールインするときが訪れているということです」

新たな共創の座組みで温室効果ガス削減に貢献

24年11月、MUFGは三菱電機、衛星データサービス企画、GHGSat Inc.と「衛星データを利用した温室効果ガス排出量の可視化に関するパートナーシップ契約」を締結した。

「今、カーボンニュートラルに向けた取り組みには『透明性』という推進力が必要です。すなわち、温室効果ガス削減への取り組みの成果を客観的・科学的に示せるデータが推進力の源になるのです。私たちはこのパートナーシップにより、衛星が観測した世界中の温室効果ガス排出量のデータから観測対象ごとの傾向をモニタリングし、分析した情報を企業や自治体などのユーザー向けに提供するサービスの実現を目指しています」

「衛星データを利用した温室効果ガス排出量の可視化に関するパートナーシップ契約」による新たなサービスの概要を説明してくれた藤井康隆は、三菱電機の防衛・宇宙システム事業本部 宇宙システム事業部 宇宙事業開発センターで衛星観測データを用いたソリューション事業の開発を行っている。1960年代に宇宙事業に参入した三菱電機は、 静止気象衛星「ひまわり」の製造にも携わるなど、人間の暮らしに宇宙を生かしていく領域においても日本のリーディングカンパニーと言える。

「三菱電機はプライムメーカーとして、温室効果ガスの排出量を観測する衛星『GOSAT』シリーズの開発および製造を担ってきました。2009年に『GOSAT(いぶき)』、18年に『GOSAT-2(いぶき2号)』が打ち上げられていますが、25年度の前半には、後継機となる「GOSAT-GW」が遂に宇宙に飛び立つ予定です。私は今年の10月まで鎌倉製作所に所属しており、設計者としてGOSAT-GWに搭載される新型の温室効果ガス観測センサーの開発をしてきました」

「GOSAT」シリーズは、グローバルな観測を得意としてきた。GOSAT-GWでは、観測方式の変更により、空間的な観測能力が向上し、温室効果ガスの排出を画像のように捉えることが可能になるという。また、広域と精密の2つの観測モードがあり、広域観測によりこれまでのグローバル観測を継承しつつ、精密観測により都市内の詳細な排出分布を観測することも可能になる。これにカナダのGHGSat社がもつ衛星コンステレーション(多数の衛星を連携させて一体的に運用するシステム)による施設レベルのピンポイント観測を融合することにより、国や地域、都市から建物(製造拠点など)に至るまで、様々な空間スケールでの温室効果ガスの排出状況を効果的に把握することが可能になる。

「企業や自治体などのユーザーは、衛星が取得したデータに基づいて、温室効果ガス削減の目標設定をより具体的に、進捗管理をより効率的に、外部への情報開示をより客観的に行えるようになります。このようなソリューションに対するニーズは、今後より一層高まると考えています」

今回のパートナーシップの一角を占める衛星データサービス企画は、衛星による地球観測データの利活用を推進していく共創のためのカンパニーだ。宇宙産業の発展においては、衛星データの利活用こそが重要な鍵を握る。その実現に向けて、21年に設立された。

「衛星データサービス企画は、衛星の開発・運用からデータの解析やコンサルティングに至るまで、衛星データサービスのバリューチェーンを構成する6つの事業者による共同出資で設立されています。その6社のうちの1社が三菱電機です」

三菱UFJ銀行は、7社目の出資企業として24年2月から衛星データサービス企画に参画した。現在、橋詰が衛星データサービス企画の取締役を兼務している。

技術力が生み出した「GOSAT」独自の優位性

温室効果ガスの観測が可能な衛星を宇宙に飛ばし、排出量をわかりやすく可視化したデータを提供する取り組みは、日本において昨日・今日に始まったものではない。JAXA、NIES(国立環境研究所)、環境省による共同ミッションで09年に「GOSAT(いぶき)1号機」を打ち上げて以来、衛星を使って温室効果ガス(CO2とメタンガス)の排出量を観測するプロジェクトは進められてきた。今、このプロジェクトを「官」の立場から力強く推進しているのが、環境省 気候変動観測研究戦略室 室長の岡野祥平である。

「24年11月にアゼルバイジャン共和国で開催されたCOP29のジャパン・パビリオンにおいて、国立環境研究所が『GOSAT』から得られた温室効果ガスの国別排出量の推計成果をプレゼンテーションしました。『GOSAT』プロジェクトの強みは、温室効果ガス排出量の現況を可視化できることだけではありません。09年からの長期データの蓄積と最新の解析モデルにより、排出量の経年変化や国別・セクター別の排出量までもが推定可能です。衛星の設計寿命は5年間でしたが、日本の技術力の結晶である『GOSAT』は16年目となる今も現役で運用されています」

09年当時、宇宙から温室効果ガス濃度を高精度に観測するプロジェクトにどの国よりも早く成功したのが日本だった。しかも、その技術力の高さから、打ち上げられた衛星は設計上の寿命を大きく経過した今も、地球に高品質なデータを送り続けている。この先進性・確実性・継続性の掛け合わせで得られてきたデータの蓄積によるアドバンテージは大きい。GOSATの一貫性の高い長期データが利用できることにより、はじめて排出量推計モデルが意味のある解を導き出すことができるのだという。

「『気候変動に関する政府間パネル(IPCC)』が各国の排出・吸収量の算定報告に関してまとめているガイドラインには、各国の排出量の精度向上に衛星データを活用することが19年に初めて記載され、有効な衛星として具体的にGOSATを明記しています。23年11月には、モンゴルが『GOSAT』の観測データを活用して推計・検証した排出量をCO2としては世界ではじめて国連気候変動枠組条約への『第二回隔年更新報告書』に掲載しました。このような利用事例を世界に拡げるため、中央アジア等への支援を進めています」

自分たちでドミノ効果を創り出し、全速前進で未来へ

今、衛星データは、サステナビリティの実現に向けて確かな情報に基づく対話を世界中で積み重ねていくためのツールにもなろうとしている。岡野が言う。

「温室効果ガス削減への取り組みの成果をより客観的・科学的に示せるのが、衛星で取得したデータです。算出した排出量データを、衛星による実測データによって透明性高く裏付けることで、ネットゼロへの取り組みは大きく前進していくものと考えています。25年のはじめ、私が所属する気候変動観測研究戦略室で今後の仕事の方向性を示すキャッチコピーを作りました。若手のアイデアでできたのが『透明性ドミノを日本から』です。今、産・官・学・金といった立場を超えて、世界でfirst mover達が動き始めています。最初のドミノを日本から倒し、温室効果ガス排出の透明性という新しい価値を国内外に広げたいと考えています」

最後に、橋詰がForbes JAPANの読者に向けて決意を語ってくれた。

「温室効果ガス削減に向けた共創は、あらゆる産業や暮らしとリンクするという意味において宇宙産業のなかでもシンボリックな実例と言えます。この実例以外にも、まさにこれから先はドミノ理論を具現化するかのように、あらゆる産業、あらゆる暮らしに宇宙からの恩恵が行き渡り、宇宙産業が上空の遥か彼方ではなく身近に感じられる実例が生まれ続けていくでしょう。例えば、射場を建設し、ロケットを開発しているスペースワンの活動もドミノの起点として作用しています。宇宙産業、そして非宇宙産業の皆さんと手を携えて、次々とドミノを倒し、未来に向けて希望を育てていくことが、MUFGの使命だと考えています」

はしづめ・たくみ◎2006年に三菱UFJ銀行に入行後、主に営業本部、海外拠点でグローバル企業へのファイナンスソリューションなど法人営業に従事。産業リサーチ&プロデュース部開発グループで投資事業開発のチームヘッドを経て、2024年にサステナブルビジネス部宇宙イノベーション室を立ち上げる。同室長と衛星データサービス企画の取締役を兼務。

おかの・しょうへい◎2005年環境省に入省。農林水産省への出向、行政官長期在外研究員としての留学等を経て、除染土壌の中間貯蔵施設のリスク評価、農薬の生態リスク評価、土壌汚染対策法改正、災害廃棄物対策の自治体支援、気候変動への適応策などを担当。現在は、同省地球環境局において、GOSATシリーズによる地球観測及び日本の温室効果ガス排出量の算定を担当。

ふじい・やすたか◎2003年 三菱電機に入社。以後、鎌倉製作所にて、衛星搭載用の光学観測センサーの開発に従事。近年では、25年度前半に打ち上げ予定の「GOSAT-GW」に搭載される温室効果ガス観測センサー「TANSO-3」の開発を担当。24年10月より宇宙システム事業部の宇宙事業開発センターに移動し、衛星観測データを用いたソリューション事業の開発を行っている。