多様なプレイヤーが共創し、新たな産業を生み出すことで、人類は時代と共に経済圏を創生あるいは革新してきた。今、その舞台は宇宙へと広がっている。本連載では全3回にわたって、これまで数々のイノベーションを支え、新たな産業の誕生において重要な役割を果たしてきたMUFGが挑む、「宇宙産業が生み出す新たなエコシステム」に迫る。宇宙を活用した事業者ではなく、金融という俯瞰した視点だからこそ見えてくる、これからの時代に求められる産業創造の可能性とは何か。

第3回は、「宇宙往還機の着陸」を起点に宇宙産業の創出に向けて動き出した大分県のプロジェクトをフィーチャーし、新たな産業の最前線で育まれる兆しを追う。

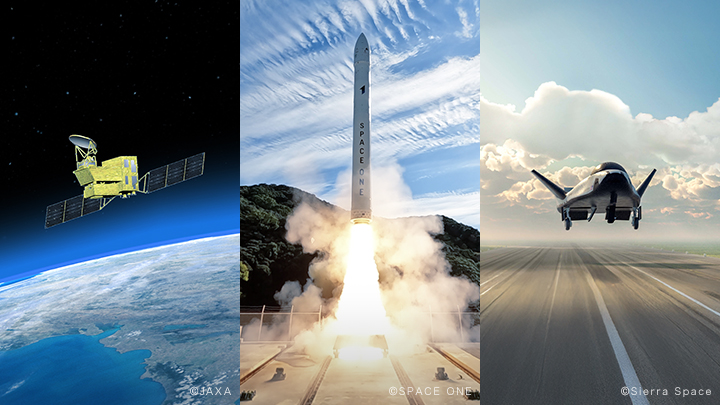

2025年2月5日、内閣府主催の「第7回日本オープンイノベーション大賞」が発表され、大分県を拠点とする宇宙産業創造のプロジェクトが選考委員会特別賞を受賞した。この賞は、産官学の連携による優れたイノベーションを表彰するもので、宇宙往還機「ドリームチェイサー」の受け入れを軸にした産業エコシステムの構築が高く評価されたものだ。

宇宙産業と聞くと、NASAやJAXAといった巨大機関を思い浮かべるかもしれない。しかし今、大分空港を中心に、業種の垣根を越えたプロフェッショナルたちがさまざまな立場や役割でプロジェクトに関わり、新たな宇宙産業の創出を共に目指している。

今、人類は、第二のマシン・エイジを迎えている。第一のマシン・エイジの花盛りは1920年代。蒸気機関車が街と街を結び、馬車に代わって自動車が普及、そして飛行機産業が発展した。当時から100年が過ぎた現在、人類はインターネットやAIという武器までも手に入れ、宇宙産業が発展の一途にある。第二のマシン・エイジにおいて特筆すべきは、人間の創造性とテクノロジーの融合が生み出す新たな価値だ。そして第二のマシン・エイジに現れた共創者の群像は、人と人との共創をも拡張している。今、まさに、日本の大分県で新たな可能性が生まれる共創が始まっている。

宇宙往還機の着陸を起点に、県の産業・観光・教育を変える

2022年2月、大分県は米シエラ・スペース社および兼松(シエラ・スペース社との業務提携によって国内企業に宇宙事業の開発を推進している商社)とパートナーシップ契約を結んだ。

「シエラ・スペース社は、宇宙往還機『ドリームチェイサー』で国際宇宙ステーション(ISS)に滞在者の水や食料、さまざまな実験資材といった貨物を運ぶ準備を進めています。また、米国の宇宙開発スタートアップ『ブルーオリジン』などと組み、民間の商用宇宙ステーション開発も行っています。大分県は、ISSや民間の宇宙ステーションから地球に戻ってくる往還機の着陸拠点として大分空港(同県国東市)を活用していただきたいと考え、同社とのパートナーシップを決めました」

契約の概要を説明してくれたのは、大分県商工観光労働部 先端技術挑戦課 宇宙開発振興班で主任を務める守光 正だ。宇宙港(スペースポート)としても機能することによって、大分空港はアジアにおける「宇宙ビジネスの中核拠点」になるのだという。そのメリットは極めて大きい。

「それは、地域経済の構造が新しく生まれ変わっていくことを意味します。宇宙産業を支えるために産業集積が進み、周辺エリアの幅広い産業技術が先端化していくでしょう。また、既存の産業が進化・発展するだけでなく、新たなビジネスが創出されるという期待値も高まります。衛星データを活用した新たな製品やサービスを開発していただくために、大分県では県内の事業者に向けてセミナーを開催するといった支援策をスタートさせています」

宇宙往還機はまだ大分空港に降り立っていないが、すでに大分産の物品は宇宙に飛び立っている。例えば、活版印刷の型を製作している事業会社などがチームを組んでひとつのプレートをつくり、ISSにおいて「宇宙空間での曝露実験」を長期にわたって繰り広げ、自分たちの技術が宇宙で通用するかを試したという。これは、大分空港の宇宙港プロジェクトを知った県内の非宇宙産業による取り組みである。

2つの国立公園と3つの国定公園がある大分県は、これまでに「日本一の源泉数と湧出量を誇る『おんせん県』」としてPRを図ってきた。そこに「宇宙港」という新たな魅力が加わることで、これまでにはなかった斬新な観光プログラムの創出も期待できる。実際に大分県では「宇宙ノオンセン県オオイタ」という新たなキャッチフレーズも誕生、企画に賛同する企業を中心に宇宙を絡めたキャンペーンが始動している。

さらに言えば、宇宙は教育においても画期的なプログラムをもたらす。

「24年度には大分空港が立地する国東市の国東高校に『SPACEコース』が新設されました。今、地元の子どもたちの未来に『宇宙』という新たな可能性が加わっているのです」

宇宙往還機が降り立つ空港を地元に抱えるということは、新たな産業や観光や教育が生み出されるということでもある。すなわち、地元に新たな夢が創出されるということだ。

現役世代、さらには次代を担う世代にまで夢を与えることができなければ、社会や経済に活力は生まれない。「自分は希望の大地に生きている」という実感——。そうした目には見えない心の浮揚力こそが、未来に向けて企業や地域や国家が繁栄していくための動力になるのだ。今、その「繁栄の動力」を活性化させるエコシステム(共創の輪)が大分空港を中心にして生まれている。

日本航空も加わり、共創の小宇宙を形成

シエラ・スペース社の宇宙往還機「ドリームチェイサー」は、ロケットによって垂直に宇宙空間に打ち上げられ、帰還する際には空港の滑走路を使って地上に降り立つ。大分空港が宇宙港としての機能を果たすためには、滑走路を使った着陸のオペレーションを万全にこなすことのできる事業者の存在が不可欠となる。大分空港において、そのオペレーションを担うべく共創に参画しているのが、日本の航空会社としては最も長い歴史を持つ日本航空だ。

「22年12月、日本航空は大分空港とシエラ・スペース社を中心にしたパートナーシップに参加しました。この取り組みが日本航空による宇宙ステーション輸送事業への本格参入第一弾になります」

日本航空 事業開発部 宇宙グループ 主任・宇宙事業スペシャリストの葉柴隆斗は、北海道大学大学院で宇宙理学を専攻しながら、JAXAの宇宙科学研究所で研究開発に従事してきた。まさに、宇宙のスペシャリストだ。航空会社が宇宙事業に参入する時代を見据えて日本航空に入社し、24年新設の宇宙事業専任組織「事業開発部宇宙グループ」に異動した。大分空港との取り組みは、日本航空が宇宙事業専任組織を起動させる前から始まっていた肝いり案件だ。

「22年2月に大分県、シエラ・スペース、兼松という枠組みでスタートした共創の輪は現在、日本航空、三菱UFJ銀行、東京海上日動火災保険、スペースポートジャパンを加えた大きな体系にまで発展しています。共創発足からちょうど3年となる25年2月、私たちは第7回日本オープンイノベーション大賞で『日本と地球低軌道を繋ぐエコシステム構築 -宇宙往還機Dream Chaser®の大分空港着陸に向けて-』と題してプレゼンテーションを行い、『選考委員会特別賞』を受賞しました。日本の官民金の多様なプレイヤーが連携し、海外の事業会社と共に、国際的な枠組みのなかで、グローバルかつグローカルな視点を有して共創を推進しているところが評価されたのだと感じています」

一人あるいは一社でできることは限られている。しかし、共創の円陣を組めば、不可能も可能になる。今、まさに日本の宇宙産業界では、各地においてさまざまな共創プロジェクトが進行している。そのなかでも、宇宙往還機「ドリームチェイサー」の大分空港着陸プロジェクトほど多様で特色のあるメンバーが集結している事例は珍しい。

「日本航空は、これまでの航空運送事業を通じて培われた知見やアセットを最大限に活用しながら、宇宙往還機『ドリームチェイサー』を大分空港に迎え入れるという新たなミッションの成功に向けて着々と準備を進めています。また、観光や教育といった分野も含めて空港の外部にもポジティブなインパクトを波及させるべく、日本航空は大分県と包括連携協定を結び、さまざまな取り組みをスタートさせています。現状においてドリームチェイサープロジェクトは7つの組織による共創となっています。『着陸ミッションの成功』から『宇宙港周辺経済の構築』に至るまで、あらゆるプロセスにおいて安心感をもたらすためには東京海上日動火災保険のようなプロフェッショナルの存在も欠かせません。さらには、日本にいち早くスペースポートを開港すべく、これまでにも国内外の関連企業や団体、政府機関などと連携してきた一般社団法人・スペースポートジャパンの存在も大変に力強いものとなっています。今、個々の総力を結集させた新たなパワーが、日本の宇宙産業をネクストステージに運ぼうとしているのです」

この共創によって形成される集合知の深さや広さは、計り知れない。今、多様な業種におけるプロフェッショナル中のプロフェッショナルが集まり、壮大なストーリーが紡ぎ出されているのだ。

MUFGが宇宙産業を通じて、真に支えているものとは

今、その壮大なストーリーのなかで大きな恒星として輝こうとしているのが、MUFGである。MUFGは、23年9月に「宇宙領域における事業共創投資の第三弾」としてシエラ・スペース社への出資を決行した。

「MUFGには強い想いがあります。『宇宙ステーションと日本を接続させたい』という想いです。現在稼働中の国際宇宙ステーション(ISS)は、30年に退役する予定です。その後は、民間の宇宙ステーションがワークする時代へと突入します。現在のISSには運営国として日本も関わっているので、内部には『きぼう』という実験施設があり、日本独自の研究や実験の場として活用されています。MUFGは、このような宇宙ステーションを『革新的な技術開発を支えるプラットフォーム』ととらえています。ISSの退役を迎える2030年以降も、日本が引き続き自由に実験を行い、その成果を国内経済へ還元できる環境を確保することが重要です。さらに、宇宙での研究や技術開発を行える国は限られており、こうした貴重な機会をもち続けることこそが、日本の未来を支える大きな財産となります。つまり、宇宙往還機や宇宙ステーションを開発中の米シエラ・スペース社とは、まさに国策レベルの最重要度でつながり、共創していく必要があるのです。シエラ・スペース社に出資してエコシステムの輪に加わったMUFGは、すでに同社の顧客候補となる宇宙空間での実験を志向する日本の企業にお声がけを開始しています」

そのように熱心に語る稲葉祐太は、MUFGのサステナブルビジネス部宇宙イノベーション室に籍を置いている。22年4月から24年3月までは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の新事業促進部に出向し、非宇宙企業に対する宇宙ビジネスの案内、JAXAベンチャー制度の企画・運営/成長支援などに従事してきた。彼もまた、宇宙のスペシャリストである。

宇宙ステーション内に設けられる微小重力の実験空間は、新素材の研究、創薬、人工臓器の開発、半導体の刷新など、さまざまなトライアルができる貴重な場所であるという。宇宙ステーションにアクセスできなくなるということは、日本の企業や研究機関が最先端のR&D空間を失ってしまうことに他ならない。

「また、『ドリームチェイサー』が大分空港に降り立つということは、宇宙で行われた最先端の実験成果も大分に降り立つということです。宇宙で行われた実験成果を持ち込むラボが必要になったり、新しいビジネスチャンスが創出されたりと、地元への波及効果も実に大きなものになるでしょう。大分県のみならず、九州全域、ひいては日本全国に及ぼす影響も多大であると考えています」

MUFGは、「ドリームチェイサー」が大分空港に降り立った際の「宇宙産業」と「非宇宙産業」への経済的な波及効果について、2040年に日本全国で約3,500憶円、大分県内で約350億円と試算している。この数字を示しながら、宇宙往還機受け入れの機運やモメンタムを醸成し、来たるべきランディングミッションの成功に備えているのだ。

「ドリームチェイサー」は、27年以降に大分空港に降り立つ計画だという。そして、早ければ、30年頃からシエラ・スペース社による民間宇宙ステーションが稼働する。

*

宇宙往還機は、単なる技術の結晶ではなく、人間の関与によってその価値が生まれる。機体の調達や各所のメンテナンス部品の確保といったハード面だけでなく、安全性を支える保険や規制、地域との連携、安心・安全なポート運営といったソフト面も含め、全体のシステムが確立されることではじめて、宇宙と地球を結ぶ新たな産業として機能する。

技術だけでは未来はつくれない。それを生かし、社会に根付かせ、新たな価値を生み出すのは人間の役割であり、異なる分野のプロフェッショナルたちの共創によって、宇宙産業の新たな地平は開かれていく。

本連載では全3回の具体的な事例紹介により、その取り組みがもたらす価値と波及効果を伝えてきた。MUFGは単に宇宙産業を支えているのではない。それを実装し、宇宙をすべての人々の暮らしに欠かせない身近な存在へと変えていく――その実現に向けて、MUFGは挑戦を続けている。

もりみつ・ただし◎愛媛大学法文学部人文学科大学院で英語学の修士号を取得。2014年4月、大分県国東市役所に入所。20年4月に大分県が人工衛星打ち上げ企業の米ヴァージン・オービット社と「ロケットの水平型打ち上げの拠点として大分空港を活用する」ためにアジア初のパートナーシップ契約を結んだことを契機に、同年10月から大分県庁に出向。

はしば・りゅうと◎北海道大学大学院で宇宙理学を専攻。大学院に所属しながら、JAXAの宇宙科学研究所で電離圏イオンドリフト速度測定器の開発などに従事してきた。修士号を取得後、日本航空に入社。国内線および長距離国際線の運航管理補助業務に従事した後、社内公募を経て2023年から新規事業開発業務に従事。24年に新設された宇宙事業専任組織「事業開発部 宇宙グループ」に異動。

いなば・ゆうた◎一橋大学社会学部を卒業後の2014年、三菱東京UFJ銀行(現・三菱UFJ銀行)に入行。法人営業部門にてオーナー企業から上場大企業まで幅広い業界の法人営業を経験。さらには、グループの証券会社にてM&Aファイナンスやストラクチャードファイナンスなどに従事。22年4月から24年3月までは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の新事業促進部に出向。