電波望遠鏡は口径が大きいほど感度が高まるが、小口径の電波望遠鏡の取得データを合成すれば同じ感度が得られ、建設コストも抑えられる。直径6.1mのアンテナ42基で運用されるATAは、そうしたシステムの先駆けといえ、当初は350基の設置が予定された。後年、その計画は縮小されたが、現状の42基が発揮するスペックは極めて高く、広い周波数帯(約1~14GHz、4オクターブ以上)をカバーするとともに、その観測領域はSETI研究所が併用する「超大型干渉電波望遠鏡群」(米ニューメキシコ州)の17倍広い。今回、42基のアンテナに実装されるエヌビディアの「IGX Thor」は、光ファイバーケーブルを介して中央のデータ処理室と結ばれるが、その解析速度が圧倒的に高速化されることで、これまで不可能だった観測プログラムが可能になる。

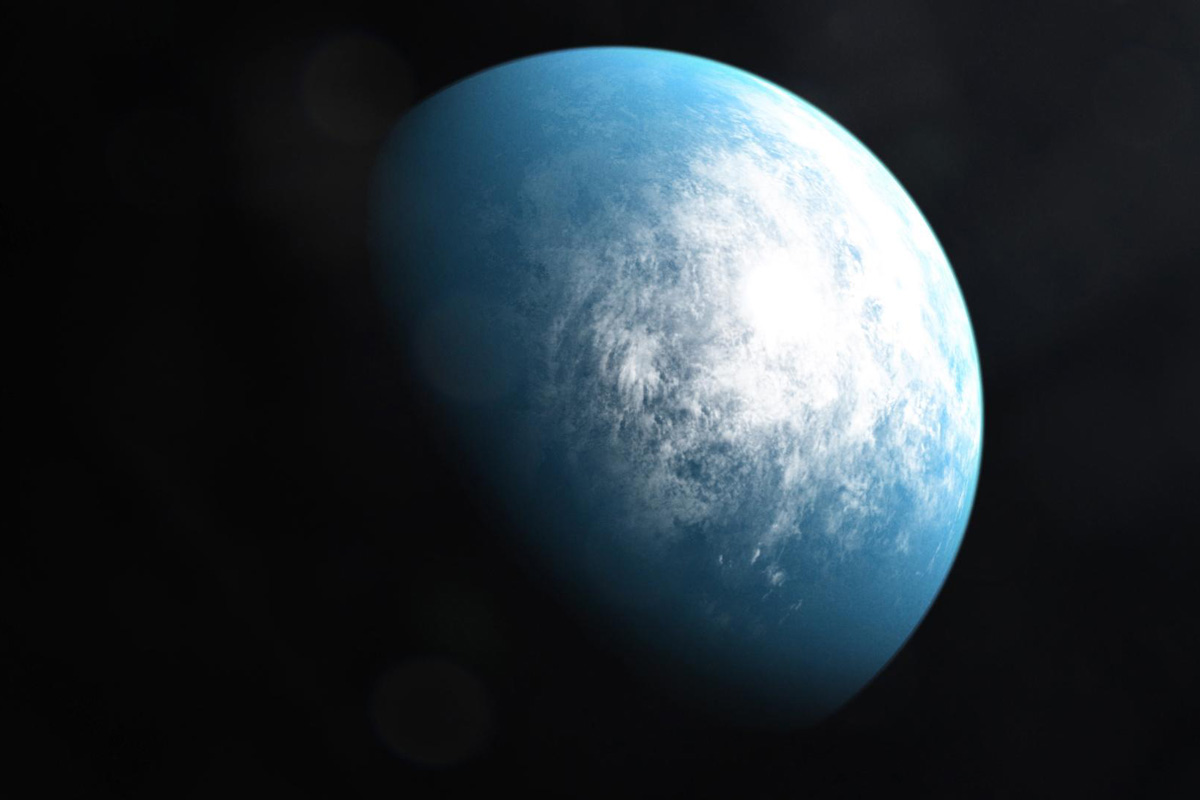

ATAでは、太陽系の外側に存在する惑星「系外惑星」を主な観測対象としている。NASAは9月17日、これまでに発見された系外惑星が6000に達したと発表したが、そのうちの約3500(58%)が太陽系から1000光年以内にあり、SETI研究所はそれらを主な観測目標とする。

恒星からの近すぎる系外惑星は暑すぎ、遠すぎれば凍ってしまう。しかし、恒星から適度な距離にある系外惑星には液体の水が存在し、生命が誕生する環境が整っている可能性がある。そうした領域を「ハビタブルゾーン」(居住可能な領域)という。ATAではその領域にある系外惑星から発せられる潜在的なビーコン(信号)を集中的に観測し、特に恒星の密度が最も高い天の川銀河の中心付近にアンテナを向ける。

この取り組みは、過去にNASAが実施したフェニックス計画(1995~2004年)を引き継いでいる。

また、SETI研究所は11月5日、高速電波バースト(FRB)の検出にもエヌビディアのシステムを取り入れることを発表した。高速電波バーストとは宇宙から届く極めて強力な電波信号で、持続時間はわずかミリ秒(1000分の1秒)単位、強度は太陽が数日かけて放出するエネルギーに匹敵する。その発生源はいまだ解明されておらず、中性子星の一種である「マグネター」や、ブラックホールの合体、活動銀河核などが候補に挙げられている。

この謎の天文現象の観測のためにアレン望遠鏡アレイには、エヌビディアのエッジAIプラットフォーム「Holoscan」が投入される。このAIシステムでは入力された信号を従来の600倍の速度、リアルタイムの160倍の速度で処理することが可能であり、同時に観測精度を7%向上し、誤検出を10分の1に低減する。この超高精度なシステムによって高速電波バーストの予測不能な信号パターンを即時的に捕えるとともに、地球外文明からの潜在的な信号を識別するためにも活用するという。