以下、ニューヨーク・ブルックリン在住の作家、新元良一氏にご寄稿いただいた。

本人スピーチ「日本の顔が見えない状況に危機感」

年の瀬も迫る12月、買い物客、訪問客で賑わうマンハッタンのタイムズ・スクウェアから1ブロック先のタウン・ホールで、「Murakami Mixtape(ムラカミ・ミックステープ)」と題された催しが行われた。本好きのニューヨーカーなら、ムラカミと聞くと村上春樹氏だと見当がつく。春樹ファンのニューヨーカーなら、ミックステープと聞くと彼がこよなく愛するジャズや小説に登場する音楽を想像したくなる、そんなイヴェントであった。

この行事の主たる目的は、日米交流における村上氏の長年の功績に対して、非営利団体ジャパン・ソサエティがその栄誉を讃えることにあった。東京大学名誉教授でアメリカ文学研究者・翻訳家、村上氏との対話集『本当の翻訳の話をしよう』(新潮社刊)もある柴田元幸氏、国際的に名の知れたジャズ・ミュージシャン、ジェイソン・モラン氏、日本文学に造形が深い作家でエディターのローランド・ケルツ氏もともに祝った。

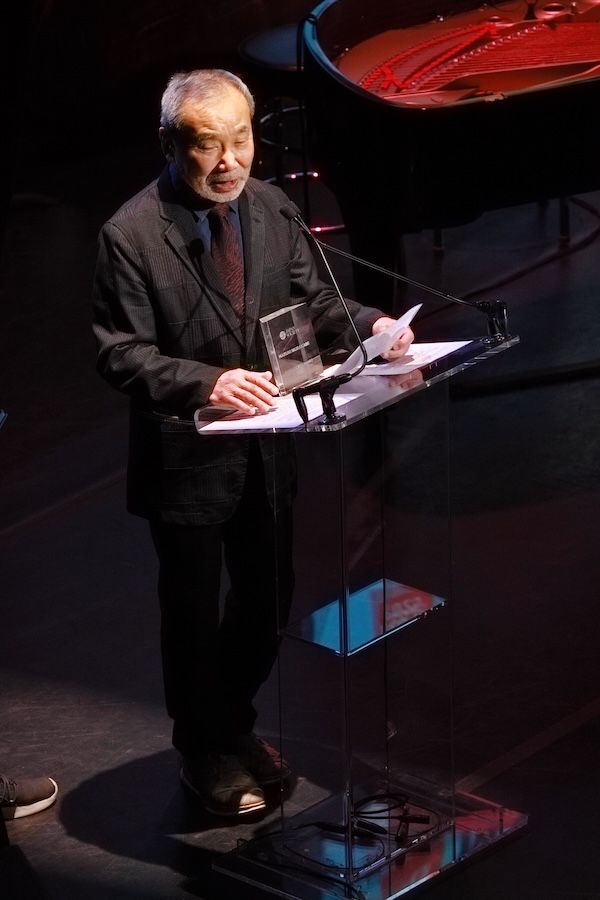

ステージに立ち、「ジャパン・ソサエティ」賞を授与された村上氏はマイクの前に進み、かつて自身がアメリカで暮らした、1990年代の日本の状況について語った。

30年前のアメリカは、家電や自動車など日本企業の製品が、次々と市場へ送り込まれ、一般市民に広く行き渡り愛用される時代だった。これに比較すると、日本からの文化はさほど浸透していない。日本の「顔」が見えない状況に作家として危機感をもった、と村上氏は当時を振り返った。

短編「1963/1982年のイパネマの娘」も

村上氏のスピーチ、同賞の授与とも、客席から見てステージの左側で行われた。イベント全体がセレモニーで終始するなら、スピーチも授与も舞台中央で執り行われるのだろうが、そこにはすでに式典後の演目に向けた「セット」が設けられていた。

スチールが手前にある長いカウンター、その上には日本製のウィスキーの瓶が並んで、一見しバーの風景を想起させる。そこへつかつかと登場した人影が、無造作にカウンター近くに置かれたラジオらしき音響装置にふれる。

すると、どこからともなく軽快なリズムに乗ったメロディが流れた。誰もが知るボサノバの名曲<イパネマの娘>の音色が会場に響いたところで、その人影━━冒頭で紹介したイベントの共演者のひとり、柴田元幸氏は、一言も声を発することなく舞台の袖口へとさがった。

後を引き継ぐようにステージに現れたのが、ジェイソン・モラン氏だ。世代を代表するジャズ・ミュージシャンである彼はピアノの前に腰を下ろし、<イパネマの娘>の旋律に合わせ鍵盤に指を走らせた。

モラン氏に導かれて、現代ジャズ・シーンで注目の若手トランペッター、アンブローズ・アキンムシーレほかのミュージシャンが演奏に加わった。気づくと、彼らの背後の大きなスクリーンには村上作品の短編小説「1963/1982年のイパネマの娘」の英語タイトルが浮かんでいて、柴田氏が作家のローランド・ケルツとともに再登場し、本作を日本語、英語と交互に朗読をはじめた。

演奏と日英の朗読、このコンビーネーションが基本的なプログラム構成であった。音楽はビートルズやボブ・ディランの曲と並行して、村上氏が愛聴してきたセロニアス・モンクを筆頭に、ジャズのスタンダードと呼ばれる楽曲が、同様にモンクを敬愛するモラン氏率いるミュージシャンたちにより奏でられていった。

伴奏を従えた朗読は、フィクション以外のエッセイ、中にはアメリカでは未発表の作品も取り上げられ、観客を喜ばせていた。春樹ファンの間でよく知られる、神宮球場のヤクルトの試合観戦をする外野席で、村上氏が小説家になることを決心したときのこと、まだニューヨークに来る前にこの大都会への思いをめぐらしたこと、といった文章が披露された。