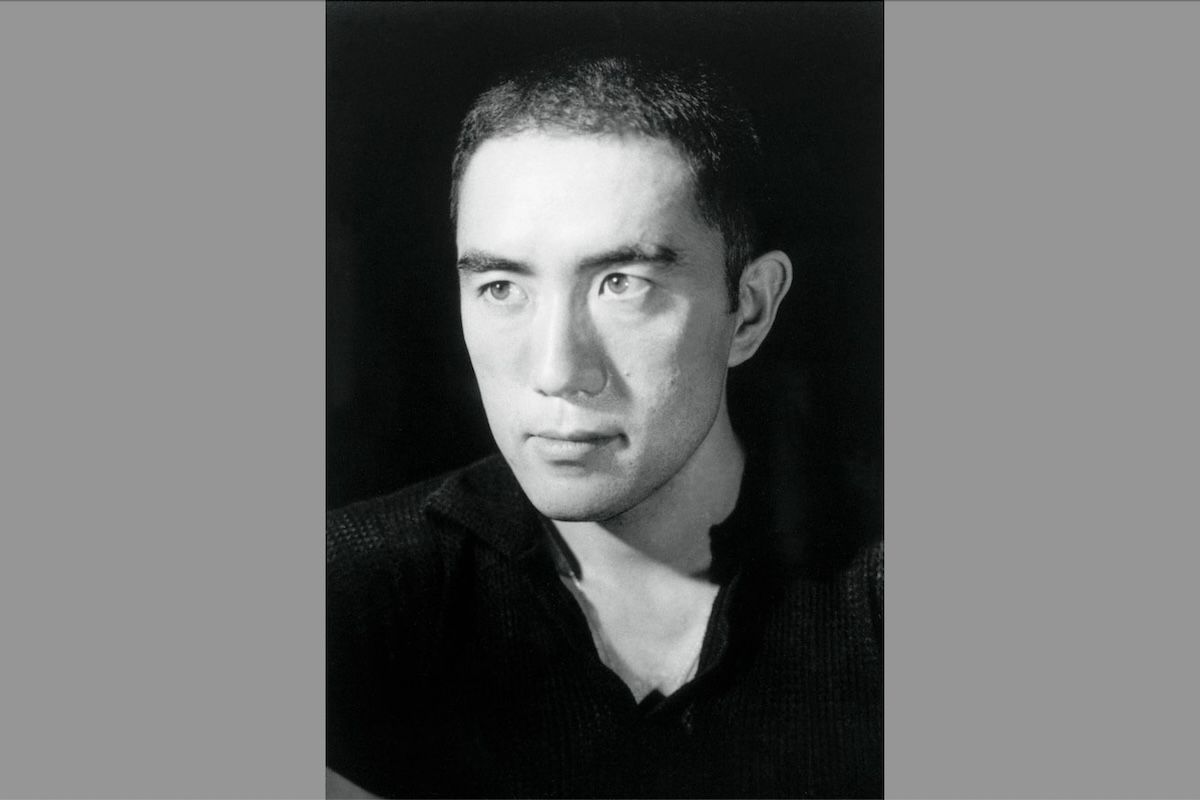

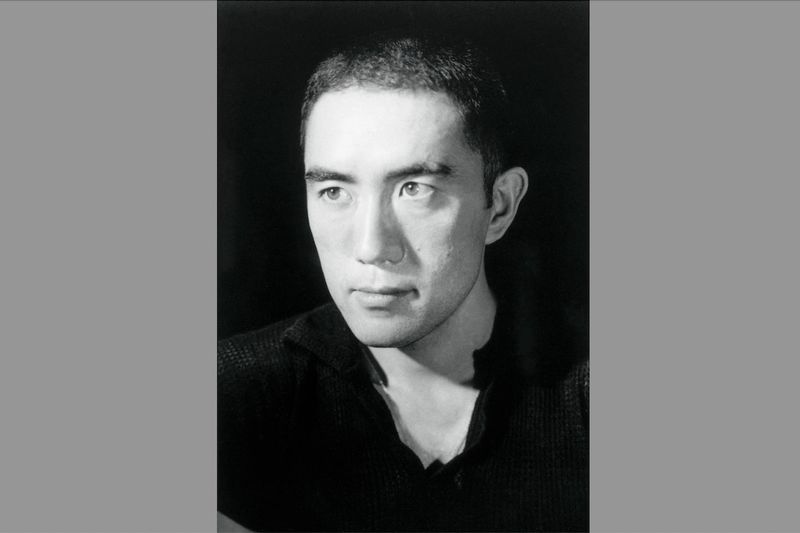

昭和百年━━。大正14(1925)年生まれの作家三島由紀夫は、年齢がそのまま昭和の年号と一致した。彼は戦後の時代を嫌悪して生きた。ノーベル文学賞候補になりながら、最期は政治的行動に訴え、昭和45(1970)年11月25日、その肉体をみずからの手で葬った。三島生誕百年にあたり、ペン(文)と剣(武)、そして両者を統合する海(母)をキーワードとして、戦後を否定した三島の深層心理に迫ってみたい。

「その時」北野武氏は偶然、タクシー運転で自決現場市ヶ谷に向かっていた

個人的なことから書き始める。

昭和45(1970)年、私は小学3年生だった。その年の夏休み、家族で大阪万博(EXPO’70)に出かけた。アメリカ合衆国館展示の「月の石」を前にして想像の眼を宇宙に向けた。だが数か月後、東京・市ヶ谷の陸上自衛隊駐屯地で三島由紀夫が割腹自殺を遂げたニュースは記憶に残っていない。

当時23歳のビートたけしこと北野武氏は、事件の時刻にアルバイトのタクシー運転手をしていて、市ヶ谷に向かっていたという。元外務省官僚で文筆家の佐藤優氏は事件後、小学4年の同級生と「切腹ごっこ」をして教師にひどく叱られた。

三島由紀夫の存在を知ったのは中学になってからだった。

三島事件の2年後にガス自殺したノーベル賞作家川端康成の随筆を国語教科書で読み、「こんな美しい文章を書く文豪がなぜ」と不思議だった。その後どこかで、川端に小説を激賞された三島も同賞候補に挙がっていたのを知った。

しかし、肝心の三島の文章は小説にせよ戯曲にせよ、中学教科書に載るには難解に過ぎた。初めて『金閣寺』を読んだのは大学に入ってから。三島由紀夫は文学に美学の華を咲かせた天才、という印象を持った。

三島の死から14年後。新聞記者として働き出した私にとって、三島の存在は「文武両道」の文(小説、戯曲、評論)から武(ボディビル、剣道、ボクシングに自衛隊体験、「楯の会」)に転じた謎の人のまま、取材で多忙な日々の隅っこに放置されていた。

その陰に光の当たった時期が、偶然にも「昭和の終わり」だった。

昭和62(1987)年、天皇が「腸のご病気」となり、私は宮内庁担当を命じられた。代替わりの「Xデー」をにらみつつ、皇嗣浩宮(当時)のお妃候補取材に明け暮れていたある日、先輩記者の水野和伸さんから、小出君は三島由紀夫を読むかい?と訊かれた。

三島が天皇主義者だから宮内庁勤務のいま、話題にされたのかと感じた私は「『金閣寺』くらいですかね」と答えた。すると、「遺作の『豊饒の海』を読んでいるのだけど、この小説はすごい。君もぜひ読むべきだ」と強く勧められた。

『豊饒の海』は四部構成の長編。古典に範をとりながら、仏教の唯識論を下敷きとした輪廻転生の物語だ。合計で文庫本1000頁を超える大作を読む余裕は、入社数年目の私にはなかった。目を通せたのは記者生活7年で辞めて医者になり、三島の享年を越えてからのことだった。