展覧会、芸術祭、フェア、オークションなど多彩な話題が飛び交うアートの世界。この連載では、毎月「数字」を切り口に知られざるアートな話をお届けしていく。国際芸術祭とは、自分が知る世界がいかに小さいかを知る絶好の機会かもしれない。

「パレスチナが自由になるまで、私たちは誰も自由ではない」。9月12日、国際芸術祭「あいち2025」のオープニングセレモニーでフール・アル・カシミ芸術監督がそう挨拶を締めくくると、会場には拍手喝采が起こった。

2010年から3年おきに開催される本芸術祭。6回目の今回は、愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかの3カ所を会場に展開される。

アラブ首長国連邦を拠点とするアル・カシミは、初の外国人芸術監督。22カ国から62組という参加アーティストの数は過去の「あいち」よりコンパクトではあるが、“アートワールドをつくってきた”欧米圏の作家が少ないのが特徴だ。

終結しない紛争においてパレスチナ擁護のスタンスが特に欧米ではタブーとされるなか、アジア、中東、アフリカ、中南米のアーティストが多く、また戦地から離れた日本だからこそ、冒頭のシーンが成立したのだろう。

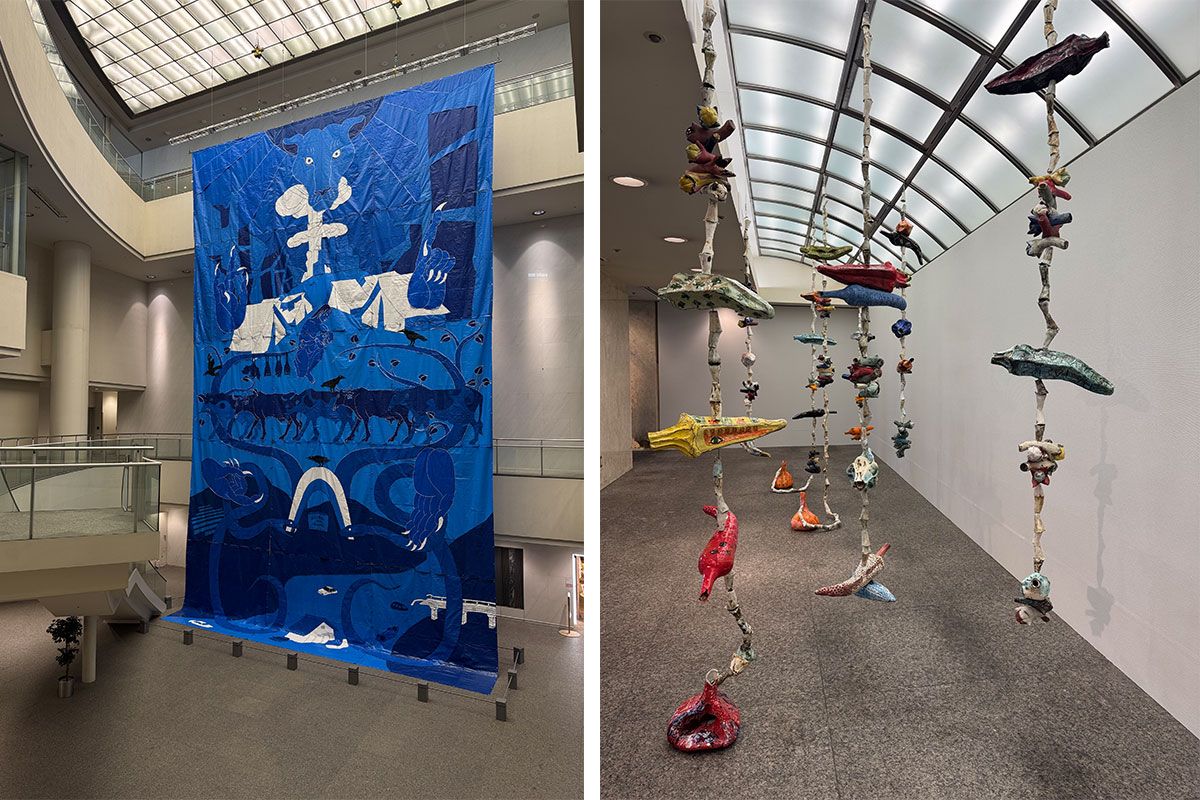

正直、見て美しい類のアートというより、重く、考えさせられるものが多い。例えば、パレスチナ生まれのミルナ・バーミアの「サワー・コード」は、唐辛子やニンニクを模した陶器を天日干しのように吊るしたもので、魔除けも連想させるそのオブジェには、虐殺を目撃する大きな目や詩が描かれている。

久保廣子はブルーシートという身近で工業的な素材を用いたタペストリーで「戦争と災害」を、是恒さくらは2頭のクジラのインスタレーションで愛知や人類と捕鯨の歴史を表現した。