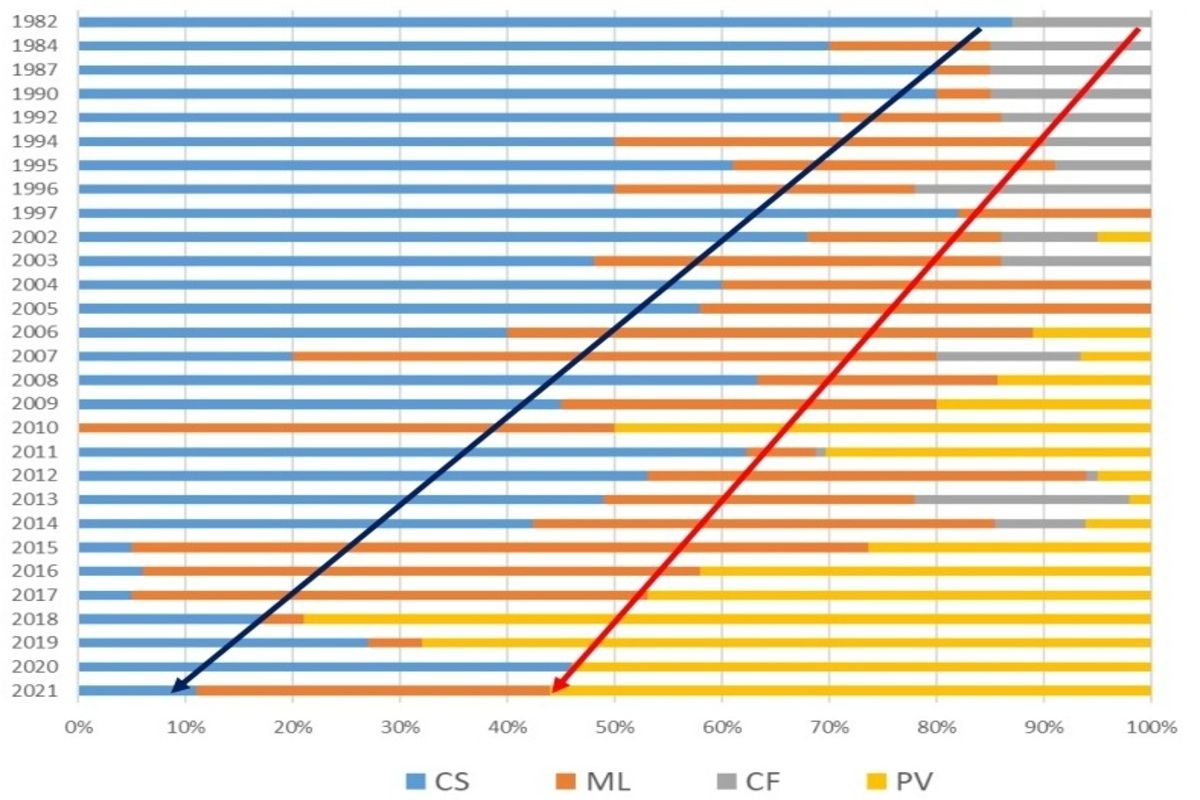

わかりやすいのが、サントリーのフラッグシップである「登美 赤」のブレンド比率の推移だ。

グラフを見ると、この約40年間でカベルネの比率が下がり、プティ・ヴェルドが増加。現行ヴィンテージの2021年では、プティ・ヴェルドが56%を占める。「気候変動に対応しながら、より良いワインを求めてきた」証なのだ。

さらに赤ワインでは、ビジュノワール、ソワノワールといった日本独自の交配品種にも期待が寄せられている。暑さに強く温暖化に対応できる品種として山梨県が独自開発したのがソワノワール。メルシャンでは、今年の4月に山梨県の城の平圃場に400本植樹し、2028年を目標にワインの完成を目指す。今年試験的に3本植樹し、初めて果実を収穫した三養醸造では、「ブドウの試食段階では、世界的な品種と比較しても負けていない。本気ですごいかもしれない」と驚きの声が上がっている。

世界の声に応えられるか

猛暑日の甲府で感じたのは、日本ワイン業界が直面する現実の厳しさと、それに立ち向かう造り手たちの創意工夫だった。しかし過去を振り返ると、「困難な土地でのワイン造りへの挑戦」という意味では、日本の造り手たちは150年以上前から取り組んできた。

日本は、何もしなければ、決してワイン栽培に向いているとはいえない土地だ。一房一房、傘紙でブドウを包む「傘かけ」に海外からの来客が一様に驚くように、困難な土地だからこそ生み出された日本ならではの丁寧な仕事と創意工夫は、ブドウ畑とワイナリーの現場に息づいている。

今年4月にはワインの女王ジャンシス・ロビンソンが来日し、日本ワインを高く評価したことは記憶に新しいが、実際、筆者の周りでも海外のワイン関係者の日本ワインへの熱い視線を感じる。一方で、市場の人気の偏りや、少なすぎる生産量、品質のばらつきや価格の競争力など、さまざまな課題も否めない。日本ワインがガラパゴスで終わるのか、世界のステージへと歩を進めるのか、私たちはいま転換点にいるのかもしれない。