続いて1995年には、恒星「ペガスス座51番星」を公転する惑星が発見された。ペガスス座51番星は太陽に似た恒星(主系列星)であり、その直径は太陽の1.3倍、質量は1.1倍。そのすぐ近くを木星に似た惑星「ペガスス座51番星b」が公転していた。主星からのその距離は、太陽と水星の距離のわずか6分の1(778万km、0.05au)。この惑星にとっては1年が4.2日(公転周期)しかなく、表面温度が極端に熱いため、「ホット・ジュピター」とも呼ばれている。主系列星に属する系外惑星の発見は、太陽系惑星の比較対象となることからとくに重要なものとされ、これを発見したジュネーブ天文台のミシェル・マイヨールとディディエ・ケローは、2019年にノーベル賞を受賞している。

系外惑星の見つけ方

自ら光を発しない暗い系外惑星を、彼らはどのように観測し、発見したのか?

1992年にパルサー「リッチ」に属する系外惑星が発見された際には、電波パルスが到達するタイミングの微妙な変動を測定する「パルサータイミング法」という観測方法が用いられたが、これは特殊な例といえる。

1995年に行われた「ペガスス座51番星」の観測では、より一般的な「ドップラー法」(視線速度法)が使用された。主星である恒星は、周りを惑星が公転することでその重力の影響を受け、恒星自体が小さく公転するが、そのふらつきを検出するのだ。そうした恒星は観測者から見て、わずかに近づいたり遠ざかったりする。その光の変位(ドップラー)を測定することで惑星の有無や質量が予想できる。

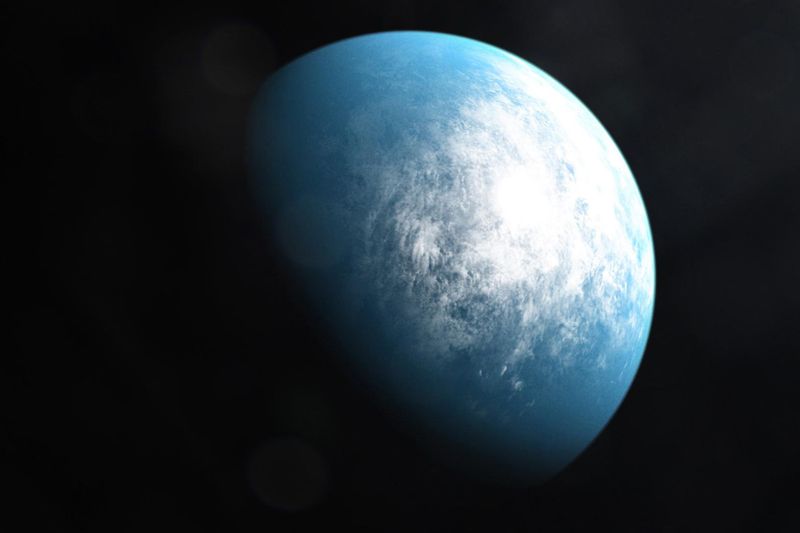

2000年代に入ると、「トランジット法」によって、系外惑星の発見件数が激増した。軌道上を航行するESA(欧州宇宙機関)やNASAの宇宙望遠鏡に採用されたこの観測法では、主星となる恒星の手前を惑星が通過(トランジット)する際に、わずかに減衰する恒星の明るさを観測する。その減衰の程度によって惑星の大きさなどを測定し、周期タイミングによって惑星の軌道半径などを推測するのだ。恒星に近すぎる惑星は温度が高くて生物は住めず、遠すぎればすべてが凍ってしまう。しかし、恒星からの距離が適度な領域「ハビタブル・ゾーン」(居住可能な領域)にある惑星には、地表に液体の水があり、生物がいる可能性がある。