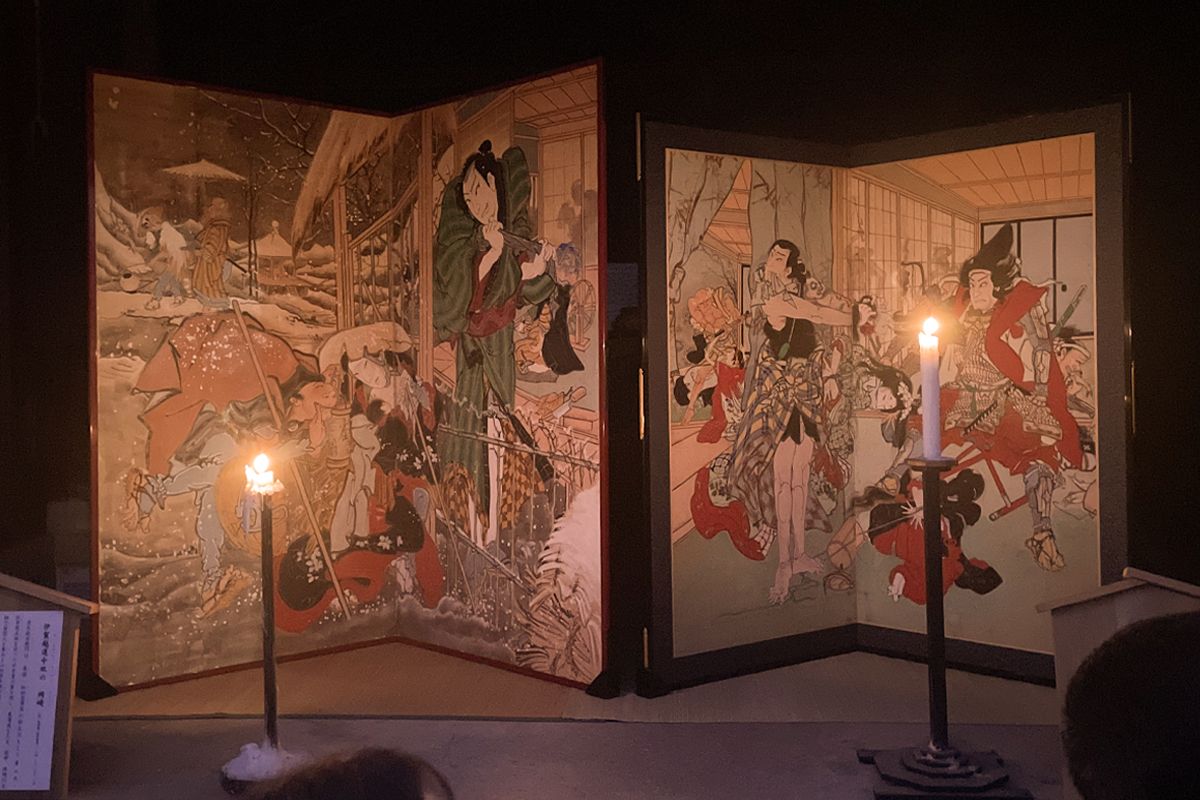

土佐赤岡絵金祭りでは、各屏風絵の前に集った観客に向けて、地元有志の若者だろうか、さながら講談師のごとく絵についての語りを聞かせてくれる。

祭りの喧騒のなか耳をかたむけていると、ときおり湿り気のある海風が頬をなでる。百匁蝋燭は生き物のように変幻自在に形を変えながら、屏風絵と屏風絵を覗き込む観客の双方を照らしだす——そこには、かつてと変わらぬ時間がたゆたう——赤岡では、いまも絵金は生き続けている。

ふと、軒先の椅子に座って涼んでいる女性が目に入る。絵金の絵柄が装飾された団扇をゆらゆらと仰いでいた。話しかけてみると、その女性は代々絵金の屏風絵を受け継いできた家の方だという。

「私が子どもの頃はね、絵金さんの屏風絵はぽんと広間に置いてあったり、蔵にしまわれていたりしたものなのよ」そしてこう続けた。「だから、私にとっての絵金さんの絵の色は暗がりで見るものなの。こうして蝋燭の炎に照らされるとよい色でしょう?」

時刻はいつしか午後9時近くとなっていた。祭りの終わりが近づいているとのアナウンスが町内にこだまする。私は携帯を見やり現実に引き戻されると、次の電車は逃すまいと人の流れに混じり、潮の香りがする駅のほうへと急いだ。

*

私は冒頭で「この世に存在する美しいものをこの目で見てみたい」と書いた。しかし美しいものは決して美しいものだけでは成り立たない。絵金の絵には、見る人を喜ばせようとする粋なはからいが随所にあり、ときにユーモアもある。

歌舞伎や浄瑠璃、狂言の名シーンを描く絵金の屏風絵には、残酷な別れが描かれ、それぞれの苦悩があり、人の浅はかさ、人生の無情が描かれている。

義民伝承で知られる佐倉宗吾(惣五郎)が流す涙が血の色*1なのは、民衆の気持ちを代弁するからであり、腹から滴る血と臓物*2に鑑賞者がカタルシスを感じるのは、生きることの厳しさと悲しみ、そして喜び、すなわち“生きていること”そのものの証でもある。それは今も昔も変わらない。

9月10日にサントリー美術館で、東京では初の大規模な展覧会となる「幕末土佐の天才絵師 絵金」が開幕した*3。そう、知らなかったわけではない。わざわざ高知まで行かずとも東京でもよかったのだ。しかし私はどうしてもその前に一度、土佐の赤岡で、暗闇のなかで絵金の屏風絵と対峙してみたかったのだ。

もうすぐ東京で——あの絵金さんの絵と再会できるのを楽しみにしている。

*1 二曲一隻屏風『東山桜荘子 佐倉宗吾子別れ』

*2 二曲一隻屏風『双生隅田川 人買惣太自害』『絵本太功記 杉の森とりで』

*3 あべのハルカス美術館(2023)、鳥取県立博物館(2024)に続く巡回展。東京は2025年9月10日〜11月3日。