夜空で最も有名な恒星の1つであるオリオン座のベテルギウスは連星で、非常に接近している伴星を1つ持っていることが、最新の観測で明らかになった。これにより、2019年から2020年にかけて急激な減光現象が起きた理由を説明できるかもしれない。

太陽系から約640光年の距離にある赤色超巨星のベテルギウスは、その独特な色だけでなく、間もなく超新星として爆発する可能性のある、最も近くにある恒星の1つとしても知られている。

ベテルギウスの「大減光」

太陽の700倍ほどの大きさがあるベテルギウスは長年、天文学者を困惑させている。約400日と6年の2つの周期で明るさが変動するが、最近になって「大減光」現象を引き起こした。この減光は結局のところ、星から放出された塵(固体微粒子)の雲が原因だったとされている。

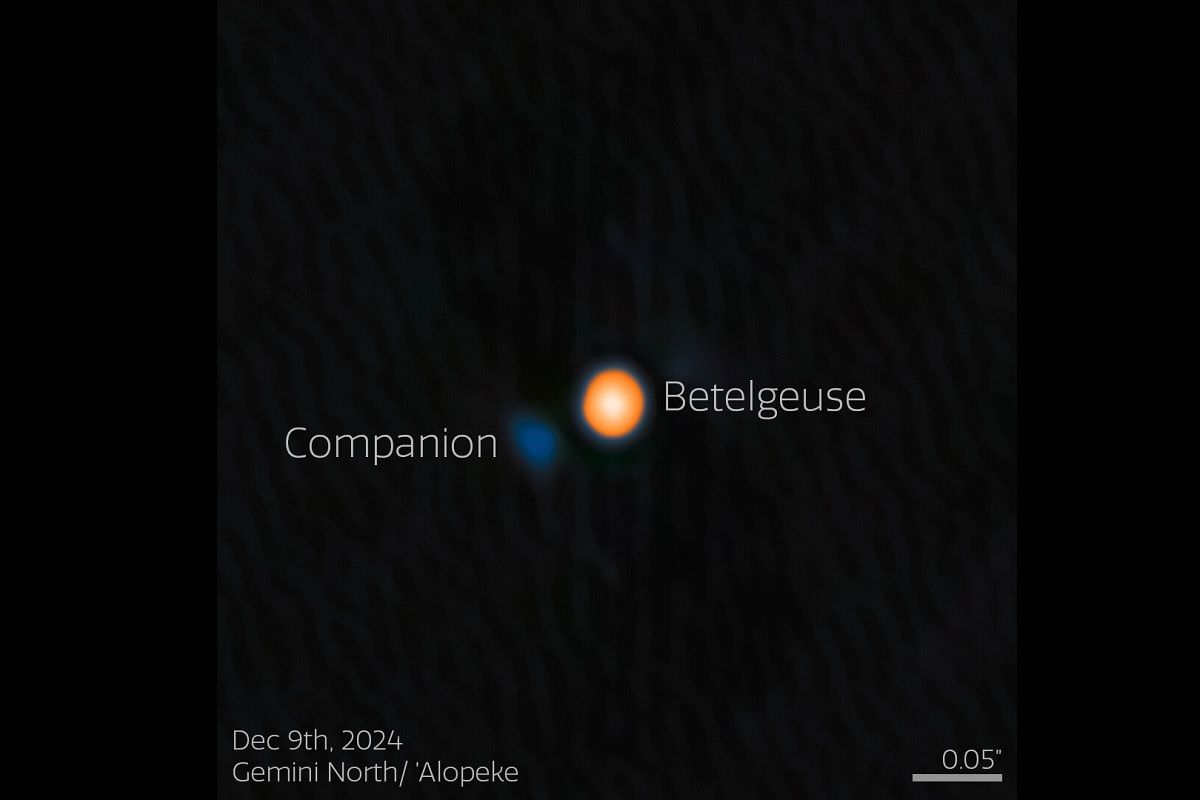

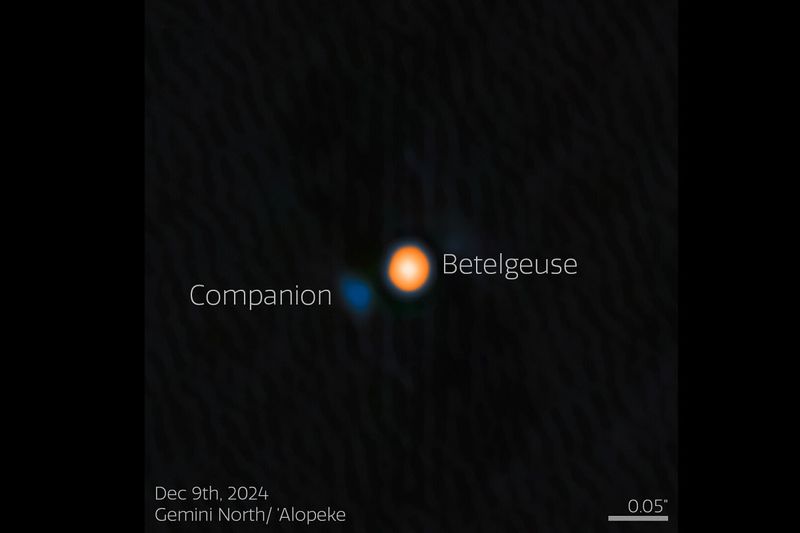

この現象は伴星によって引き起こされた可能性があるとする説が提唱されたが、米航空宇宙局(NASA)のハッブル宇宙望遠鏡(HST)やチャンドラX線衛星を用いた観測では、伴星を検出できなかった。しかし、NASAのエイムズ研究センターのシニア・リサーチ・サイエンティストを務めるスティーブ・ハウエルが率いる天体物理学者チームが行った今回の研究では、ハワイ島のマウナケア山頂にあるジェミニ北望遠鏡を用いてベテルギウスを観測した結果、伴星が見つかったのだ。今回の研究結果をまとめた論文は、天文学誌The Astrophysical Journal Lettersに掲載された。

「伴星」はどのようにして見つかったか

伴星は、ジェミニ北望遠鏡に搭載されたスペックル撮像装置アロペケ(Alopeke)を用いて発見された。スペックルは、露光を非常に短時間で行うことで地球の大気の揺らぎによる影響を最小限に抑えて高分解能を実現する天体撮像技術だ。ベテルギウスよりも可視光域で6等級暗い伴星は、青白い色をした若い星で、ベテルギウスからわずか4天文単位(AU、太陽地球間の距離)離れた軌道を周回している。この軌道は、赤色超巨星の外層大気の範囲内に十分収まっている。