2025年6月25日発売のForbes JAPAN8月号は「10代と問う『生きる』『働く』『学ぶ』」特集。創刊以来、初めて10代に向けた特集を企画した。背景にあるのは、10代をエンパワーメントしたいという思いと、次世代を担う10代とともに「未来社会」について問い直していくことの重要性だ。「トランプ2.0」時代へと移行した歴史的転換点でもある今、「私たちはどう生きるのか」「どのような経済社会をつくっていくのか」という問いについて、10代と新連結し、対話・議論しながら、「新しいビジョン」を立ち上げていければと考えている。

特集では、ドワンゴ顧問の川上量生、 軽井沢風越学園理事長の本城慎之介、 神山まるごと高専理事長の寺田親弘による表紙座談会をはじめ、世界を変える30歳未満30人に注目した「30 UNDER 30」特集との連動企画「15歳のころ」には、ちゃんみな、Shigekix、ヘラルボニー松田崇弥、文登、Floraアンナ・クレシェンコといった過去受賞者が登場。そのほか、ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井正、前台湾デジタル発展相大臣のオードリー・タンへの10代に向けたスペシャルインタビューも掲載している。

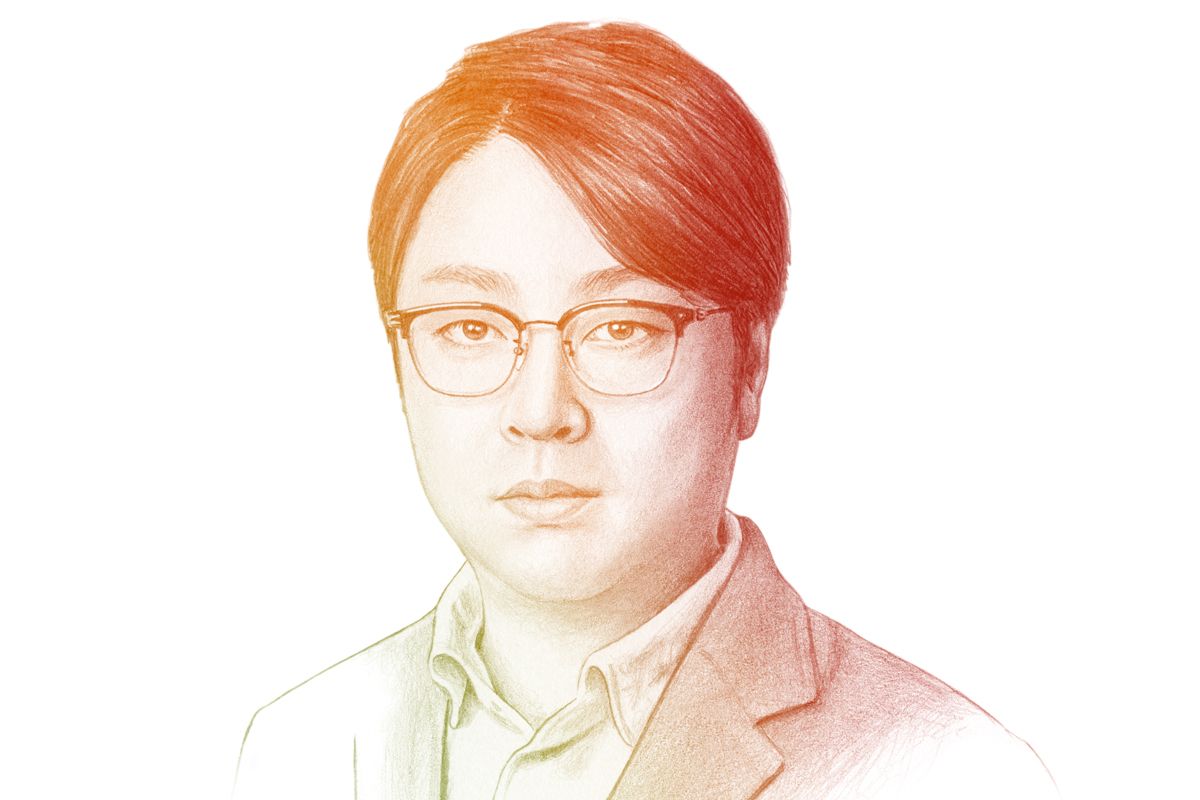

経営学者兼経営者、ベストセラー『世界は経営でできている』の著者でもある岩尾俊兵。彼が提唱しているのが「経営教育」であり、三種の神器と称する3つの「思考の道具」だ。

「『将来は明るくない』とスノッブに言うことがかっこいいという風潮があるでしょう。でも、私は子どもたちに悲観的になってほしくない。頭を切り替えてもらうために、この本を書きました」

経営学者の岩尾俊兵は、『13歳からの経営の教科書』『経営教育』と、経営を学ぶことの重要さを説く本を立て続けに出版した理由をこう明かした。

日本は人口減少時代に突入した。人口が減れば、市場は縮小してパイの奪い合いになる。争奪戦はビジネスに限らない。税金の使い道について高齢者と現役世代が対立したり、鉱物資源を求めて国家が紛争したり。奪い合いのニュースがあふれる時代を生き抜くには、米ハーバード大学教授マイケル・ポーターの競争戦略論に代表される経営理論が役に立つのだろう。

そう当たりをつけてページをめくると、想像は見事に裏切られる。岩尾はまったく逆のことを主張しているのだ。

「奪い合いが起こるのは、価値は有限で増やせないものと思い込んでいるからです。しかし、経営とは価値を創造して増やす営みです。子どもたちには価値は無限に生み出せると気づいてほしいし、価値を生み出す方法も学んでほしい。経営教育を受けることで、世界を覆う閉塞感から抜け出して、明るい未来を描けるようになるはずです」

価値はなぜ無限に生み出せるのか。残念ながら資源そのものは有限だ。ただ、資源を組み合わせれば機能(価値)が生まれる。例えば自然の洞窟は有限であり、旧人はそれを奪い合って暮らしていた。しかしやがて硬い石で洞窟を掘ったり、地面に穴を掘って木を集めて屋根をつくることで安全に暮らせる場所を増やしていった。資源は有限でも、その組み合わせは無限にある。ゆえに価値も無限に創造できるというわけだ。

注意したいのは、価値は「お金に換算できるもの」に限らない点だ。実はもともと「経営」に会社やお金もうけの意味はない。語源は中国の古典『詩経』。周の文王が公共事業について、「これを経し、これを営す」、つまり「なぜやるのか、どのようにやるのかを示した」ことが語源になった。

「『詩経』は、庶民は自発的に取りかかり、むち打ちなどでせかされることなく仕事はすぐ終わった。それを慕って庶民が集まってきたという内容が続きます。文王は豊かな共同体をつくるために徳治政治を行った。経営はお金もうけではなく、他者と自分を同時に幸せにするための手段なのです」