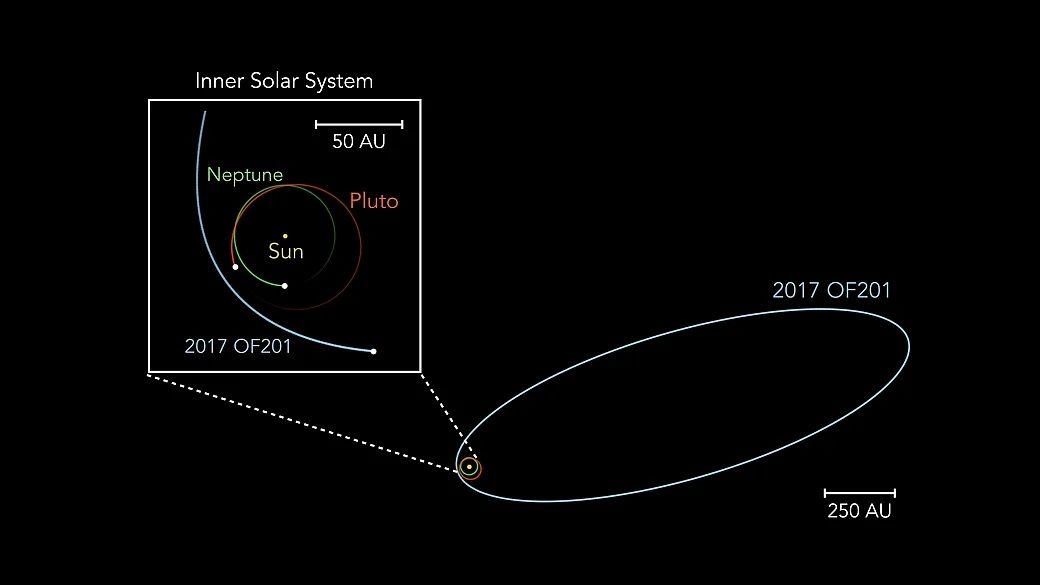

現在は太陽から冥王星の軌道(約40AU、1天文単位AUは太陽地球間の距離)の2倍以上離れたところ(90.5AU)を公転運動している太陽系外縁天体を、米プリンストン高等研究所(IAS)などの天文学者チームが新たに発見した。準惑星候補とされる「2017 OF201」と命名されたこの天体は、光学望遠鏡で観測された最も遠方にある太陽系天体の1つで、約2万5000年かけて太陽の周りを1周する。今回の発見をきっかけに、太陽系外縁部で多くの新天体が見つかることになるかもしれない。

重要な事実

2017 OF201は、直径が約700kmと推定されている。冥王星の直径(2377 km)の3分の1ほどであるものの、電波望遠鏡を用いてその大きさを確認できれば、この10年あまりの間に太陽系外縁部で発見された最大の天体となる。

2017 OF201は「極端な」海王星以遠天体(Trans-Neptunian Object、TNO)に分類される。TNOは海王星よりも外側を公転している太陽系天体の総称だ。現在知られている最大級のTNOとしては、冥王星、エリス(Eris)、ハウメア(Haumea)、マケマケ(Makemake)、2007 OR10(Gonggong、共工)などがある。

研究チームは、南米チリのセロ・トロロ汎米天文台にあるビクターMブランコ4m望遠鏡に搭載のダークエネルギーカメラ(DECam)と米ハワイ州マウナ・ケア山に設置されたカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡(CFHT)で撮影された19枚の画像内で2017 OF201を特定した。

なぜ2017 OF201は特別か

2017 OF201は、その大きさだけでなく、極端な軌道を持つという点でも珍しい天体だ。今回の研究をまとめた論文の筆頭執筆者で、IAS自然科学部門の程思浩(Sihao Cheng)は「この天体の遠日点(公転軌道上で太陽から最も遠ざかる点)は、地球軌道の遠日点距離の1600倍以上だ」と説明する。「一方、近日点(公転軌道上で太陽に最も近づく点)は地球軌道の近日点距離の44.5倍で、冥王星の軌道に近い」

2017 OF201が1周するのに約2万5000年かかるこの極端な軌道を持つことは、混沌とした過去があったことを示唆している。論文の共同執筆者で、米プリンストン大学の楊晴(Eritas Yang)は「この天体は巨大惑星と近接遭遇した結果、広い軌道へと放り出されたに違いない」と指摘する。IASの程は「最初にオールトの雲まで弾き出された後に戻ってきた可能性がある。オールトの雲は太陽系最外縁部にある領域で、多くの彗星が存在する彗星の巣となっている」と付け加えた。