深刻な人材不足と高まる顧客期待に直面するカスタマーサポート業界。AIと人間の協業による新たな顧客体験創出の可能性とは。

AI技術の進化がカスタマーサポート業界に変革をもたらしている。人材不足が深刻化し、顧客対応品質がサービス全体の差別化ポイントとなるなか、業務効率化だけでなく、顧客価値創出の起点としてAIを活用する動きは一層加速する見通しだ。検索型AI-FAQ「Helpfeel(ヘルプフィール)」を開発するHelpfeel代表取締役CEO洛西一周(写真右。以下、洛西)と、多様な業界のカスタマーサポート改革を支援するパーソルビジネスプロセスデザイン執行役員小野陽一(写真左。以下、小野)が、AI時代における人と人工知能の理想的な共存のかたちを語る。

―カスタマーサポートを取り巻く課題や顧客接点を巡る急激な環境変化を、経営的な視点からどう見ていますか。

小野:さまざまな業界のカスタマーサポートのアウトソーシングを請け負うなかで、顧客満足度を重視する企業は年々増えていると感じます。通信やインフラ業界ではとくに顕著となっており、カスタマーサポートの対応による「顧客体験」がサービス上の大きな差別化ポイントになっています。

洛西:お客様のデータを取れるようになった変化は大きいですよね。これまで、カスタマーサポートは売り上げを直接上げるような部署ではありませんでした。しかしインターネットビジネスの拡大により、アプリ上のデータから顧客情報と顧客単価を紐づけることができ、顧客満足度の高さを測れるようになった。サービスに不満があれば顧客単価が下がるのだと可視化されたことで、カスタマーサポートへの注力が見直されています。

小野:生成AIの導入が最も注目されているのも、カスタマーサポート業界です。国内では効率化へのニーズが大半ですが、最先端のアメリカ企業では、カスタマーサポートが完全に“利益を生み出す部門”として認識されているんです。ただ、まだまだAIに対して“過度な期待”を寄せている日本の経営陣は少なくない。AIさえ導入すれば人が要らなくなる、と魔法のように考えられがちです。

―サポート窓口への導入も進む生成AIは、加速度的に進化を続けています。カスタマーサポートでの人の働き方やスキル要件はどのように再定義されていくでしょうか。

洛西:生成AIとともに働くのであれば、人がマニュアルを読み込むのではなく、自分がマニュアルをつくる側にならなくてはいけません。これまでの「マニュアルを覚えてオペレートする」力より、課題を見つけて仮説を立てる力が求められるでしょう。「お客様の課題に対して、これはいい答え方だった」と判断し、その学びをAIに共有していくことが大事になる。

小野:正確に記憶する力より思考力が求められるので、人材の要件定義はガラッと変わりますね。AI活用が広がるほど、「人をインスパイアする」という人にしかもっていない能力が、より価値をもってくるはずです。お客様対応においても、「相手の立場を想像して回答する」という、人だから生み出せる付加価値はますます高まっていくと思います。

例えば、ルーターが壊れました、という問い合わせがあったとしましょう。AIは最短で解決策を出そうとします。でも人は違います。雑談のなかで「ちなみに、部屋のどこにルーター置いていますか?」「日陰に置いておくと壊れにくいですよ」なんて提案もできます。一人ひとり異なる無限のコミュニケーションができるんですよね。人の想像力は、まだまだAIにはもてないものかなと思っています。

減らすのではなく活用せよ 「問い合わせ」の重要性

―検索型AI-FAQ「Helpfeel」は600サイト以上に導入され(2025年5月時点)、パーソルビジネスプロセスデザインのお客様でも導入が進んでいます。その使用感や効果をどう感じていますか。

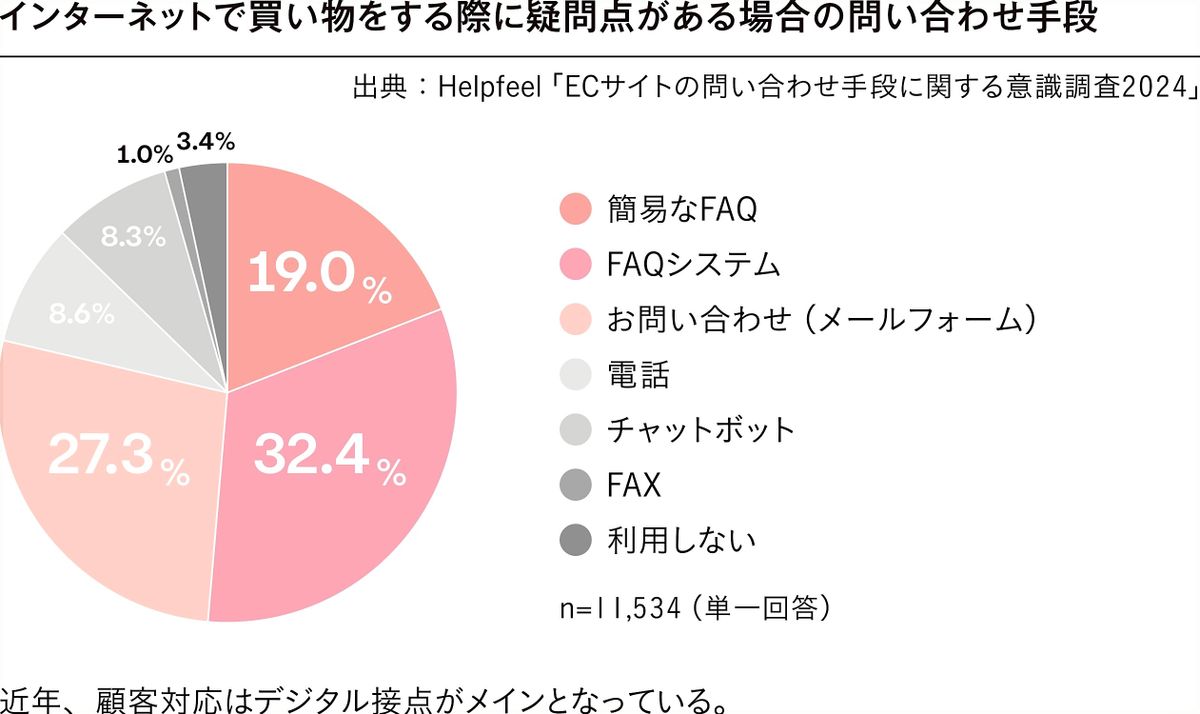

小野:カスタマーサポートの世界では、「電話は減らしても問い合わせを減らすな」と言われています。実際の問い合わせ数の約7倍、お客様には何らかの問題が起きているというデータがあり、問い合わせがなくなってしまえば課題を把握することができなくなってしまうからです。Helpfeelは単語を入力すれば関連質問があらゆるパターンで出てきて、問い合わせのハードルを下げてくれるんです。業務効率化とともに問い合わせ数も担保され、顧客データ活用の精度が格段に上がったという声をいただいています。

洛西:なるべく多くの声を拾うというのはとても大事ですね。AI相手だから、言いにくいことも聞ける、というメリットもあります。お金の話をしたいとき、似たような質問を何度もしたいときなども遠慮なく聞けて“疑問の放棄“をさせないことで、顧客体験データをたくさん蓄積させることができます。

小野:まさにそうでした。当社では2025年3月から、「Helpfeel」の検索アルゴリズム「意図予測検索3」を社内問い合わせ窓口に導入しています。特に社内規定に関する回答では、正確さが命。人事による勘違いや伝達ミスを防ぐ観点でも、規定に書かれた文言のまま回答することが重要なんです。「意図予測検索3」は、社内に散在する膨大な文書から必要な情報を抜き出してエビデンスを示しながら回答してくれます。Helpfeelを導入してからは、人事への問い合わせ数が3割減となっており、効果を実感しています。

―「Helpfeel」が目指す今後の展望や、AI時代における理想的な顧客接点のあり方について考えをお聞かせください。

洛西:「意図予測検索3」は、パーソルビジネスプロセスデザインさんの課題に応えるためにブラッシュアップを重ねて開発してきました。AIは時にハルシネーション(誤った回答)を起こしますが、これを抑える高精度な回答を提供する仕組みも「意図予測検索3」の強みのひとつ。また、FAQの回答をどう集約するかのメソドロジー(方法論)をコンサルテーションするサービスも行っており、今後はAIエージェントにより、人のコンサルテーションをAIが助けてくれる世界をつくっていきたい。2025年の末には実現されるのではないかと考えています。

小野:AIの導入によって「問い合わせ」がより気軽にできるようになり、お客様と一緒に商品やサービスを育てていくという世界観ができるのが理想です。目指すのはAIがバトラー(執事)のようになる社会。聞くことが決まっていなくても、やり取りのなかで知りたかったことに気づかされ、言い出せなかったことが言えるようになれば、カスタマーサポートの付加価値はますます上がっていくのではないかと期待しています。

Helpfeel

https://www.helpfeel.com/

らくさい・いっしゅう◎Helpfeel代表取締役CEO。人間味あるソフトウェアづくりを掲げ、高校時代に知的生産アプリ「紙copi」を開発し3億円のセールスを記録。2007年にシリコンバレーで前身となるNota,Inc.を創業し、2020年にHelpfeel(旧社名Nota)を設立。2003年度IPA未踏ソフトウェア創造事業スーパークリエータ認定。

おの・よういち◎パーソルビジネスプロセスデザイン執行役員兼ビジネスエンジニアリング事業本部本部長。新卒で入社以降、IT業界の大手クライアントを中心に営業企画・サービス開発の支援を行う。2022年よりICT、エネルギー、ドローン・MaaSを含む、アウトソーシング事業全体を管掌。