世界に通用する地場産業は、なぜその地域で発展してきたのか。わがまちの「自慢」が生まれ、今に続く背景には、その歴史や自然環境といった必然性と、新たな市場の発見や人との出会いという偶然性が深く関わっているとされている。地域をよく知るという意味ではその存在が欠かせない地域金融機関とともに、わがまちの「自慢」の可能性、その未来に光を当てていく。

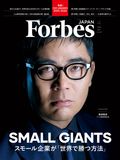

一回目の舞台は福岡。2025年7月に就航するクルーズ客船「飛鳥III」の客室プロデュースに関するプロジェクトにも関わりの深かった、ふくおかフィナンシャルグループ(以下、FFG)社長の五島久を訪ねた。

目の前に広がる大海原、船内には人間国宝のつくった伝統工芸品や選び抜かれたアート作品と、豪華クルーズ船の航海は贅沢な眺めの旅でもある。そして、旅が進むといつのまにか船内に飾られた作品やアートを欲しくなるらしい。

日本を代表するクルーズ船「飛鳥II」には、日本文化の魅力の発信に加え、寄港地をはじめとする日本各地をより知ってもらうため、船内には多くの「本物」が飾られており、魅了された富裕層の乗客たちから購入したいという申し出がよくあるそうだ。

いまや多くの伝統工芸品が苦境に陥っている。盛者必衰は世のことわりと言ってしまえばそれまでだが、立ち行かなくなれば技術は永遠に失われる。2024年10月時点、経済産業省が指定する伝統的工芸品は243品目あるが、今後の見通しが明るいと考える従事者はほとんどいない。だからこそ、この豪華客船の事例は、価値ある伝統工芸品、伝統産業の苦境を救うヒントを与えてくれる。

さらに、25年7月に就航する「飛鳥III」では、客室のなかの47部屋を各都道府県に割り当て、ひと部屋ごとに各地の魅力が詰まった部屋が提供されるため、地方の魅力はより発信される。そうしたこともあり、飛鳥IIIの建造資金の金融団は地方の金融機関が中心となっている。

飛鳥IIIでの取り組みや伝統産業の未来について、FFGの五島はどう捉えているのか。