1960年代には米国上院が報告書を発表し、2000年には週14時間労働が現実味を帯びているだろうと予測した。有力シンクタンクのランド研究所は、アメリカで必要とされるすべてのものを人口の2%で生産できるようになると予想した。

仕事観を専門にするハニカットら数多くの社会科学者に言わせれば、未来の労働時間がはるかに少なくなると確信していたのはケインズ、ラッセル、ライトだけではなかった。文化全体が同じ考えを共有していて、新たに生まれる余暇の受け皿として公園、屋外のエンターテインメント、集団で取り組む活動が急増していたのだ。

1928年、巨大電話会社AT&Tのウォルター・S・ギフォード社長が、「骨折り仕事の日々はやがて終わる」と題されたインタビューでこう語っている。近い将来、「機械が人間の肩から重荷をおろしていくでしょう。みんな自分が望むことをできるようになり、物質面でも精神面でもチャンスが広がります。[中略]生きる技術(アート)を養う時間ができ、芸術に取り組む機会が増えるのです」。

20世紀末、「100年ぶり」に労働時間が増えた

未来は明るく見え、実際に労働時間は短縮された。たとえばデンマークの鉄鋼業では、1900年に週60時間だった労働時間は、団体協約により1915年には56時間まで減った。ただし週7日労働であることに変わりはなかった。日曜を休みにする週6日労働は、1919年になってようやく協議される。1958年に労働時間はまた大幅に短縮されて週48時間となり、その後は年に平均30分ほどのペースで徐々に減り続けて、1967年に40時間、90年に37時間となる。

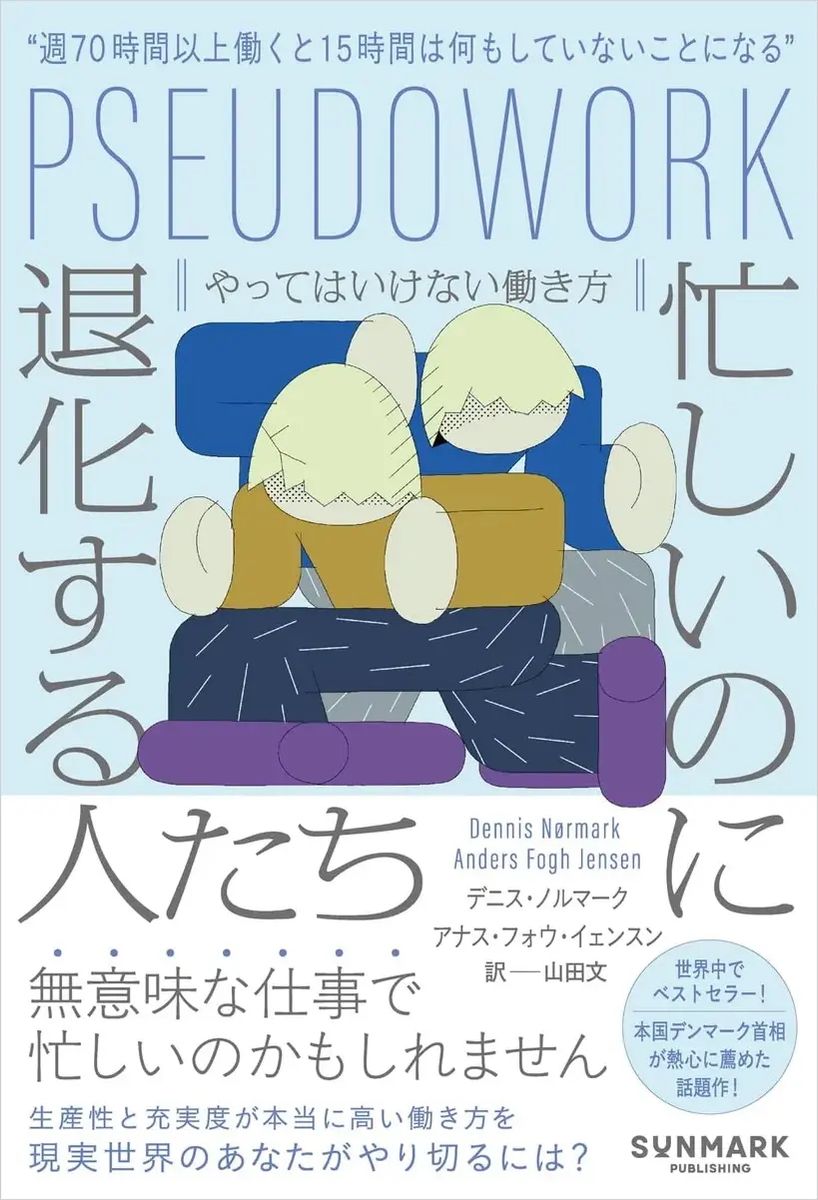

1990年といえば30年前だ。デンマークではそこで止まっている。100年前のケインズやライトとは異なり、今は週15時間労働が必然だと考える人などいない。フルタイムの仕事は今でも週37時間である。

この傾向はほかの欧米諸国でも変わらない。それどころかアメリカでは1980年代以降、週の労働時間は増えている──100年ぶりに増加に転じたのだ。

時間を旅してライトやラッセルらにこれを伝えたら、何が起こったのかと尋ねられるに違いない。「いったいどうしてわれわれの予想を実現できなかったんだ? なぜいまだにそんなに働いているのか?」当然、さらに鋭い質問も投げかけられるだろう。

「いったい一日中何をやっているんだ?」

注:記事中リンクから商品の購入などを行なうと、編集部に収益が入ることがあります。また事業者は、商品の選定や記事内容には一切関与していません。