「フレームの終焉」:グラフィックから動きへ、そして球体へ

井口皓太は、自らをモーションデザイナーと定義する。彼のキャリアの出発点は、グラフィックデザインだった。しかし、平面の世界での挑戦は技術の進化とともに急速に変化していく。

「私のキャリアの変遷は、グラフィックが動き出す瞬間に立ち会っていた、という感覚が強いです。LEDディスプレイが街に増え、スマートフォンやタブレットのようにタイムラインを持つスクリーンが日常に浸透していく中で、デザインは静止していることを許されなくなった。僕の仕事も、自然とグラフィックに時間を与えるものへと移行していきました」

モーションデザインとしてはひとつの集大成となったオリンピック・パラリンピック大会史上初となる「東京2020 動くスポーツピクトグラム」を手掛けたことを契機に、やがて彼の関心は「空間と一体化した映像」へと向かっていく。3D OOH(Out Of Home広告)、都市空間のビル壁面に立体感ある映像を表示する演出は、そのひとつの延長線だった。やや曲がったスクリーンや遠近の視差によって、映像が飛び出して見える体験。人々の目を引く視覚効果と、そのための綿密な設計。そうしたスキルを積み重ねる中で、井口はより本質的な問いへと辿り着いたという。

「いつかスクリーンという概念自体が変わると思っていました。四角いフレームの中に閉じ込められた映像ではなく、空間そのものが映像になる時代が来る。LEDが服に組み込まれるようになってきた今、それはもう現実になりつつあります」

そうした視点でSphereを見たとき、井口の中には強い確信があった。

「Sphereのような存在が出てくるのは、むしろ自然な流れだった」と。

技術も表現も“未踏”。だからこそ挑む

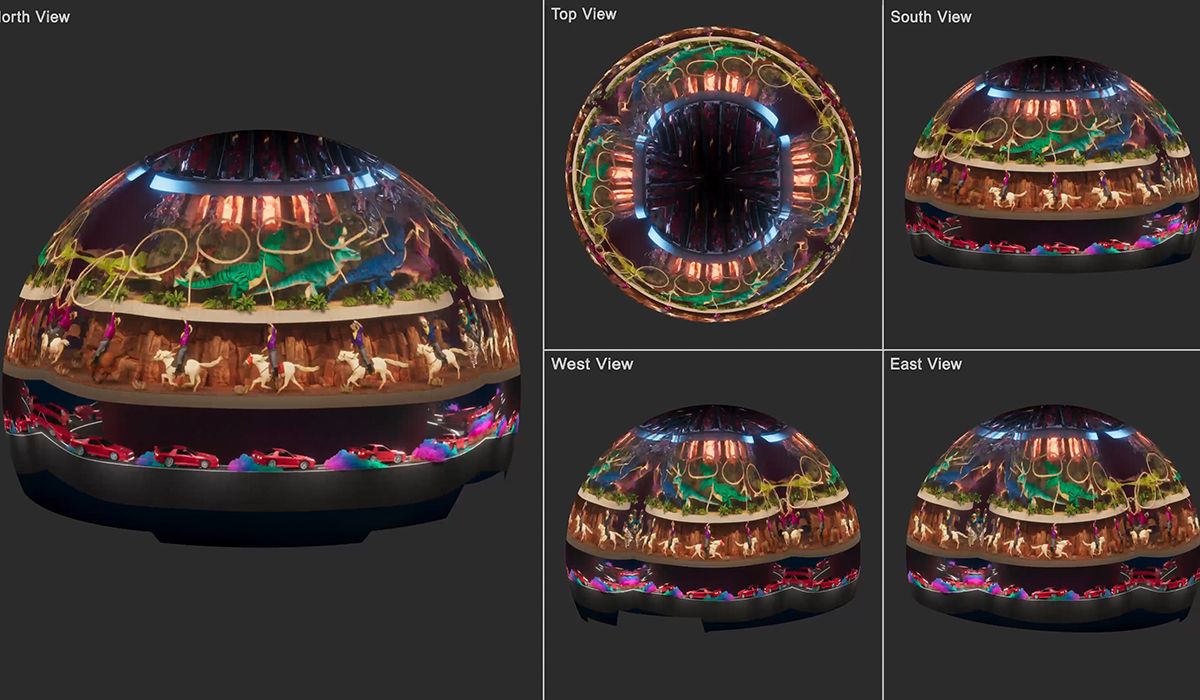

Sphereは、従来のディスプレイとは次元の異なる存在だ。直径112メートル。360度すべてがLED。ノースビュー、サウスビュー、トップビュー、イースト・ウェスト──どの視点から見られても成立する構成が求められる。上下左右どこから見られても破綻しない設計という、映像表現としてかつてない条件。さらに納品には、厳密なクオリティチェックが設けられ、少しのピクセルズレや色ムラも許されない。

「今回のクライアントとなるAdobeのロゴひとつとっても、歪みなく表示するには、一つの映像だけでは成立できず、別ロジックの映像を複数用意して出し分ける必要がありました。ひとつの作品を、複数の見え方で成立させなければならず、いままでにないチーム戦とアプローチが求められました」(井口)