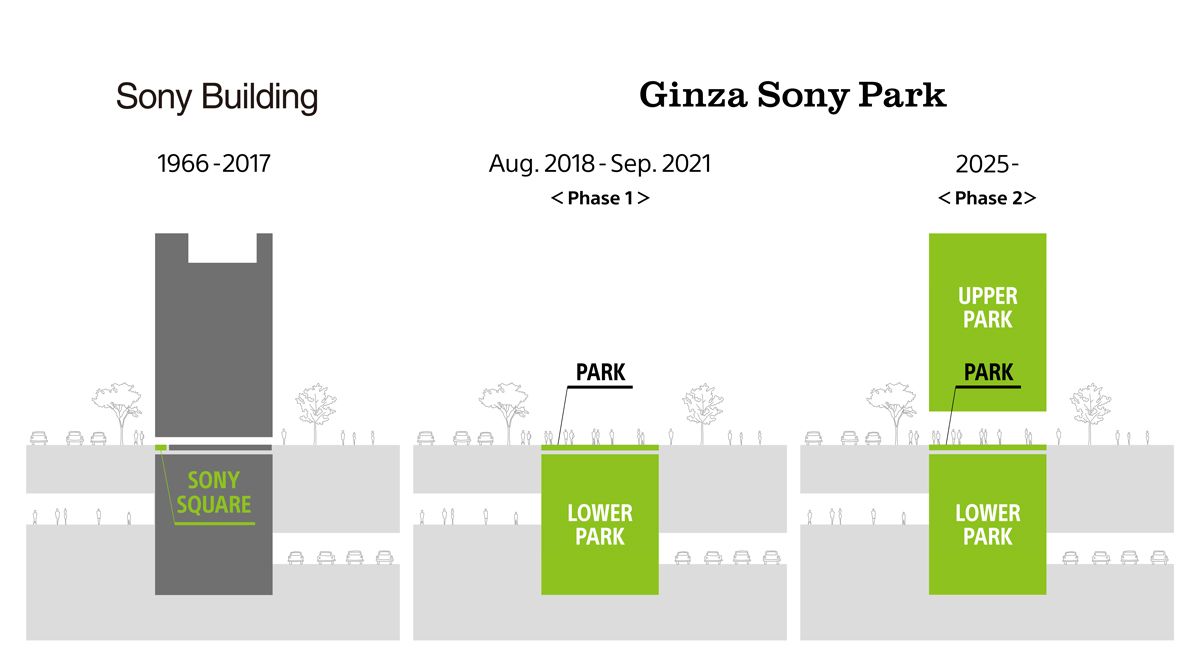

建て替えには2段階のプロセスを採用した。解体してすぐ建設するのではなく、18年から約3年は、解体途中の敷地を公園化し、実験的にさまざまなイベントを実施した。時間的な余白だ。

すると興味深い発見があった。8階+地下4階の12フロア構成だった旧ビルの来場者数が1日9000人だったのに対して、1階+地下4階になっても1万人(通行人も含む)に達していた。また、ソニーと関係ないイベントをしても、都心の公園というベース自体が「ソニーらしい」ととらえられることもわかった。

24年に最終形として竣工したGinza Sony Parkは地上5階建て。銀座の建物は高さ56mまで許されるなか、約34mにおさえ建物上部にも余白をつくった。仮に高層にして貸し出したとしても、高額な賃料を払えるのはおなじみのテナントのみ。それでは単調で個性がない。

「銀座の街にも、そして人生にもリズムが必要です。高く揃うところで、あえて低く構える。それがこの街、ひいては都市開発に対するカウンターカルチャーのつもりです」と永野は笑う。

あの“my first Sony”体験をもう一度

あえて開放的な空間で、「街に開かれた施設」というソニービルの理念を継承。特に1階の吹き抜け、階段の上りやすさ、開口部の大きさに関しては、100以上の模型をつくり、細部に至るまで検討・検証を行ったという。交差点から吸い込まれるように空間に入り、プロムナードのような螺旋を歩くと、その視界にはいつでも銀座の街並みがある。

「なかに要素が詰まっていると外を見る余裕もありませんよね。それでは街とつながることはできない。このプロジェクトでは、借景の概念を盛り込んでいます」

とはいえ、余白だけでは人は来ない。「アクティビティ:余白=6:4」の比率でさまざまな試みを行っていくという。グランドオープンと同時に25年1月から開催している『Sony Park展 2025』は、若者とのつながりを狙ったものだ。Vaundy、YOASOBI、羊文学、BABYMONSTER、CreepyNuts、牛尾憲輔の6組のアーティストを起用し、それぞれ、ソニーが取り組む6つの分野、音楽/半導体/ファイナンス/ゲーム/エンタテインメントテクノロジー/映画とシンクロさせた展示をする。

「今の若い世代は必ずしもソニー製品をもっていなくても、アーティストには触れている。展示を通じて最新テクノロジーによる音楽体験、映像体験をすれば、ここは“my first Sony”の場となる」。1980年代後半にソニーが子供向けに展開したAV機器シリーズのブランド名であった“My First Sony”。そんな歴史になぞらえながら、永野は新しい世代とソニーとの出会いのストーリーを思い描く。