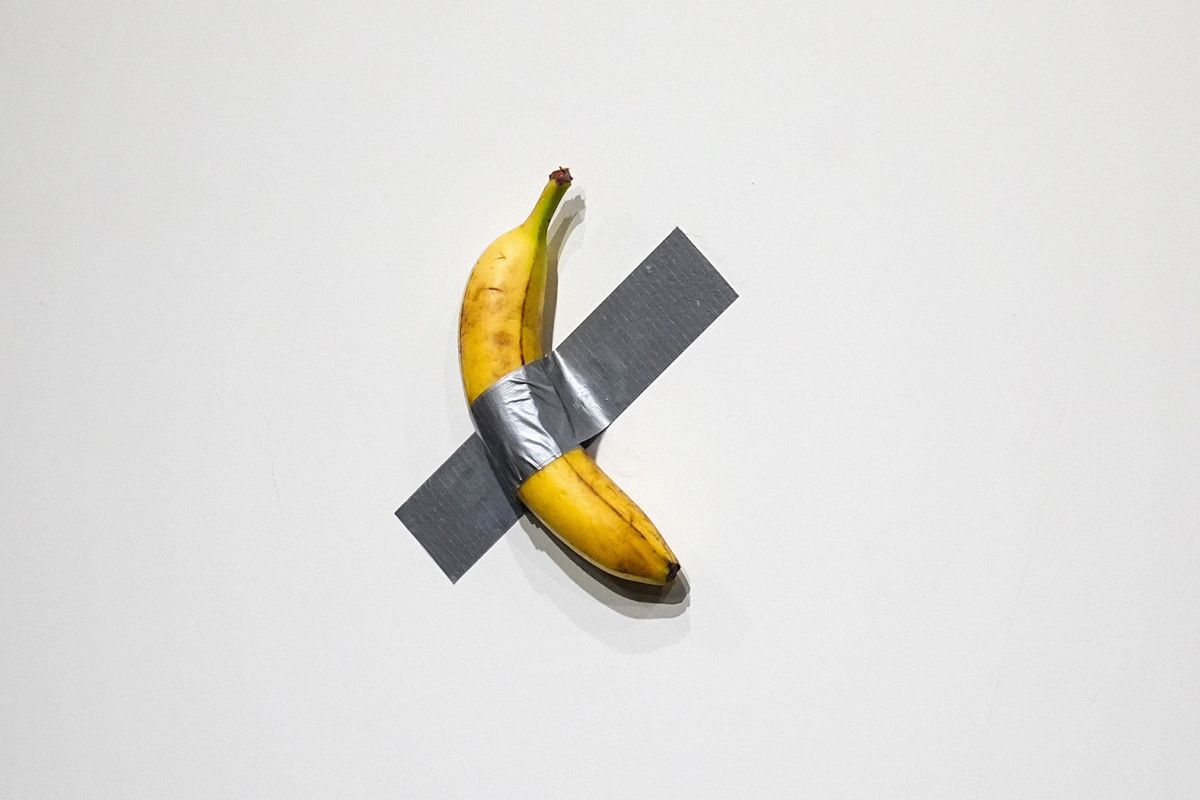

マウリツィオ・カテランの「コメディアン」。壁に貼られたバナナが昨年11月、約9.6億円で落札された。落札者は、中国のコレクターで仮想通貨TRONの創設者であるジャスティン・サン。そのバナナは競売会場の近くで25セントで売られていたものだという。

アートの世界は不可解にうつる。「現代アートはわからない」とも言われがちだ。それでもアートの話題が絶えないのは、その「わからなさ」が人々を魅了しているからだろうか。滋賀県立美術館ディレクターの保坂健二朗とPaceギャラリー副社長の服部今日子、業界のさまざまな側面を知るふたりの対談から読み解きたい。

──おふたりには、「わからないもの」に触れる機会が減っている実感はありますか。

保坂:全般的に、わかりやすいものに流れている傾向は感じます。例えば映画も「泣ける!」と謳われるものが人気になる。それは泣くという目的で見るということで、どんな感情が起こるかわからないものを見聞きすることが減っているように思います。

服部:私は仕事柄「わからないからこそ面白い」という感覚が植え付けられているところがありますが、アートの仕事を始めたころに、アーティストから「好きなものより嫌いなものを見て、なぜ嫌いか考えなさい」と教えられた影響も大きいです。

保坂:僕も大学で教えていたころ、学生に「嫌いなものの言語化」を課していたことがあります。好きな理由は簡単に出てくるけれど、嫌いな理由については心の奥底にあるからか、説明が難しいんです。でも嫌いという時点で気になっていたり、痛いところをついていたりして、向き合っていくうちに好きと嫌いの境界がわからなる。

違和感を蔑ろにしないことで感性が磨かれていくんです。だから美術館では自信をもって、わからないとされるものを見せようと展示を考えるのですが、すると大体お叱りを受けます。学芸員の横暴だと(笑)。

──現代アートがわかりにくいといわれることはどのように受け止め、人に説明するのですか。

服部:私は売る立場として、お客様には作家や作品そのものより、その時代背景やアート史に与える影響などを伝えるようにしています。とはいえアートは直感的なものなので、薦めたのとは違うものを選ばれて傷ついたりしますが……。

保坂:わからないものを求めるコレクターが減っているかもしれないですね。「わからない」とは、考えさせる力があるということ。哲学者のマルクス・ガブリエルは、アートには考えさせ続ける力があると言ってます。ひとつの作品は、色や素材だけでなく、環境問題や労働問題など、何にでも紐付けてみることができる。いつまでも答えがないわけです。

服部:考える行為をしなくなったのはインスタグラムの影響も大きいと思います。膨大な情報を瞬時に判断するのも必要な能力とされるなか、一つ一つ考えるより話題に飛びつく方が仲間も増える。よく「100年残る絵」について議論されますが、それは100年考えさせる絵ということで、向き合わなければまず出会えないわけですね。