「コーポレート・トランスフォーメーション(CX)」は今や待ったなしの状況だ。経済産業省は昨年12月、「グローバル競争力強化に向けたCX研究会」を立ち上げ、これまでに5回にわたって会を開き、40社に対してヒアリングを行っている。その成果を示すため、6月10日にCXシンポジウムが開催された。その模様をお届けする。

シンポジウムは、経済産業大臣の齋藤健のビデオメッセージで幕を開けた。

齋藤は「この20年間、主要な製造業大手500社の海外売上比率は3割から5割増え、ビジネスのフロンティアは広がったが、一方で同じ20年間、米欧の企業に利益率は負け続けている」と危機感を示したうえで、シンポジウムの目的をこう述べた。

「テーマはグローバル競争力の強化です。我が国の1億2,000万人が生き残るためには、強い産業をもち、海外で稼ぐしかありません。経済が強くなければ、財政再建も社会保障の充実も実現できない。そのための本質は、産業を強くし、良好な通商関係を維持することにあります。

さまざまな分野で官民の強い連携による産業政策を進め、稼げる産業を保持し、世界で勝負し続けていく。こうしたミッションを背負っている経済産業省にとって、グローバル競争力を高めるための企業改革すなわち、コーポレート・トランスフォーメーション(CX)は待ったなしの課題です」

齋藤は、CXは、持ち前の現場力や優れた製品サービスがもつ付加価値を利益に変えていくための処方箋であるとし、「経営と現場とをシームレスにつなぐ仕組みさえできれば、日本企業の競争力は飛躍的に高まる可能性がある」と期待感を示した。

CXで「経路依存性」を断ち切る

キーノート 1では早稲田大学大学院経営管理研究科教授の入山章栄が基調講演を行った。入山によると、昨年の夏頃から日経平均株価が上昇し、日本経済に30年ぶりのチャンスが訪れている。そして、そこには3つの構造的要因があるという。すなわち円安、不安定な国際情勢、IoTの発展だ。「円安はメディアの影響で悪く捉えられていますが、輸出競争力が向上するので、むしろいいことです。不安定な国際情勢においては、戦争の長期化が懸念材料ですが、日本は比較的安全で優秀な人材がいるのでチャンスになります。デジタル競争の第1回戦では日本は米国のプラットフォーマーに惨敗しましたが、すでに始まっている第2回戦のIoTの時代においては、モノづくりが強い日本に勝機があります」

そうした状況から海外投資家も日本に目を向けているが、課題がある。入山に言わせると、日本企業にはイノベーションを起こして稼ぐ力がない。30年ぶりに訪れたチャンスを生かせるかどうかは、イノベーションを起こせるかどうかにかかっている。その環境を整えるためにも、CXは不可欠なのだ。

「CXが必要な経済学的な理由はひとつだけで、『経路依存性』(過去の経緯や歴史によって決められた仕組みや出来事にしばられる現象)が根深いからです。特に大手企業は複雑でさまざまな要素のもとで、全体がかみ合っている。そのなかのひとつだけを変えようとしても、抜本的には変えられないのです」

その根本を変えるための方法として、入山は役員の兼任を勧める。

「日本企業は役員の数が多いため、経営会議でふたりの役員が揉めて物事が決まらないということがよくあります。役職を兼任すれば、問題をひとりの中で解消することができます。例えばCDO(最高デジタル責任者)やCIO(最高情報責任者)は、本気で取り組もうとすると人事の責任者とぶつかることが多いので、人事権ももつべきなのです」

CXに取り組むことで経路依存性を解消し、それがイノベーションへとつながっていくと入山は主張する。

「イノベーションとは知と知との組み合わせです。だけど人間の認知は狭いので、目の前のことに目がいってしまいます。ですから、なるべく遠くの知を幅広く見る『知の探索』が必要です。いろいろと組み合わせてみて、儲かりそうだと思ったら徹底的に磨き込んで収益化するのが『知の深化』。この両輪が重要なのです。それを高いレベルで実行できる企業は、イノベーションを起こせる確率が高いですが、多くの企業が経路依存性によって知の深化型に偏っています。CXによって知の探索もする、両利きの経営を可能にすることが経営者の最大のミッションです」

統合と適合のバランスをとったグローバルビジネス戦略

キーノート 2ではまず、re-Designare 代表でCX研究会座長を務める日置圭介が、同会の活動について報告。40社へのヒアリングと全5回の研究会を通じてファイナンス、HR、デジタル、そしてグローバル経営を実行するための組織のあり方について議論してきたことが紹介された。 続いて、経済産業省製造産業局総務課政策企画委員の片山弘士が登壇。片山は、定量的なデータを示しながら、製造業を中心とした日本企業にとってなぜCXが必要なのかについて改めて言及した。

続いて、経済産業省製造産業局総務課政策企画委員の片山弘士が登壇。片山は、定量的なデータを示しながら、製造業を中心とした日本企業にとってなぜCXが必要なのかについて改めて言及した。「スケールメリットを生かすためのグローバル統合と、現地のニーズを獲得するためのローカルへの適応のバランスをいかに取るか。この経営課題は、50年前からアカデミックに研究されてきましたが、この15年ほどで海外売上比率が急激に高まった日本企業にとっては先送りすることができない重要なイシューとなっています。経営が加速度的に複雑化するなかで、従来型の日本的な経営のままで、コーポレート機能の仕組み化が依然として十分ではないことが、利益率の低さをもたらしている。これが、CXが不可避である理由です」

その実行に向けては、「パーパスとコアバリュー、ファイナンス、HR、そしてDXの観点から取り組む必要がある」としたうえで、片山は、CXの位置づけについてこう述べた。

「CXは、組織全体の戦略的な束ねを実現するためのアクションですが、それがゴールではありません。組織の活性化には、個人へのエンパワーメントが重要だからです。米国企業などにおいて課題となっているように、標準化しすぎると現場の自由度がなくなり、創造性が失われます。重要なことは、個人へのエンパワーメントと全体の束ねを繰り返していくことです」

こうしたCXへの指針を受け、以降ではテーマごとに4つのセッションが行われた。モデレーターは日置が務めた。

こうしたCXへの指針を受け、以降ではテーマごとに4つのセッションが行われた。モデレーターは日置が務めた。将来のアクションへとつなげるファイナンス

セッション1はファイナンスをテーマに、NEC, Corporate SVP, FP&A部門マネージングディレクターの青山朝子、SAPジャパン代表取締役常務執行役員CFOの大倉裕史、資生堂 執行役 エグゼクティブオフィサー チーフファイナンシャルオフィサーの横田貴之(当時)が登壇した。 まず青山は、組織、人材制度、プロセス、ITシステムの刷新の4つを同時に進めることでNECがファイナンスの改革を行っていることを紹介。グローバルで改革を進めるためには、特に組織づくりが重要だと強調した。

まず青山は、組織、人材制度、プロセス、ITシステムの刷新の4つを同時に進めることでNECがファイナンスの改革を行っていることを紹介。グローバルで改革を進めるためには、特に組織づくりが重要だと強調した。「外資系の企業と比べると日本のファイナンス組織は、海外のメンバーにものを言えない傾向が強い。そういった部分を直していくためにはグローバルのファイナンス組織を変えていく必要があると考え、リーガルエンティティのCFOをすべて私の下に集約して、組織づくりから手をつけました」

横田は、資生堂の管理会計部門の責任者を担い、特に力を入れていることを紹介した。

「各ブランドとサプライチェーンとのビジネスパートナーシップを強化し、ファイナンスの数字から見えるインサイトを事業側により多く提供することで、戦略およびビジネスマネジメントに役立てています」

大倉は、エクセルのバケツリレーや属人的な予測により、売り上げに誤差が生じる課題をSAPがどのように解決してきたかを説明した。

「案件ごとの収益率や経済条件を分析するコマーシャルファイナンスというチームがあるのですが、そういった機能を各国や地域にもたせることで組織変更を進め、データ基盤が統一されることで、予測がだいぶ効率的にできるようになりました」

続いて日置が、グローバル競争力を強化に向けて、ファイナンスが何に貢献できるかを3人に問う。

大倉は、フィナンスは会社をハンドリングする役割を果たすという。

「アクセルとブレーキだけでなく、上手にビジネスのステアリングを握って、会社全体として目指すべき方向に導いていく。そういったところがマクロとミクロをつなぐ、ファイナンスのいちばんの価値だと思います」

横田は「ビジビリティ(Visibility、見通しなどの管理能力)」の重要性を挙げた。

「数字からどういう事業の状態なのかを把握する。それができないと将来のアクションにつなげられません。今事業で何が起きているかという数字面からビジビリティを上げることが大事です」

最後に青山は、変革への情熱が必要だと強調した。

「変革はジャーニーなので一足飛びに結果が出るわけではありませんが、変革のリーダーと、そのリーダーを支えるパッションのある人を早く見つけて進めていくことが重要です」

人事制度を経営戦略と連動させる

セッション2はHRをテーマに、カゴメ常務執行役員でカゴメアクシス代表取締役社長の有沢正人、三井化学グローバル人材部長の小野真吾、アサヒグループホールディングス取締役EVP兼Group CPOの谷村圭造が登壇した。 グローバルにおける人材戦略はどうあるべきか——。谷村の問いから、日本を代表するグローバル企業3社のセッションは始まった。

グローバルにおける人材戦略はどうあるべきか——。谷村の問いから、日本を代表するグローバル企業3社のセッションは始まった。小野は、三井化学は役員によって考え方が違うので、合意形成を取ることが重要だと答えた。

「業態やビジネスモデルによってバランスは異なりますが、私たちは素材提供型なので、統合に進めば進むほど人事制度はグローバルに寄せたほうが効率的であり、かつグローバルでいい人を確保できると思います。役員でも国内目線で見る人もいれば、グローバル目線で見る人もいるので、コンテクストをひも解いてデザインし、合意形成を取ることが大事だと思っています」

有沢は、これまでのカゴメでのキャリアから、海外から改革を進めるべきだという立場をとる。

「当社でジョブ型を導入したのは、海外からです。『海外のほうが進んでいます』と伝えることで、日本側に『これはまずい』と思ってもらいたいからです。つまり、意識改革を海外とトップから進めるのです」

一方小野は、「トランスフォーメーションと言うと聞こえはいいが、必ず反対意見が出る」と指摘し、それらにどう立ち向かっているかを尋ねた。

有沢は「人事制度を変えたり人事改革したりすることに賛成する人はまずいない」としたうえで、変えることによる利点を示すべきだと答えた。

「変えることが目的ではなくて、『未来のカゴメがこういう姿になるために、これをやらなきゃいけない』という姿をちゃんと見せるようにしています。例えば副業制度を入れるとどういうことが起きるか。『キャリア形成が進んで、いい人が働きに来て、今よりダイバーシティが進んだすごい会社になる可能性があります』といったようにです」

谷村はアサヒグループホールディングスにおいては、トランスフォーメーションの表現の仕方にこだわっているという。

「私は常に『エボリューション』だと言っています。今あるアセットを生かして進化していく。それがいちばんの近道だと信じており、言葉ひとつでイメージは変わります」

グローバル競争力強化に向けて、HRはどんな貢献ができるのか。

有沢は、社員の暮らしや働く環境にスポットを当て、希望の地域に一定期間定住できる「地域カード」を設けた事例を紹介した。

「キャリアは基本的に本人がつくるもの。制度や仕組みを通じて会社が担保してあげないと、社員は安心して仕事できません。大事なのは、本人が挑戦できる風土をつくることです」

小野は、グローバル競争力は、社員に公平な機会を与えることで強化されると言う。

「HRができるのは、仕組みを整え、透明性をもった公平な観点で機会を与えること。その整え方をいかに経営戦略と連動させながら実際のビジネスや現場で使える状態にもっていくかが大事だと思います」

谷村は、社員の成長の機会をつくることだと強調する。

「人事ができることは突き詰めると、社員の成長の機会をつくり、社員の成長の実現と会社の成長の実現を両立させていくこと。社員の皆さんが実力を発揮できるような企業文化をつくっていくことこそが、人事の醍醐味です」

標準化はまず業務バリエーションのパターン化から

セッション 3ではデジタルをテーマに、荏原製作所執行役CIOの小和瀬浩之、A.T. カーニー アジアパシフィック 代表 兼 日本代表の関灘茂、パナソニックホールディングス執行役員グループCIOの玉置肇が登壇した。 玉置は、日本のデジタルにおける課題のひとつはERPにあると問題提起。日本企業には欧州メーカーのERPを使っている企業が多いが、それを本来のツールとして使っていないと言うのだ。

玉置は、日本のデジタルにおける課題のひとつはERPにあると問題提起。日本企業には欧州メーカーのERPを使っている企業が多いが、それを本来のツールとして使っていないと言うのだ。「本来ERPは、全社の経営資源を一元管理するシステムですが、ほとんどの会社は業務情報システムとして使っているにすぎません。便利にならないのだから、現場が喜ぶわけがないのです」

玉置はこう苦言を呈したうえで、ERPに関する意見を求めた。それに対して関灘は、目的に合わせて、パッケージの選択や手組みでの構築を検討すべきと主張した。

「あるクライアント企業の方からERPを導入すべきか検討して欲しいという依頼を頂きました。何のために導入したいのか伺ったところ、『サプライチェーンで競争優位を築きたい』という答えだったので、ERPである必要はないと申し上げました。会社のパーパスからブレークダウンされた目的の具体化とそれに適したITシステムを検討するべきです」

IT業界で30年の経験をもつ小和瀬は標準化を改めて定義し、その取り組み方を提言した。

「標準化とはひとつに統合することではなく、論理的、合理的にパターン化することです。これは業務レベルによって違います。例えばファイナンスはひとつの基準にしなければならないですが、サプライチェーンは、異なる生産形態を同じビジネスプロセスにできるわけがないので、パターン化するべきです。業務バリエーションをパターン化し、そのパターンの中から関連会社に選んでもらえば、グローバルで標準化することはそれほど難しくありません」

グローバル競争力を高めていくために、デジタルはどのような貢献をするのか。小和瀬は「見える化」の意義を強調した。

「構造化データは、最も見える化しやすい部分のはずなのに、日本の会社は、非構造化データの見える化が進んでしまっています。国内も海外も構造化データを見える化し、ビジビリティを上げていくべきです。これをやらないと、日本の企業に勝ち目はありません」

玉置は「データの力につきる」とデータへの信頼を改めて口にした。

「データを通じて人の行動は変わるので、経営陣の行動もデータで変わります。このデータを事業部に横串で刺していけるのは、デジタルの力しかありません。経営をしっかり変えるという意味でITの果たす役割は、従前にも増して大きくなっていくと感じています」

関灘は自身の顧客を例に出し、パーパス経営こそが重要だと強調した。

「あるクライアント企業の社長が就任後に明確なパーパスを示した結果、数十人のIT人材が転職・集結されていました。明確なパーパスを持つ企業に人材が引き寄せられている好例だと思います。人材が集まり、DXも進む。DXの目的も正しく設定され、CXも進む。こうした好循環が起こるのです」

若手リーダーを含めグローバルな全社的取り組みでCXに挑む

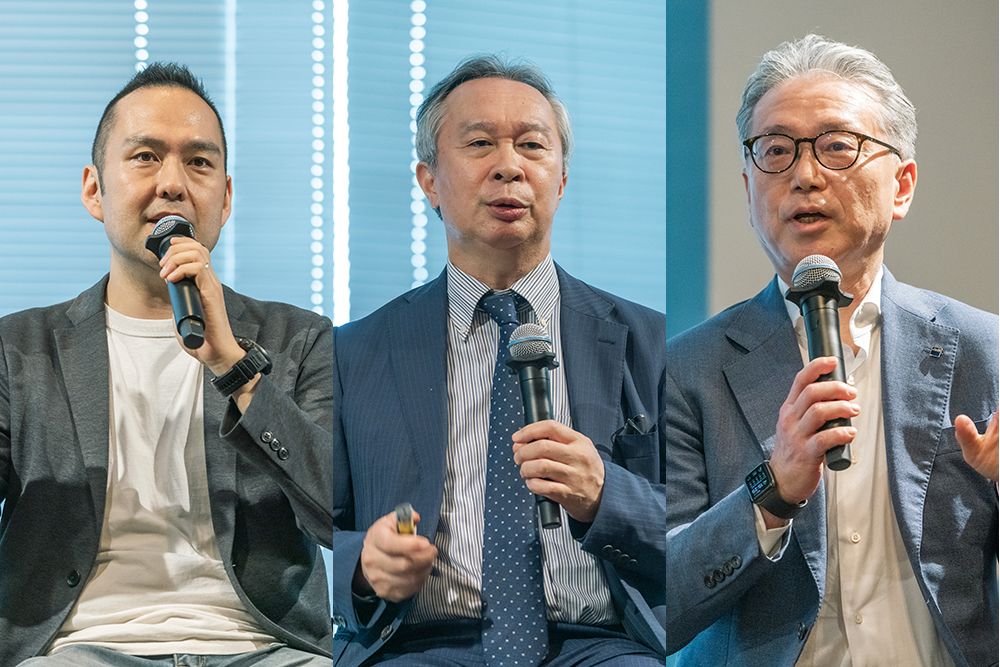

セッション 4では総合討議をテーマに、シュナイダーエレクトリック日本統括代表の白幡晶彦、東京都立大学大学院経営学研究科特任教授の橋本勝則、村田製作所取締役常務執行役員コーポレート本部長の南出雅範が登壇した。日置は「グローバルでの競争力を高めていくトランスフォーメーションを、一貫性をもって続けていくためには、国や地域という空間の幅を越えていくことに加え、時間軸を越えて積み上げていくことも重要」だと指摘し、それを両立させる秘訣を3人に聞いた。

橋本は、長年勤めたデュポンの事例を紹介した。

「デュポンのコアバリューは、社員ひとり一人の行動規範として企業経営の土台となり、その上にエンタープライズリスクマネジメント(ERM)や危機管理がしっかりと機能しています。日本企業では、悪しき企業文化(裏コアバリュー)を払拭することから始める必要があります。また、One Companyとしては、シングルインスタンスのERPのシステム環境でERMによる法人格を超えたグループ全体の経営をCXOのチームとビジネスリーダーにより持続可能な成長を目指しています」

白幡は自身の経験から、日本と欧米との組織のつくり方の違いを指摘した。

「日本の場合、社長は5年ほどで代わりますが、社長が交代してもその下は変わらない。つまり、組織の人間が順番に上がっていく仕組みになっています。ところがグローバルカンパニーは、社長やリーダーが代わると下も代わります。やりたいことをドライブできるチームをちゃんとつくっていくことが日本に必要なのではないでしょうか」

南出は、次世代の経営幹部を育てる自社の取り組みを紹介した。

「経済活動と社会価値の好循環を推進するのは、10年から20年かかるようなプロジェクトです。そうしたプロジェクトには、今の経営陣だけでなく40代の経営者候補も20人ほど集めて、ディスカッションによって物事を決めています。また、最近では30代のメンバーも入れてディスカッションしています」

最後に日置は、日本の企業がグローバルにおける競争力をつけるために明日から何をすればいいか、意見を求めた。

南出は、経営会議の実効性を高める重要性を説く。

「当社の社外取締役からこう言われたことがあります。取締役会の実効性評価をやっていますが、その前にまず経営会議の実効性を高めてほしいと。ひとつだけを変えると全体が壊れかねないので、全体のストーリー性をもって取り組んでいくべきだと思います」

白幡は、バックオフィスの地位向上を目指すべきだと強調する。

「ファイナンスやHR、デジタルITなどのファンクション系の地位を向上させるべきです。日本ではどうしても営業系や開発系が偉く、ファンクション系はサポートという意識がまだあります。みんなが憧れる職業になるよう、地位を向上させることが日本には必要です」

橋本は「最初に入山先生が言われたように変わらなければいけない。『現状維持=衰退』です」と危機感を募らせたうえで、グローバルチームで取り組むべきだと提言する。

「日本や欧米・アジア・南米の地域からの若手リーダーのプロジェクトチームと現経営陣で、CXレポートを大きな武器として、会社の将来に向けた全社プロセスの変革をどのようにすれば実行できるかという点には検討の必要があります。日本人の質は素晴らしいので仕組みやきっかけが必要です。CXレポートを一つの起爆剤として変革のためのアクションを各社で成し遂げてほしいと思います」

グローバル経営力の強化は、多くの日本企業にとって積年の課題となっている。CX研究会と今回のシンポジウムは、日本の大企業におけるCXの取り組みを再活性化させるきっかけとなるだろう。

変革が一朝一夕には成らないことは周知の事実であり、絶え間なく、そして泥臭く、挑み続ける必要がある。日本企業のこれからの歩みに期待したい。

経済産業省

グローバル競争力強化に向けたCX研究会

左から、橋本勝則 東京都立大学大学院 経営学研究科 特任教授、白幡晶彦 シュナイダーエレクトリック日本統括代表、南出雅範 村田製作所 取締役常務執行役員 コーポレート本部長

左から、橋本勝則 東京都立大学大学院 経営学研究科 特任教授、白幡晶彦 シュナイダーエレクトリック日本統括代表、南出雅範 村田製作所 取締役常務執行役員 コーポレート本部長