政府は先月26日、第2次補正予算案に、文化芸術・スポーツ関係者や団体への緊急支援策を盛り込むとした。総額で560億円規模。海外に比べると手薄いとの批判や、これを機に芸術文化支援の仕組み自体を見直すべきとの声もある。

確かにヨーロッパの国々ははるか以前から自国の文化行政に力を入れ、芸術の育成に巨額の予算を投入してきた。それによって、近代国家としての威信、ステイタスを対外的に示すという大きな目的があったからだ。

これは裏返せば、権力が芸術に介入する余地も生まれるということでもある。芸術は、その国の政治構造と決して無縁ではない。

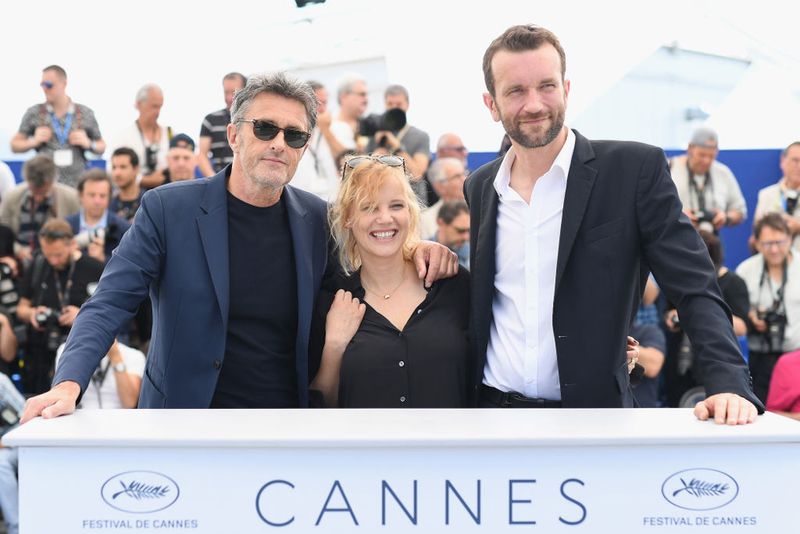

今回紹介するのは、『COLD WAR あの歌、二つの心』(パヴェウ・パヴリコフスキ監督、2018)。戦後間もない東西冷戦下のヨーロッパを舞台に、ポーランド人の音楽家と歌手の15年間にわたる宿命的な関係を、美しく緻密なモノクロームで描き出し、数々の国際映画祭で受賞した話題作だ。

1945年から1989年までのポーランドは一党独裁の社会主義体制を敷いているが、特に50年代前半まではほぼソ連の傀儡国家だったため、ポーランドの文化・芸術も「ソ連化」を強いられ、パリに亡命する文化人も少なくなかった。

この作品は、そうした時代背景の刻印された恋愛映画、秀逸な音楽映画であると同時に、芸術と政治をめぐる映画でもある。

「ファム・ファタール」との出会い

冒頭は1949年のポーランドの寒村。バグパイプ、バイオリン、アコーディオンの演奏による民族音楽、そしておさげの少女が歌う古い民謡の哀愁に満ちた旋律に、思わず引き込まれる。この「二つの心」というポーランド語の歌は、全編を貫く重要なモチーフだ。

ヴィクトル(トマシュ・コット)は仲間たちと地方の村を訪ねて回り、古い民族音楽を採取している音楽家。民族音楽舞踊団を結成するために開いたオーディションで、応募してきた大勢の若者の中に、ズーラ(ヨアンナ・クーリク)という個性的な少女を発見する。

一見素朴な容姿の彼女だが、オーディションのエピソードで発揮されるのは、音楽的勘の良さと大胆で物怖じしない性格。悲惨な過去を噂されながら自由奔放に振る舞うズーラに、ヴィクトルは興味を掻き立てられる。互いの心の探り合いが二重写しになった、ズーラの歌声とヴィクトルのピアノの繊細な応答の場面は美しい。

次第に惹かれ合っていく二人は2年後に結ばれ、厳しい社会状況の中で別れと再会を繰り返していく。