/ ライフスタイル

/ ライフスタイルFinTechだけがテクノロジーか。

求められる業界構造のディスラプト

テクノロジーの知識の有無や年齢や職業にかかわらず、生活を便利にしてくれる、お金にまつわるサービスの恩恵を日々感じるようになった。交通系ICカード、店舗でのキャッシュレス決済、家計管理から投資に至るまで、FinTech(フィンテック)の名のもとに集まった多様な企業が、生活スタイルを大きく変えた。

先見性のあるテクノロジー企業と、意識を変えた金融業界が入り組み、今もこの世界は目覚ましい変化を続けている。金融で起きたこの事例をきっかけとして、その他の産業でも重厚長大企業がテクノロジーを駆使しビジネスの転換に───、実は至ってはいない。

業界横断的な発想とそのスピードの速さを特徴とするフィンテックのような動きが、なぜ他業界に広がっていかないのか。多くの経営者は「しびれを切らして」いる。顧客や消費者を向いているはずの企業が、改革によって見え隠れするリスクに対し、事業の毀損や顧客の不利益を誇大に感じてしまっている。

アクセンチュアの戦略コンサルティング本部で、テクノロジー戦略グループ統括 マネジング・ディレクターを務め、経済産業省の「産業・金融・IT融合に関する研究会」(FinTech研究会)メンバーも務めた村上隆文と、金融だけでなく製造流通業や消費財の分野に精通している、戦略コンサルティング本部シニア・プリンシパル中田彰に話をうかがった。

われわれをより便利な生活へと導いているフィンテック、その経緯と発展を深く考察していくと、金融だけでなく、非金融の各産業分野も含めた、テクノロジー戦略についての未来が見えてくるという。

発端としての、金融イノベーション

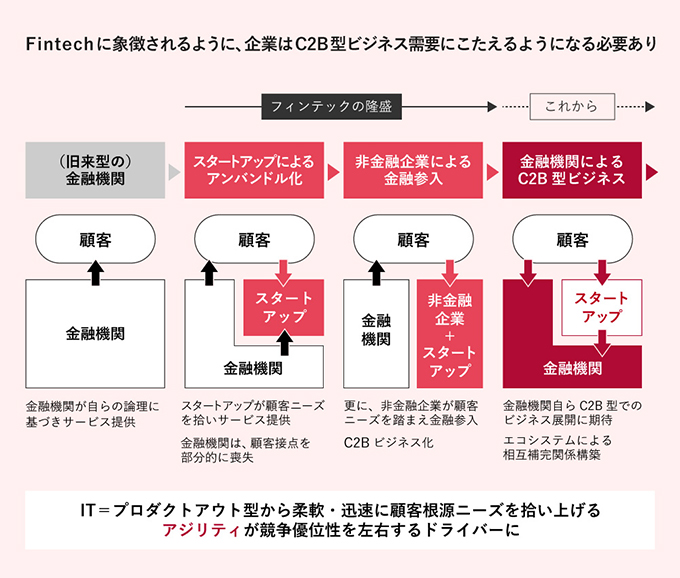

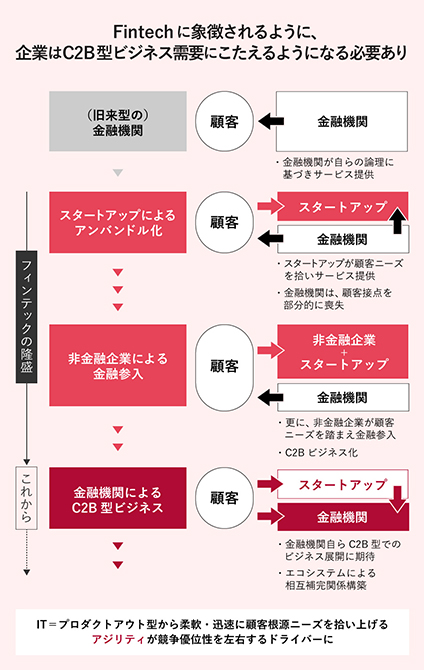

まずは以下の資料をご覧いただきたい。「企業はC2B型ビジネス需要にこたえられるようになる必要がある」とある。

B2BやB2C、C2Cはよく耳にするが、C2Bと聞いて、果たして実際のケースが思い浮かぶといえばなかなかピンとこないかもしれない。消費者が企業に対して取引をするとはどういうことか。マクロな視点で考えてみると、「消費者としての視点や、消費者としてのニーズを企業に提供して対価を得ること」ともいえるのではないか。

専門家に怒られるかもしれないが、企業のアンケートに答えて500円の商品券を得ることも、その声を基礎として商品を開発していくという意味ではC2B型に属すると考えられる。Customer主導でBusinessを作り上げていくのがC2B型、ITが果たすべき役割も、従来の「プロダクトアウト」という一方通行の考え方を安価に支える仕組みから、柔軟・迅速に顧客の根源ニーズを拾い上げるアジリティ(機敏性)を提供することで、競争優位を実現するドライバーになるということではないのだろうか。

村上は言う。

「私たちは、フィンテックを大きく金融イノベーションという文脈で捉えています。実際にどのようなことが起こっているかというと、従来は金融機関が自身の論理に基づいて、プロダクトアウト型でサービスを届けてきました。現在、そこに、スタートアップの方々が参入してきました。黎明期の例としては、マネーフォワードやfreeeといった個人の家計管理や、中小法人・個人事業主の会計処理を容易化するサービスを提供する企業です。

日本では半数以上の消費者が複数の銀行で、合計4~5つの銀行口座を所持しているので、それを都度、複数行のバンキングアプリを開いて確認するなどは手間のかかる作業でした。そこで一つの画面に情報を統合し、家計全体を可視化する仕組みを提供したのです。消費者ニーズに合ったサービスを提供することで、消費者の信認を得て、市場での存在感を獲得しています。」

その結果、どうなったのか。

当然、銀行にとっては窓口やアプリを通じて顧客と直接接触する機会が減る。つまりは銀行、金融機関との接点が部分的に喪失されたのだ。さらに非金融企業による金融参加も加速し、非金融企業とスタートアップ企業による、徹底的な顧客ニーズ理解とテクノロジーをテコにした業界参入の潮流を前に、旧来型の金融機関は苦戦を強いられる可能性がある。

そして、どうするのか。

これから始まるのは、金融機関自身によるC2B型ビジネスへの移行しかないだろう。そして、こうしたスタンスの変化は、金融以外の産業においても求められつつある。

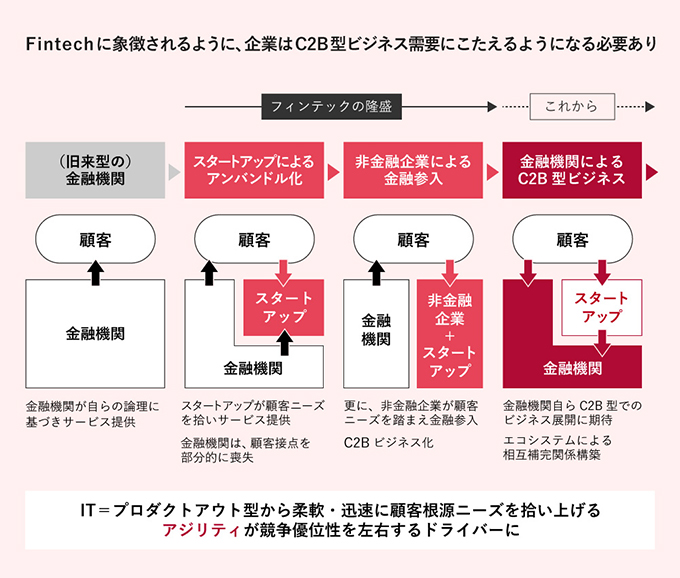

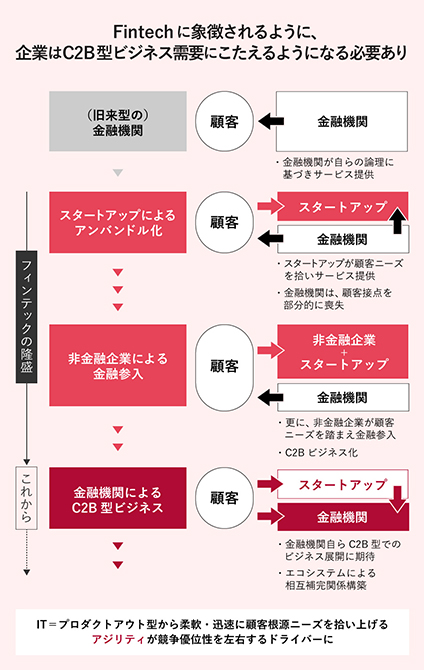

B2BやB2C、C2Cはよく耳にするが、C2Bと聞いて、果たして実際のケースが思い浮かぶといえばなかなかピンとこないかもしれない。消費者が企業に対して取引をするとはどういうことか。マクロな視点で考えてみると、「消費者としての視点や、消費者としてのニーズを企業に提供して対価を得ること」ともいえるのではないか。

専門家に怒られるかもしれないが、企業のアンケートに答えて500円の商品券を得ることも、その声を基礎として商品を開発していくという意味ではC2B型に属すると考えられる。Customer主導でBusinessを作り上げていくのがC2B型、ITが果たすべき役割も、従来の「プロダクトアウト」という一方通行の考え方を安価に支える仕組みから、柔軟・迅速に顧客の根源ニーズを拾い上げるアジリティ(機敏性)を提供することで、競争優位を実現するドライバーになるということではないのだろうか。

村上は言う。

「私たちは、フィンテックを大きく金融イノベーションという文脈で捉えています。実際にどのようなことが起こっているかというと、従来は金融機関が自身の論理に基づいて、プロダクトアウト型でサービスを届けてきました。現在、そこに、スタートアップの方々が参入してきました。黎明期の例としては、マネーフォワードやfreeeといった個人の家計管理や、中小法人・個人事業主の会計処理を容易化するサービスを提供する企業です。

日本では半数以上の消費者が複数の銀行で、合計4~5つの銀行口座を所持しているので、それを都度、複数行のバンキングアプリを開いて確認するなどは手間のかかる作業でした。そこで一つの画面に情報を統合し、家計全体を可視化する仕組みを提供したのです。消費者ニーズに合ったサービスを提供することで、消費者の信認を得て、市場での存在感を獲得しています。」

その結果、どうなったのか。

当然、銀行にとっては窓口やアプリを通じて顧客と直接接触する機会が減る。つまりは銀行、金融機関との接点が部分的に喪失されたのだ。さらに非金融企業による金融参加も加速し、非金融企業とスタートアップ企業による、徹底的な顧客ニーズ理解とテクノロジーをテコにした業界参入の潮流を前に、旧来型の金融機関は苦戦を強いられる可能性がある。

そして、どうするのか。

これから始まるのは、金融機関自身によるC2B型ビジネスへの移行しかないだろう。そして、こうしたスタンスの変化は、金融以外の産業においても求められつつある。

C2B型ビジネスへの移行を阻害するもの

旧来型の大手企業がC2B型ビジネスへ移行するにあたり、阻害要因、問題をアクセンチュアは抽出した。キーワードは「レガシーシステム」「IT人材」である。いったいどういうことなのか。

「上述の資料にあったように、C2B型ビジネスへ移行するには、顧客の幅広く、かつ移ろいやすいニーズにアジリティーを持って対応していく必要があります。しかしながら、日本のビジネス・業務を支える基幹システムは、平均して15年は使われている。つまり30年近い超・長期サイクルでしか新しい形に切り替わらないということを意味しています。世の中の変化のスピードが加速度的に早くなる一方で、基幹システムがキャッチアップできない構造がさらに拡大しつつあるのが、ひとつの課題です。」

15年間――。15年である。この数字は海外と比べてどうなのか。

「世界的に事業のライフサイクルはどんどん短くなってきています。世界の時価総額トップランキングを見ると、10年前はいわゆる重厚長大企業、金融や資源系の会社、大手の製造業でした。現在は、米国のMicrosoft、Apple、Alphabet、Amazonや中国のテンセント、アリババといった、いわゆるテクノロジー企業が大半を占めています。これらの企業は短いところだと起業してから5年~10年です。事業のライフサイクルは非常に短くなってきています。その中での15年なのです」

なぜこのような状況にあるのか、村上は続ける。

「ここ20年ぐらいは、ITは『ベストプラクティス』が尊重された時代でした。産業ごとに各企業の本業が極めて似かよったビジネスモデルであったため、要するに、何かをやりたければ、一番先進的なことをやっている企業のシステムを“コピー”して持ってくるのが速くて安全で低コストでした。それをITベンダーが商品化したものが、いわゆる業界パッケージと呼ばれるものです。これにより基幹システムを構想・開発・提供する主導権が、企業からITベンダー側に移ったのです。ベンダーからすると、大胆なイノベーションを起こせば、自分のビジネスが壊れてしまいかねず、イノベーションが起きにくい体質になってしまうのは仕方ありません」

さらに人材の問題もあると中田は指摘する。

「私は、前職ではERPベンダーに勤務していたので、言いづらいところもありますが、ベストプラクティスを導入していくことは、それそのものがイノベーションではないですし、企業独自の新たな付加価値を生むというわけでもありません。しかし、15年、20年前ぐらいから、日本はその領域に投資をしてきましたので、IT人材はベンダー側に移っていきました。その結果、ユーザー企業側には25%程度のIT人材しかいない状況になっています。しかも、残った彼らの多くはIT購買・運用といった業務を担う存在になっているケースが多いので――」

村上も口を開く。

「つまりは、新しいテクノロジーが出てきたときに、ユーザー企業側でこれが自社のビジネスにどう使えるのか、既存のテクノロジー基盤を代替したり、連携させることでどのような付加価値を生み出すことができるのか、といった発想力の空洞化が起こっています。ユーザー企業起点でも、イノベーションを起こしにくい構造になっていると考えています」

「上述の資料にあったように、C2B型ビジネスへ移行するには、顧客の幅広く、かつ移ろいやすいニーズにアジリティーを持って対応していく必要があります。しかしながら、日本のビジネス・業務を支える基幹システムは、平均して15年は使われている。つまり30年近い超・長期サイクルでしか新しい形に切り替わらないということを意味しています。世の中の変化のスピードが加速度的に早くなる一方で、基幹システムがキャッチアップできない構造がさらに拡大しつつあるのが、ひとつの課題です。」

15年間――。15年である。この数字は海外と比べてどうなのか。

「世界的に事業のライフサイクルはどんどん短くなってきています。世界の時価総額トップランキングを見ると、10年前はいわゆる重厚長大企業、金融や資源系の会社、大手の製造業でした。現在は、米国のMicrosoft、Apple、Alphabet、Amazonや中国のテンセント、アリババといった、いわゆるテクノロジー企業が大半を占めています。これらの企業は短いところだと起業してから5年~10年です。事業のライフサイクルは非常に短くなってきています。その中での15年なのです」

なぜこのような状況にあるのか、村上は続ける。

「ここ20年ぐらいは、ITは『ベストプラクティス』が尊重された時代でした。産業ごとに各企業の本業が極めて似かよったビジネスモデルであったため、要するに、何かをやりたければ、一番先進的なことをやっている企業のシステムを“コピー”して持ってくるのが速くて安全で低コストでした。それをITベンダーが商品化したものが、いわゆる業界パッケージと呼ばれるものです。これにより基幹システムを構想・開発・提供する主導権が、企業からITベンダー側に移ったのです。ベンダーからすると、大胆なイノベーションを起こせば、自分のビジネスが壊れてしまいかねず、イノベーションが起きにくい体質になってしまうのは仕方ありません」

さらに人材の問題もあると中田は指摘する。

「私は、前職ではERPベンダーに勤務していたので、言いづらいところもありますが、ベストプラクティスを導入していくことは、それそのものがイノベーションではないですし、企業独自の新たな付加価値を生むというわけでもありません。しかし、15年、20年前ぐらいから、日本はその領域に投資をしてきましたので、IT人材はベンダー側に移っていきました。その結果、ユーザー企業側には25%程度のIT人材しかいない状況になっています。しかも、残った彼らの多くはIT購買・運用といった業務を担う存在になっているケースが多いので――」

村上も口を開く。

「つまりは、新しいテクノロジーが出てきたときに、ユーザー企業側でこれが自社のビジネスにどう使えるのか、既存のテクノロジー基盤を代替したり、連携させることでどのような付加価値を生み出すことができるのか、といった発想力の空洞化が起こっています。ユーザー企業起点でも、イノベーションを起こしにくい構造になっていると考えています」

ベンダー側にもユーザー企業側にもイノベーションを起こせないからこそ

ベンダー側にもユーザー企業側にもイノベーションを起こしにくい状況にどう取り組んでいくのか。フィンテックの例からも学べるように、どのような分野にもテクノロジーが必須であり、柔軟・迅速に顧客根源ニーズを拾い上げるアジリティ(機敏性)を持たなくてはならない。いかにしてC2B型ビジネスへ移行していけばよいのであろうか。最後に彼らに話を聞いた。

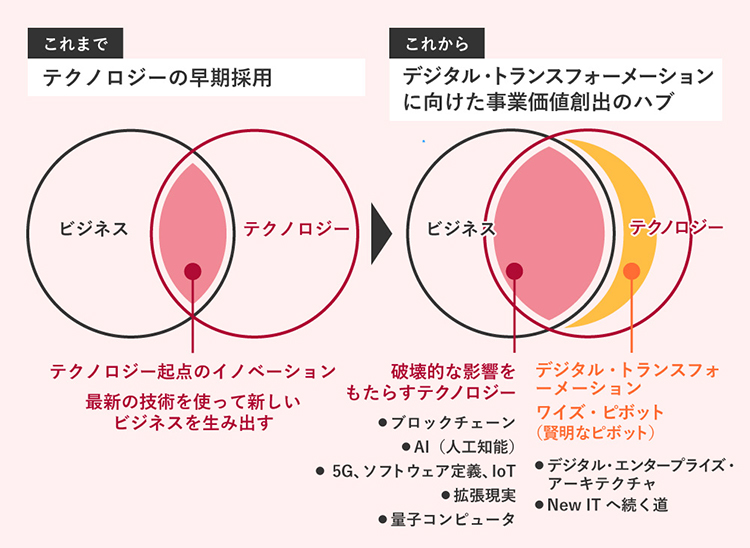

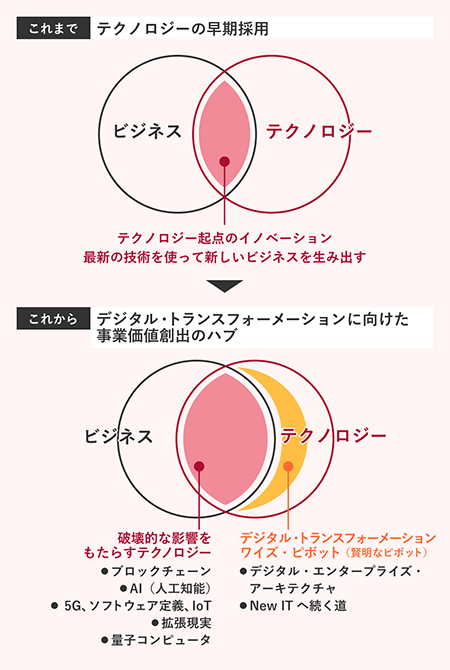

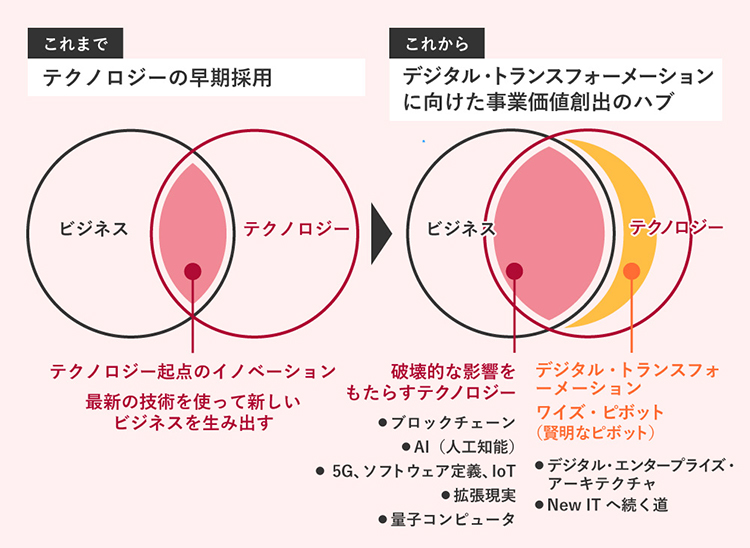

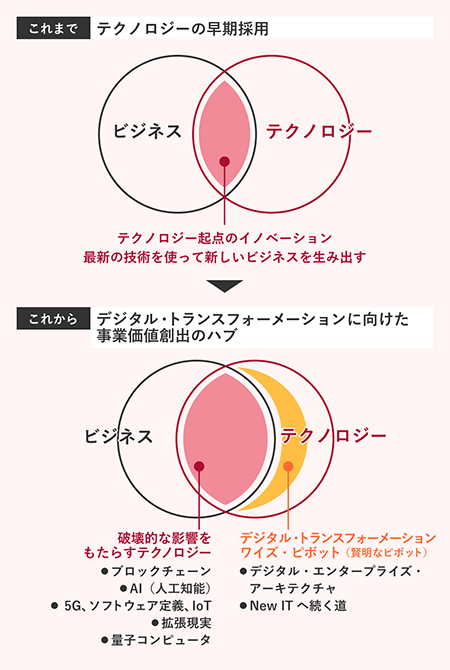

「上図は、私たちが目指していることを示しています。言うまでもなく、ビジネスの世界とテクノロジーの世界が近接し、技術を使って新しいビジネスを生み出すということが経営に与えるインパクトとして非常に大きくなっているため、まず図の赤い部分、ここを支援していきたいと思っています。

もう一つ重要なのはオレンジ色の部分、新しい事業モデルやビジネスをつくっていくということを実現するならば、IT・テクノロジーも大きく発想を転換する必要があります。ビジネスとテクノロジーの両方に精通する我々だからこそ、この課題を紐解くことができると自負しています。

世の中が、テクノロジーを使いながらC2B型イノベーションを起こすことをますます求める方向に動く中で、構造的にそれができなくなってしまっている状態を打破していく、そのような役割を我々は担っていきたいと考えています。その結果として、コモディティ化したIT・テクノロジー戦略の再発明や、IT産業そのものの付加価値向上につながっていくことを願っています」

「上図は、私たちが目指していることを示しています。言うまでもなく、ビジネスの世界とテクノロジーの世界が近接し、技術を使って新しいビジネスを生み出すということが経営に与えるインパクトとして非常に大きくなっているため、まず図の赤い部分、ここを支援していきたいと思っています。

もう一つ重要なのはオレンジ色の部分、新しい事業モデルやビジネスをつくっていくということを実現するならば、IT・テクノロジーも大きく発想を転換する必要があります。ビジネスとテクノロジーの両方に精通する我々だからこそ、この課題を紐解くことができると自負しています。

世の中が、テクノロジーを使いながらC2B型イノベーションを起こすことをますます求める方向に動く中で、構造的にそれができなくなってしまっている状態を打破していく、そのような役割を我々は担っていきたいと考えています。その結果として、コモディティ化したIT・テクノロジー戦略の再発明や、IT産業そのものの付加価値向上につながっていくことを願っています」

戸田敏治 = 文 西川節子 = 写真 小柳 英隆 = イラスト